Patrick Zachmann Le devoir de mémoire

Patrick Zachmann, photographe de l’agence Magnum, a réalisé une commande photographique pour le Comité d’Action Sociale Israélite de Marseille (CASIM) et présenté son travail « Voyages de Mémoire » au Centre Edmond Fleg, dans le cadre du festival Photo Marseille 2022. L’occasion de revenir sur son parcours et son travail personnel, qui depuis plus de 40 ans, questionne les notions de mémoire, d’identité et d’exil.

Propos recueillis par Christophe Asso

Comment est né votre intérêt pour l’image, pour la photographie ?

C’est venu, bizarrement, à travers le cinéma. Mon père était cinéphile et il nous emmenait souvent dans des cinémas d’art et d’essai. J’ai en tête des films comme « America, America » d’Elia Kazan, ou « La main » de Jiří Trnka, un film d’animation tchèque. C’est important et on y reviendra sans doute, parce que finalement je me suis mis au cinéma. Après, ce dont je me souviens, ça reste une histoire de famille, puisque mon frère aîné s’est intéressé avant moi à la photographie et notre oncle Max, qui habitait à Oujda au Maroc, avait un studio photo. Il faisait des photos de mariage et des portraits que sa fille colorisait. Max avait offert à mon frère un très bel agrandisseur, un Impérator en bois. J’en ai hérité et je l’ai toujours. Dans les années 70, à Paris il y avait un club photo qui s’appelait le club des 30×40. Il se réunissait une fois par mois et il y avait toujours un grand photographe qui venait en personne présenter son travail. Ça m’a initié à l’histoire de la photographie et à l’analyse d’images. Ça a été une vraie formation finalement. J’avais quatorze, quinze ans. Puis, après je ne me souviens pas vraiment. C’est un peu mystérieux, cette passion qui m’est venue. C’était plus qu’une passion, c’était un désir très fort de devenir photographe.

Vous décidez de devenir photographe professionnel après un stage avec Guy Le Querrec aux Rencontres d’Arles en 1976. Quel a été votre premier reportage ?

Le premier vrai reportage professionnel que j’ai fait, c’était en 1976 au Portugal. C’était pendant la révolution des œillets. Je suis parti avec un sac à dos et un appareil photo, puis j’ai sillonné le Portugal et j’ai fait mes premières photos, mon premier reportage. J’ai rencontré là-bas le jeune directeur d’une agence qui venait tout juste de se créer, Norma Presse. Il m’a proposé de lui montrer mes photos. Il les a trouvées bien et ils les ont diffusées. Puis il y a eu une scission au sein de Norma et ils ont créé l’agence Rush qui a eu une certaine notoriété à l’époque, et ils m’ont proposé de m’embarquer dans cette aventure. J’y suis resté sept ans. En 1979 j’ai été couvrir le retour de l’ayatollah Khomeiny en Iran, puis après j’ai enchaîné.

Vous étiez très engagé à vos débuts. Vous dites que vous avez un engagement qui est différent maintenant.

Oui. À l’époque, j’étais passionné de photographie, mais je pense que je ne savais pas vraiment pourquoi. Ce n’est qu’après que j’ai analysé et peut-être compris les raisons profondes de cet engagement. Mais j’étais engagé politiquement, plutôt d’extrême gauche. Je voulais changer le monde. Je pensais que la photographie pouvait aider. Avec le recul, les choses m’apparaissent un peu différemment.

J’aimerais revenir sur votre premier reportage sur les juifs orthodoxes en 1979, qui va être le démarrage de toute votre enquête d’identité. Pourquoi vous être orienté sur ce sujet ?

Ce travail sur les orthodoxes à Paris, les hassidim, j’ai cru que ce serait un sujet comme un autre. Mais ce que je ne savais pas, c’est que ça deviendrait le début d’un très long travail personnel. Car je distingue le travail professionnel et le travail personnel. Ce travail est venu de moi. C’est pour ça que vraiment, je parle de travail personnel. Je dis toujours que ce qui me plaît dans la photographie, c’est la relation qu’entretient la photographie avec l’inconscient. Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui se passent inconsciemment. Il y a des photographes qui ne font pas du tout appel à l’inconscient, ou même qui le refusent. C’est aussi ce qui fait la différence entre, à mon avis, être journaliste et artiste. Quand on fait un travail personnel, il faut être totalement libre, dégagé de toute contrainte, y compris dans le choix du sujet. Un travail personnel, ça commence par le choix du sujet. Tu me demandes pourquoi et franchement je ne sais pas, sinon qu’à posteriori, ça me paraît évident que j’avais un gros problème à ce moment-là d’identité. Je ne savais pas ce que c’était qu’être Juif, puisque j’ai grandi dans une famille qui a voulu oublier un passé trop douloureux. Mes parents ont voulu nous assimiler, mon frère, ma sœur et moi. Dans mon cas, ça n’a pas vraiment marché, pas complètement.

Il y a eu des accidents de parcours. Comme des actes d’antisémitisme, ou bien le fait qu’on vous demande sans arrêt : « Votre nom, Zachmann, ce n’est pas français ? ». Ce n’est pas méchant en soi, mais à force, ça interpelle, ça questionne. Quand on me demandait des choses sur mon origine, sur mes parents, sur ce que ça voulait dire être Juif, je ne savais rien, mais vraiment rien ! Donc c’est évident que je n’étais pas bien. J’étais mal parce que quand on ne connaît pas son histoire, quand on ne sait pas vraiment qui on est, on est déchiré entre deux identités. Donc pourquoi les orthodoxes ? Je pense que c’est parce qu’à cette époque, pour moi, les Juifs, c’étaient les religieux. Ce n’était pas moi. Je ne savais rien des Juifs : je ne pratiquais pas, je n’étais pas religieux, je ne parlais ni hébreu ni yiddish, je ne faisais aucune fête, je ne connaissais pas l’histoire de ce peuple, etc. Et puis quand on est photographe, bien sûr, on est un peu attiré par eux parce que c’est très visuel. C’est exotique même, je dirais. Ils ont un chapeau, des papillotes, une kippa. Les orthodoxes, c’est presque caricatural. Donc j’ai été vers eux en me disant que ça allait durer le temps d’un reportage puis en fait, j’ai été piégé.

Ces orthodoxes-là, au bout d’un moment, m’ont accepté. Il y avait des visages qui me troublaient, même inconsciemment. J’avais l’impression de les connaître, qu’ils m’étaient familiers. Ça me questionnait sur moi-même, sur mon identité. Je ne suis pas religieux, je ne suis pas croyant. Donc évidemment, je n’avais pas beaucoup d’affinités avec eux dans un sens, mais dans un autre oui, parce qu’ils me touchaient souvent ces orthodoxes qui étaient des Loubavitch. C’est un mouvement particulier chez les orthodoxes, ce ne sont pas les plus durs. Ils sont quand même un peu ouverts vers l’extérieur, en tout cas vers les Juifs. Ils essaient de ramener des Juifs à la religion. C’était drôle parce qu’ils essayaient avec moi. Quelques fois, j’étais obligé de prier avec eux. Je leur disais : « Mais non, je ne crois pas en Dieu ». Ils me disaient : « Ce n’est pas grave mon fils, ce n’est pas grave, prie ». Je répétais en hébreu ce qu’ils me disaient alors que je ne comprenais même pas. Mais quelque part ça me touchait et je suis tombé sur quelques personnages avec qui j’ai sympathisé, qui avaient un parcours très atypique. Il y en a un par exemple, qui était coiffeur rue des Rosiers, le quartier juif de Paris. On a vraiment sympathisé. C’était un ancien drogué arrivé à la religion sur le tard et avec qui je pouvais échanger des choses. Finalement, ces prises de vues n’ont pas duré quelques semaines mais deux ans, quelque chose comme ça. J’y allais en plus de mes reportages professionnels. C’était un peu un jardin secret aussi, au bout d’un moment. Je le faisais le week-end. Comme je suis autodidacte, ça m’a permis aussi d’expérimenter techniquement. J’avais tout mon temps, et c’est comme ça qu’a commencé « Enquête d’identité ».

Toute cette longue enquête d’identité, qui a duré quand même cinq ou six ans, a été une recherche de mon identité par la négation. C’est-à-dire par l’élimination d’identités dans lesquelles je ne pouvais pas me reconnaître. En 1981 à Jérusalem, il y avait le premier rassemblement mondial des survivants de la Shoah. Quand j’ai su ça, je suis monté dans un avion. Je n’avais aucune commande. Je voulais témoigner, garder une mémoire de ces survivants qui allaient un jour ou l’autre disparaître. C’était aussi au moment d’un regain d’antisémitisme et de négationnisme. Le négationnisme, c’est quelque chose que je ne supportais pas et que je ne supporte toujours pas. J’ai fait une série de portraits de rescapés, de survivants, que j’ai isolés du contexte de l’événement. Je voulais les extraire, les isoler pour qu’ils deviennent intemporels. Je les ai fait poser devant un mur gris neutre. C’était l’été, ils étaient en chemisette et on voyait leurs tatouages. C’était une expérience très forte. Quasiment au même moment, il y a eu des actes antisémites à Paris, dont l’attentat contre la synagogue de la rue Copernic en 1980. Puis en 1982 la rue des Rosiers avec Goldenberg. Il y a eu des grandes manifestations que je documentais, puis j’ai suivi de jeunes sionistes qui s’étaient regroupés pour s’entraîner, et qui faisaient la sécurité devant les synagogues, parce qu’il y avait un réel danger. Je ne m’identifiais pas à eux, mais quelque part, je trouvais ça bien parce que je n’avais pas su répondre à des agressions antisémites dont j’avais été victime. Eux, ils savaient. Je les enviais pour ça dans un sens. Au bout d’un moment, j’ai été voir ailleurs. Toujours en quête d’identité. En traînant un peu avec des jeunes, j’ai vu qu’il y avait des associations de jeunes Juifs qui organisaient des soirées dansantes, des bals, des fois même en après-midi. J’ai appelé cette série, dans mon premier livre, les bals juifs. Il y avait des filles, poussées par leurs mères et des gars, qui étaient plutôt là pour draguer.

Dans le livre « Voyages de mémoire » il y a un couple qui danse où on ne voit que le visage de la fille et l’homme de dos avec une auréole de transpiration. En commentaire, vous dites que vous avez proposé ce reportage à un directeur de magazine, qui l’a refusé prétextant qu’on allait dire que « le Juif transpire ».

Ça m’avait profondément choqué ! Cette image, j’aurais pu la faire n’importe où. À travers cette série sur les bals juifs, je pense que je commençais à être plus mûr photographiquement parlant. Ça devenait une recherche photographique aussi. C’est une série pour laquelle j’ai été très influencé par Diane Arbus que j’admirais beaucoup, par Brassaï aussi, parce qu’il y a des ambiances de nuit, puis par un court-métrage de Jean-Daniel Pollet qui s’appelait « Pourvu qu’on ait l’ivresse ». Le film se passait dans ce type d’ambiance très méridionale, avec des filles qui attendent d’être invitées et qui ne le sont pas. L’acteur, Claude Melki, est maladroit et pas très beau. J’ai été très impressionné par ce film.

C’est le titre d’ailleurs que vous avez donné au chapitre.

Absolument. C’est un chapitre plus photographique, avec des tensions, des regards et des ambiances d’intérieur de nuit. Chez les Juifs, il y a les Séfarades et les Ashkénazes. Les Séfarades sont les Juifs d’Afrique du Nord. Les Ashkénazes, ce sont les Juifs d’Europe centrale : Pologne, Grèce, puis Russie, Ukraine, etc. Moi je suis les deux, par mon père et par ma mère. Donc autant, les orthodoxes, les rescapés et les survivants sont plutôt Ashkénazes, autant les sionistes et dans les bals, c’étaient plutôt des Séfarades. Ma mère, en tant que Séfarade Juive d’Algérie, pour d’autres raisons que celles de mon père, n’a quasiment rien raconté sur l’Algérie. Ma mère a émigré d’Algérie, peu après la guerre, dans les années 1950, pour fuir le bled et la misère. C’est une anecdote mais j’ai appris, bien après avoir réalisé mes photos sur les soirées dansantes, que ma mère avait connu mon père à Paris dans un bal, pas un bal juif, mais dans un bal. C’est incroyable.

En 1983, je commence une série de portraits de Juifs ordinaires, de Juifs de tous les jours. Là je m’attaque à une identité beaucoup plus intérieure.

Vous passez de l’identité visible des juifs orthodoxes à une identité invisible.

Invisible, ou en tout cas beaucoup moins facile à percevoir. C’est sans doute pour ça que dans l’art, il y a eu quand même beaucoup de représentations des Juifs par la religion. C’est plus facile, c’est presque caricatural. S’attaquer à une identité intérieure, c’est autre chose. Alors j’ai commencé par faire des portraits de Juifs, qui avaient, je dirais, un métier un peu emblématique des Juifs, comme la confection. J’ai travaillé pas mal dans le Sentier. Une des qualités de la photographie, c’est qu’au moment où on fait les photos, on ne se projette pas forcément dans l’avenir. On ne sait pas que cette réalité va disparaître et que ces images vont devenir des documents. Quand je faisais les photos des survivants, je l’avais en tête. En revanche, dans le Sentier, pas du tout, or maintenant, ça a pratiquement disparu. Ce sont les chinois qui ont pris la relève. Donc ça devient une mémoire, des documents. J’ai fait des photos de Juifs, de Séfarades, d’Ashkénazes dans leurs petits ateliers de confection, dans leurs petites boutiques. Ils parlaient yiddish entre eux. C’était tout un monde.

Puis, petit à petit, j’ai fait disparaître tous les signes sociaux, professionnels, culturels, religieux. Tous les signes extérieurs.

Quelles étaient vos relations avec les personnes que vous avez photographiées ?

J’étais intéressé par l’histoire de ces personnes. On parlait souvent d’identité, française, juive. Mais finalement, dès qu’elles me posaient des questions sur mon histoire familiale, je ne savais rien. Je savais juste que mes grands-parents paternels avaient été arrêtés pendant la rafle du Vél d’Hiv en 1942, envoyés à Drancy puis à Auschwitz, d’où ils ne sont jamais revenus. C’est tout ce que je savais. Je n’avais même pas de date. Je ne savais rien. C’est ce qui a été le plus difficile pendant longtemps.

Après cette série de portraits où je terminais par des photos d’amis, assez naturellement, j’ai été vers ma famille. Je pense que c’est ce qui a été le plus difficile. Un photographe amateur va photographier des moments heureux : un mariage, Noël, mais il ne va pas photographier l’enterrement d’un proche. Moi, oui. Je photographie tout. Tout ce qui me semble important. Quand on est artiste et qu’on ne se met pas de limite, photographier sa propre famille, je pense que c’est le plus difficile et le plus douloureux. Ça a été le cas. Comme je l’ai dit, je ne savais rien de ma famille. Mon père, à cause de son histoire trop douloureuse, n’arrivait pas à en parler. C’était vraiment des bribes et il n’y avait aucune cohérence. C’était une mémoire traumatique. Ma mère venait, comme mon père, d’un milieu très pauvre. Elle rêvait d’ascension sociale. Elle rêvait de la France. Elle voulait aussi oublier, devenir française et que ses enfants soient français. Elle était femme au foyer et aimait bien la cuisine mais ne cuisinait ni Juif ni Algérien. La seule chose qu’elle faisait c’était la salade algérienne, la chakchouka. Quand j’étais en Algérie il n’y a pas très longtemps, je discutais avec une femme qui me parlait de la salade juive. Je lui ai dit : « Mais c’est quoi la salade juive ? » C’était la chakchouka ! C’est drôle. Ma mère, Juive, appelait la chakchouka, « la salade algérienne » et cette femme, Algérienne, « la salade juive » !

Une fois j’allais chez ma tante Louisette qui habitait à Champigny, dans le cadre de ce travail. On discute, je fais des photos d’elle. Puis à un moment, elle va dans sa chambre et je vois qu’elle va chercher en haut d’une armoire, deux cadres un peu poussiéreux. Elle me montre ces deux cadres et je suis médusé parce qu’elle me dit : « Ce sont tes grands-parents ». Sur la photo d’ailleurs, c’est curieux parce qu’elle ne me regarde pas, elle regarde ailleurs, et ce sont mes grands-parents qui me regardent. Chez mes parents, je n’avais jamais vu ces photos. Donc ce genre d’image, c’est ce que j’appelle les images manquantes. C’est-à-dire qu’elle m’a manqué et d’avoir réussi à réaliser cette image, même si ce n’est pas forcément la plus forte du livre, c’est pour moi essentiel.

Il y a une autre image importante dans le livre, vers la fin de cette série sur la famille où je photographie ma mère avec ses deux sœurs derrière la table blanche ovale chez mes parents dans le salon. Je photographie et mes deux tantes ont le même geste et regardent vers la fenêtre, ailleurs. C’est dingue. Ma mère, elle, me regarde vraiment en face. J’étais très ému de faire cette photo. Je m’aperçois que c’est sans doute la première fois que je soutiens son regard. Parce que j’ai toujours eu un rapport un peu compliqué avec ma mère.

C’était une femme autoritaire ?

Très autoritaire, même avec mon père. Avec ma sœur parce que c’était la fille, et avec mon frère aussi parce qu’il était plutôt dur. Avec moi, c’était plus subtil. Mais j’étais le dernier, peut-être qu’elle avait plus d’expérience aussi avec les enfants. Je me souviens que j’écrivais cette note comme quoi, j’avais fait ce long chemin, six ans quasiment, pour arriver à cette image-là. C’est comme une psychanalyse, mais par la photographie, et par la photographie des autres qui me renvoient à ma propre image. Quand j’ai fait tout mon travail sur les Chinois, c’était aussi une façon d’interroger leur identité, mais aussi à travers la leur, la mienne. Comme je suis plutôt curieux et ouvert aux autres, je vais vers les autres et ça me ramène quand même à moi. Je ne suis pas le seul à avoir utilisé la photographie comme thérapie. Diane Arbus a fait ça, Jane Evelyn Atwood, aussi.

Dans votre livre « Enquête d’identité », il n’y a pas forcément d’image de votre père. Il était souvent au second plan. Vous dites que vous n’avez pas réussi à faire, à l’époque, de bonnes photos de lui ?

Quelques années après la sortie du livre, édité par Contrejour en 1987, une éditrice me contacte pour un projet éditorial sur la figure du père. Elle avait demandé à cinquante photographes dans le monde, de fournir une photo qu’on aurait faite de notre père avec un petit texte. Je regarde dans mon livre et je m’aperçois qu’il y a deux, trois photos de lui où c’est vrai, il est toujours en retrait, derrière ma mère. En revanche, j’avais fait comme pour ma mère, une série de face à face pour faire un portrait de lui, qui avait été catastrophique. Je trouvais que les photos n’étaient pas bonnes. Il n’y avait rien qui se dégageait de son visage. Sur le moment je ne m’en suis pas rendu compte mais j’ai senti quand même que nous étions tous deux, mal à l’aise. Il ne s’était pas passé grand-chose, parce que tout simplement on ne s’était pas livré l’un à l’autre. Donc je réfléchis à ça. J’écris un texte et je m’aperçois qu’effectivement, si les photos n’étaient pas bonnes à ce moment-là, c’est sans doute parce qu’on ne se connaissait pas. Il ne m’avait pas parlé, il ne m’avait pas raconté son histoire, je n’avais pas su lui demander non plus. Je n’avais pas osé. C’est là que je décide de prendre une caméra, un micro, et d’interroger mon père. C’était mon premier film. Je n’avais aucune expérience. Un ami producteur m’a aidé par amitié. On l’a fait vraiment avec trois francs six sous. Il m’a prêté une caméra et un technicien m’a expliqué les choses, mais j’ai tout fait moi-même, les prises de son, le cadre, les interviews. Je me suis embarqué dans mon premier film : « La mémoire de mon père ».

Vous dites que la photographie est silencieuse. Filmer votre père était-ce un moyen de le faire parler ?

Le plus important, ça a été d’avoir un micro et de le faire parler. Sauf que je suis un visuel, que ça passe par l’image et donc évidemment, je l’ai filmé. Mais c’est vrai que pour moi, le silence c’est à la fois obsédant dans mon histoire, et presque traumatisant. C’est à cause de ce silence que je n’étais pas bien et que j’ai dû faire tout ce travail. Qu’ensuite j’ai été attiré par les Chinois. J’ai passé beaucoup de temps à travailler sur les Chinois parce qu’ils ont aussi ce rapport au silence et au non-dit. Chez les Chinois comme les Juifs, il y a une tradition très riche, mais très contraignante, avec des codes extrêmement précis, extrêmement durs. Le confucianisme, c’est quelque chose de très difficile pour eux, surtout pour les nouvelles générations. Donc il y a du silence. Quand il y a du silence, il y a de la tension et quand il y a de la tension, visuellement, moi ça m’intéresse. Le silence est assez central dans mon travail. Je dis souvent que la force de la photographie c’est son silence, mais c’est aussi sa faiblesse. C’est pour ça que j’en viens au cinéma et qu’après « La mémoire de mon père », j’ai oscillé sans arrêt entre la photographie et le cinéma. Mais pour revenir à lui, mon père n’était pourtant pas un silencieux. Il adorait raconter des blagues juives.

D’ailleurs, vous introduisez le film par une scène de votre père racontant des blagues.

Oui, elles sont très drôles. C’était un type très jovial. D’ailleurs, après tout ce qu’il a vécu, franchement, je ne sais pas comment il a gardé cette joie de vivre et cet espoir. Ce n’est pas anodin si finalement je suis devenu photographe. Je te parlais d’engagement politique, mais c’était une fausse raison. La vraie raison, c’est ça. C’est aussi parce que j’ai depuis toujours un problème avec ma mémoire. C’est sans doute lié au fait qu’on ne m’a pas transmis d’histoire. Il y a une mémoire familiale défaillante, et donc ma mémoire aussi est très défaillante.

Dans le film, il y a un passage où votre père reçoit ses amis d’enfance de l’impasse du Puits à Belleville, qu’il n’a pas vu depuis 50 ans. Chacun vient avec ses photos, ses albums de famille. Votre père sort le livre « Enquête d’identité » qu’il montre à ses amis. Je trouve ça très fort.

C’est quelque chose aussi qui me touche beaucoup. Je ne l’ai pas dit, mais à la maison, il n’y avait quasiment aucune photo du passé. Il y avait une boîte à chaussures, avec des photos de nous petits, et quelques photos de ma mère en Algérie. Je dis ça parce que ce n’est pas anodin. Je suis devenu photographe parce qu’il n’y avait pas de photo, pas d’album de famille et c’est presque obsessionnel. Les albums de famille, ça me manque, ça m’a manqué et j’en fais tout le temps. J’aime beaucoup les photos de famille. Donc, que mon père montre mon livre comme étant finalement l’album de famille qui nous a manqué, ça me touche beaucoup. J’ai réussi quelque part. Il s’est approprié ce travail. Ce n’était pas évident du tout. Ni pour ma mère, ni pour lui.

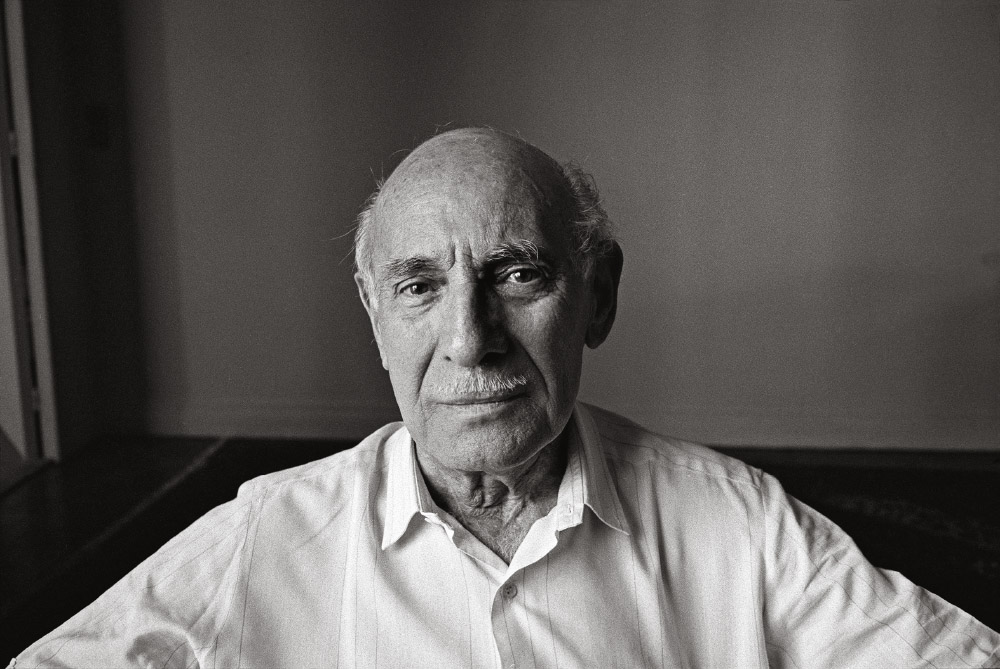

Grâce à ce travail, mon père m’a raconté des choses que je ne savais pas. Ce qui est sûr, c’est que ça a brisé le silence. Il s’est livré et pour clore le film, j’ai fait ce portrait de lui très simple, facial. Je trouve que c’est une bonne photo parce qu’il s’est livré. Il y a beaucoup d’émotions et il y a une vraie complicité entre lui et moi.

Je voudrais juste revenir sur « Voyages de mémoire », sur la globalité du travail, où vous expliquez qu’au-delà de la grande Histoire et de votre histoire personnelle, familiale, ce qui vous importe avant tout, c’est le propos universel.

Oui, parce que ma démarche est sur l’altérité : faire une enquête introspective à travers les autres, faire un long détour avant d’aller au cœur de son identité, de sa famille et de son histoire personnelle. C’est important de ne pas être focalisé sur soi dès le départ. Parce qu’il y a quand même beaucoup de photographes ou d’artistes qui sont, je trouve, très narcissiques et qui font des travaux sur eux-mêmes, mais sans s’intéresser au monde qui les entoure. Ce n’est pas ma démarche. Ma démarche est sur cet aller-retour. Je parle d’ailleurs souvent d’allers-retours entre le monde extérieur et le monde intérieur. Ce qui me paraît extrêmement satisfaisant, c’est d’arriver dans mes travaux, à être universel. Que ça soit à travers ce court-métrage sur mon père ou à travers « Mare Mater » du côté de ma mère. J’aime bien quand les gens me disent qu’ils se sont reconnus et identifiés, y compris quand ils ne sont pas Juifs, après avoir lu le livre ou vu le film. Pour moi, c’est la meilleure réussite. Je trouve qu’il faut faire des ponts culturels, identitaires, même entre les différentes populations, les différents groupes de gens. Surtout aujourd’hui où il y a quand même un repli identitaire. J’ai toujours trouvé important de se connaître. Je trouve qu’en tant que photographe, avant d’aller vers les autres, il faut se connaître et savoir d’où on vient. Il faut être en paix avec soi-même pour pouvoir écouter les autres et être réceptif. Je trouve que c’est un danger et un piège de trop se replier et aujourd’hui, on voit plein de mouvements communautaires, que ce soit chez les Juifs, les musulmans ou les noirs. Il y a ce repli qui est très dangereux parce qu’il n’y a plus de communication, de compréhension.

On est plutôt dans l’exclusion que l’inclusion. On marche sur un fil. Quand j’ai commencé ce travail « Enquête d’identité » dans les années 1980, on ne parlait pas du tout de communautarisme. On n’était pas du tout là-dedans, on était dans l’altérité, on était dans un rêve républicain. Tout le monde, en France en tout cas, essayait d’être citoyen à part entière. J’étais un peu à contre sens de la marche de l’Histoire. Souvent j’étais confronté à des réactions agressives de Juifs qui ne voulaient pas se montrer en tant que Juifs. Ils disaient qu’ils étaient français, qu’ils étaient communistes. Les communistes étaient ceux avec lesquels j’ai eu le plus de mal parce qu’ils ne voulaient pas mettre en avant, pas tous mais certains, leur judéité. J’étais un peu à contre sens, alors qu’aujourd’hui c’est le contraire. Je suis toujours dans cette démarche de recherche d’identité, mais pas dans un esprit de repli et d’exclusion.

Considérez-vous que votre enquête est terminée ?

Je pense que ce n’est jamais terminé. Quand j’ai terminé mon livre en 1987, je ne voulais plus en entendre parler. J’étais saturé des Juifs, de moi-même et de ma famille et j’ai été d’ailleurs le plus loin possible, vers les Chinois. Mais finalement j’y suis revenu avec « Mare Mater ». J’y suis revenu avec ces pèlerinages juifs en Pologne et en Ukraine. Je pense que ce n’est jamais fini parce que ce sont des choses qui nous touchent tellement qu’elles sont presque obsessionnelles. Elles reviennent aussi en fonction de l’actualité. Quand il y a des actes antisémites, je reprends mon appareil photo. Quelque part, en tout cas dans ma tête, c’est fini. J’ai réglé des problèmes et trouvé des solutions. J’ai reconstruit un peu l’histoire familiale qui me manquait, c’est le plus important. Je sais maintenant quand même d’où je viens, qui sont mes parents, mes grands-parents, mes arrières grands-parents dont j’ai retrouvé les tombes, notamment du côté de ma mère, en Algérie et au Maroc.

J’ai compris qu’il n’y avait pas qu’une seule identité juive possible, mais qu’il y en a des dizaines, des centaines possibles. On peut tout à fait être Juif et se sentir Juif, sans être religieux. Je peux maintenant le formuler, l’argumenter et j’ai compris que mon identité était le fruit des histoires compliquées à la fois de mon père et de ma mère. Mon père qui a été obligé de cacher son identité, ma mère qui voulait la fuir, et moi entre les deux, qui la revendique et en même temps qui me sent aussi français. J’ai trouvé un équilibre entre mes deux identités.

Un apaisement, aussi ?

Oui, j’ai trouvé un apaisement.

Vous disiez qu’après Enquête d’identité, vous avez voulu vous éloigner le plus possible de toutes ces questions-là. Vous êtes parti en Chine une vingtaine de fois et c’est une grosse partie de votre travail. J’aurais aimé que vous m’en parliez.

Les Chinois, ça m’a pris 30 ans. Après mon livre sur les Juifs, j’ai été le plus loin possible. La Chine, dans un sens, c’est très loin. Je ne parle pas le chinois, je ne le lis pas, et leur culture et leur façon de penser sont très différentes des nôtres. En même temps, mon désir et presque mon obsession, quand je vais chez les autres, c’est qu’ils m’acceptent. S’ils ne m’acceptent pas je suis malheureux et je m’entête. C’est pour ça que ça a duré aussi longtemps avec les Chinois, parce qu’ils ne t’acceptent jamais. C’est-à-dire que tu ne feras jamais partie des leurs, tu seras toujours vu comme un étranger, même si tu fais le plus d’effort possible. C’est aussi une réflexion sur l’altérité et sur l’idée d’être étranger. Ça pourrait être aussi le cas chez les Juifs. Est-ce qu’un non-juif se sentirait aussi étranger ? Oui, je pense. Ce serait pareil pour un non-musulman chez les musulmans, etc. J’essayais d’entrer chez les gens, d’aller dans les villages, de capter l’intime, d’être le plus proche d’eux.

Au départ, j’ai connu une universitaire qui était sociologue et qui avait fait un mémoire sur le cinéma Shanghaïen des années 30. Elle me l’a fait découvrir et j’ai été fasciné par ce cinéma-là, qui était en noir et blanc et qui se passait pendant les concessions étrangères, françaises, américaines, sous Tchang Kaï-chek. Il y avait ce croisement des deux cultures. C’est ce qui m’a interpellé je crois. Visuellement, j’ai trouvé ça très fort. C’était toujours des histoires qui se passaient dans les bas-fonds des fumeries d’opium ou des bordels. Il y avait toujours des histoires un peu simplettes, mais visuellement très fortes. D’autant que c’était le début du cinéma parlant donc c’était très expressionniste. Pendant un moment, mon travail en Chine était inconsciemment de retrouver ces ambiances en noir et blanc.

Je pense qu’inconsciemment je voyais des ponts entre la culture chinoise et la culture juive. Ils sont organisés en diaspora comme nous. Ils ont un passé culturel traditionnel extrêmement riche et ancestral comme nous. Le poids des traditions est très fort, encore plus contraignant que chez les Juifs. Le confucianisme a des règles extrêmement strictes. Dès le plus jeune âge, les Chinois doivent se taire, écouter et suivre les codes. Aujourd’hui, ça a un peu changé, mais à l’époque c’était vraiment comme ça. Tout ça crée beaucoup de tensions et visuellement, c’est intéressant. La famille aussi est très importante chez les Chinois comme chez les Juifs, donc il y avait des ponts communs, que je sentais inconsciemment et qui se sont confirmés. J’ai eu beaucoup de complicité avec des chinois de ma génération sur ce déchirement identitaire. Eux se sentaient souvent à la fois chinois et français, ou chinois et taïwanais, ou chinois et new yorkais.

J’ai d’abord travaillé en Chine du sud sur les régions d’où les émigrés chinois venaient puis dans la diaspora chinoise. J’ai fait un premier livre W où l’œil d’un long nez. Ce livre était vraiment très beau. Gérard Paris-Clavel avait fait le graphisme. Ensuite, je me suis intéressé à l’évolution de ce pays qui est énorme et qui se transformait à une vitesse vertigineuse. Ce qui d’ailleurs posait plein de problèmes identitaires parce que ça allait trop vite. Les vieux ne s’y retrouvaient plus et les jeunes non plus. Ils avaient ce modèle occidental et en même temps une pression dictatoriale très forte. Aujourd’hui on se rend compte que la Chine est une dictature. Quand je travaillais dessus et que je revenais en France furieux en disant que c’était vraiment une dictature, les gens ne me croyaient pas. Il y avait une forme de complaisance et une naïveté envers la Chine.

Je travaillais toujours avec des amis chinois, souvent photographes, qui m’accompagnaient et qui étaient traducteurs. J’ai presque à chaque fois eu un guide différent, sauf deux fois, une Chinoise qui a vécu en France longtemps, qui est venue clandestinement en France à l’âge de treize ans pour rejoindre sa mère qui avait un atelier de confection clandestin à Paris. Je l’ai connue un peu plus tard, quand elle avait 18 ans à Paris. Ensuite elle a décidé de rentrer au pays. C’est devenu une amie et elle m’a souvent aidé dans sa région natale, le Zhejiang. Elle vient de la ville de Wenzhou où j’ai pas mal travaillé dans les années 1990. Sinon, j’ai une autre amie chinoise qui vit toujours à Shanghai, mais qui vient du Sichuan. J’ai fait avec elle tout un voyage et un reportage pendant la nouvelle année chinoise. On a fait le voyage ensemble, j’ai été accueilli chez ses parents, toujours avec mon obsession de faire les choses de l’intérieur et pas d’une façon vraiment journalistique.

Les photojournalistes passent très souvent par ce qu’on appelle des fixeurs. Ce sont des journalistes locaux qui aident les journalistes étrangers sur le terrain. Je ne suis jamais passé par des fixeurs. C’est beaucoup plus simple dans un sens, mais pour moi moins intéressant parce qu’ils te proposent des choses qu’ils ont déjà proposées à d’autres. Puis ils sont dans des schémas journalistiques. Ces deux amies dont je parle n’étaient pas du tout journalistes, et j’arrivais à des situations que les autres n’avaient pas.

Je ramenais beaucoup de photos mais je n’étais jamais satisfait. J’avais toujours cette sensation d’être extérieur. J’apprenais des choses qui s’étaient passées, qu’on ne m’avait pas dites, sans arrêt. Ça me rendait fou.

Avez-vous envisagé de montrer votre travail en Chine ?

Vers la fin, j’étais très souvent invité en Chine par des festivals photo. J’étais invité pour montrer une série en particulier ou pour faire un travail sur une région. En général, ils ne me rémunéraient pas, mais ils me payaient l’avion et dix jours ou quinze jours avec une voiture, un chauffeur, un traducteur et je travaillais. C’est comme ça que j’ai pu avancer puisque j’ai financé ce travail moi-même. Plusieurs fois on m’a proposé d’exposer l’ensemble de mon travail et j’ai refusé. Pour le livre So Long, China aux éditions Xavier Barral, qui reprend 30 ans de Chine, on avait deux propositions de coédition chinoise, mais je n’ai pas accepté.

Vous saviez qu’il allait y avoir de la censure ?

Oui. C’était il y a quelques années, mais il n’y aurait pas eu Tian’anmen dans le livre, c’était sûr, il n’y aurait pas eu Taïwan, c’était déjà tabou. Même la nudité ne passait pas. Je n’ai pas fait de nu, mais j’ai fait quand même des photos d’une prostituée un peu dénudée, ça ne serait pas passé.

Avez-vous encore de la frustration par rapport à votre sentiment de vous sentir étranger là-bas après 30 ans de travail ?

Maintenant ça m’est passé parce que comme je n’y travaille plus, pour moi, c’est une page tournée. Je n’ai plus du tout ce sentiment de frustration. C’est passé, et puis, je reste toujours sur l’objet du livre, tout ce que j’ai pu accomplir et c’est assez impressionnant. En ce moment, je travaille sur un autre projet, sur mes archives, et je retombe sur les classeurs de contacts sur la Chine. C’est vrai que c’est fou tout ce que j’ai fait. Il y aurait vraiment un autre livre à faire.

Vous avez également travaillé sur la communauté malienne en France.

C’est parti d’une proposition du responsable d’un centre culturel à Evry, qui m’avait exposé dans les années 1993-94. En 1990, j’avais eu le prix Niépce. C’était une exposition sur les identités et j’avais déjà travaillé sur les Juifs, les Chinois et les beurs des quartiers nord de Marseille. Je n’avais rien sur les africains en France. Il m’a parlé d’Evry qui était la seconde communauté malienne en France après Montreuil. Evry était jumelée avec la ville de Kayes au nord du Mali. On a monté le projet et j’ai pu travailler avec le comité de jumelage et deux associations de Maliens à Evry : une association de femmes et une association d’hommes. Ce qui m’intéressait, c’était de travailler sur l’immigration en France, sur le rapport des immigrés à leur pays voire même à leur village d’origine.

Dans ce travail il y a un traitement visuel spécifique.

Oui, j’ai travaillé en couleurs sur les familles maliennes à Evry. J’ai travaillé au négatif couleur parce que ça restitue la réalité telle qu’elle est. Je trouve que les diapositives, ça embellit. J’ai travaillé au flash indirect pour avoir le maximum de détails. J’ai une malienne superbe qui pose avec derrière elle, le minitel de l’époque et un buffet bien français, des détails d’intégration. Je voulais mettre en avant l’intégration. Je suis très attaché à ce que les immigrés s’intègrent, ce qui ne veut pas dire qu’ils oublient ou qu’ils effacent leur identité, mais qu’ils s’intègrent. C’est ce que mes parents m’ont appris et m’ont transmis. Je voulais casser, déconstruire des clichés. Il y avait quand même ce cliché de l’immigré, victime, misérabiliste, en noir et blanc, qui existait. Mais ça a été tellement fait et tellement couvert. Je voulais montrer autre chose. Et c’est vrai que ça a beaucoup plu. On a fait une première expo à la Villette qui a eu beaucoup d’impact parce que c’était peut-être la première fois qu’on montrait les immigrés comme ça, en couleurs et ancrés dans la réalité. Puis j’ai été deux fois au Mali et je les ai photographiés en noir et blanc pour inverser les choses puis créer un choc en juxtaposant la couleur et le noir et blanc dans le livre et dans l’expo. Je voulais retranscrire le choc culturel que les immigrés africains maliens vivent quand ils arrivent en France. C’est tellement loin de leur culture !

C’est très réussi. La couleur n’est pas forcément là où on l’attend.

C’est aussi ce que je racontais à l’époque. Quand je revenais du Mali, les choses qui me paraissaient banales en France, le luxe quelque part, le confort des petites maisons individuelles en banlieue, par rapport à là-bas, c’est Byzance. La question de l’eau aussi. Les femmes là-bas font des kilomètres pour aller chercher l’eau. Ici, déjà à l’époque, on ne se rendait pas compte de sa préciosité. Puis il y a un truc qui était très important, c’est que j’étais le messager. Il n’y avait pas de téléphone portable encore. Quand je partais d’ici, des familles me donnaient des enveloppes avec de l’argent pour les donner aux leurs. Des fois, ils voulaient que je les photographie, c’est pour ça que souvent ils posent parce qu’ils savaient que j’allais les montrer là-bas.

J’ai travaillé en profondeur sur deux familles. La famille d’Astan qui avait une présence matriarcale très forte. C’est un personnage, Astan, une femme très indépendante. Elle était divorcée et faisait partie d’une association de femmes luttant contre la polygamie et l’excision. Et la famille de Moussa Diarra, qui était complètement différent, polygame. Il avait une famille très nombreuse et sa famille s’élargissait de plus en plus au fil des ans. J’ai même accompagné Moussa à son village natal où il n’était pas rentré depuis dix ans. C’était très fort. Puis il y a eu cette commande de la BnF que j’ai eue. J’ai proposé de m’intéresser cette fois non plus aux familles maliennes qui arrivaient du pays, qui n’étaient pas françaises, mais à leurs enfants que j’avais connus souvent petits et qui étaient français. J’ai proposé un projet sur cette nouvelle génération.

30 ans après.

Oui et que j’appelle « Nés en France. Maliens d’ici ». Je me suis concentré sur ces deux familles et j’ai recherché toutes les photos que je pouvais avoir des uns et des autres. Ce sont les deux familles avec lesquelles j’ai gardé des liens. Puis Moussa est mort au Mali d’une façon un peu mystérieuse. C’est vraiment avec lui que j’avais un lien. Ses enfants, je ne les avais pas vus depuis des années. Je suis retourné les voir et je suis retourné voir Astan et ses enfants. Je viens de terminer ce travail. Je vais faire des diptyques. Cette fois ce ne sera pas noir et blanc et couleur mais que couleur. Je pars des photos de l’époque où il y a des enfants que je retrouve aujourd’hui. C’est une façon de montrer ce qu’ils sont devenus. Tous sont devenus très musulmans. Ce qui n’était pas forcément le cas à l’époque. Les parents étaient musulmans, mais pas de façon aussi impliquée. Si bien que je ne me suis plus senti à l’aise comme il y a 30 ans où je faisais vraiment partie de la famille. J’ai senti une distance par rapport à la religion et au fait que je ne sois pas musulman. Là aussi, rien n’a été dit, pas une seule fois. C’est le ressenti de leur façon de vivre. Je trouve que d’un côté ils sont intégrés et d’un autre côté, non. C’est le bilan que je fais de cette expérience qui est un peu mitigée. Ça n’a pas été aussi loin que j’aurais aimé, mais en même temps j’ai pu le faire.

Ça me fait penser à un travail que vous aviez fait à Marseille dans les quartiers nord.

En 1984 j’avais fait un projet avec une association qui s’appelait Faut voir. On était dix photographes en France et j’avais choisi Marseille. On devait faire un travail sur six mois avec des jeunes en situation d’échec scolaire. On devait leur fournir des appareils photo très simples. À l’époque, il n’y avait pas de numérique. J’ai fait travailler les miens, il y en avait onze, sur leur identité. Je les ai poussés à photographier leur famille, leurs copains ou leur quartier. Je les ai même incités à écrire. Certains ont écrit des poèmes magnifiques. Je devais faire en parallèle un travail sur la jeunesse à Marseille. Plutôt que de faire ce que je ne connaissais pas, je me suis focalisé sur mes jeunes. Je les ai suivis chacun, un par un, dans leur vie quotidienne. C’était formidable parce que j’ai pu vraiment rentrer dans les familles. J’étais vraiment accepté pour le coup. Ils m’appelaient le Professeur. Je n’étais pas le photographe, j’étais le Professeur et ça change beaucoup de choses. Je dis ça parce que ce qui est important c’est l’échange. Ça m’a toujours concerné cette question : « Qu’est-ce que je donne en échange de ce que je prends ? » J’essaie de donner quelque chose, ce n’est pas toujours facile, ce n’est pas toujours possible, mais j’essaye. Ce n’est jamais de l’argent. Ce sont des photos ou un échange, une écoute. Les gens sont très sensibles à ça, surtout les gens qui sont un peu exclus. Cette expérience m’a vraiment marqué. J’avais 30 ans et eux étaient plus jeunes que moi, mais je me sentais très proche. Il n’y avait pas ce repli identitaire, pas du tout. Il n’y avait pas de problèmes de religion. Les jeunes à l’époque, ils ne faisaient pas le ramadan. On n’en parlait même pas. Aujourd’hui, ça a complètement changé.

23 ans après, j’ai voulu aller les retrouver, voir ce qu’ils étaient devenus. J’ai fait un film qui s’appelle « Bar Centre des Autocars ». C’est le nom d’un café que tenait l’un de mes jeunes à l’époque. C’est rare de parler de cette génération qui arrivait à l’âge de 40 ans. On parle des jeunes qui font du bruit et qui brûlent des voitures, ou des grands frères, mais peu des parents. Photographiquement j’ai juxtaposé certaines photos de l’époque avec des photos que j’ai faites pendant le tournage du film en couleur sur ce qu’ils sont devenus. C’est assez saisissant. Il y a plusieurs diptyques qui sont exposés à Montpellier.

Voulez-vous rajouter quelque chose ?

Parler de ce projet qu’on vient de faire à Marseille, qui se trouve être dans la continuité de mes préoccupations. J’ai photographié pour le CASIM trois rescapés des camps de concentration, et huit autres, anciens enfants cachés. Je n’avais rien fait sur les enfants cachés, donc ça m’a intéressé.

C’est quelque chose qui continue à vous animer.

Oui, parce que c’est pareil, on parle de mémoire et je sais que ces gens-là vont disparaître petit à petit. À part les portraits que j’ai faits en Israël sur les survivants et les Buttes-Chaumont, dans les années quatre-vingt, je n’avais pas eu l’occasion de revenir sur les rescapés de la Shoah. Donc ça enrichit et ça m’intéresse. C’était vraiment passionnant !

![[ ENTRETIEN ]

Michaël Serfaty Les traces silencieuses, un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 lien dans la bio

Après avoir concilié pendant près de 30 ans une carrière de gynécologue obstétricien et une passion profonde pour l’image, @michaelserfaty131, accompagné d’Édith Laplane son épouse, crée en 2017 @le_pangolin, lieu de rencontres et d’échanges. Un parcours marqué par une quête constante de sens, où la photographie se révèle à la fois langage, mémoire et transmission.](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)