Julien Lombardi La question de la représentation

Lauréat du Prix Maison Blanche 2016 avec L’Inachevé, une réflexion sur la mémoire manquante de l’Arménie, Julien Lombardi expose aux Rencontres d’Arles un travail au long cours sur Wirikuta, la terre sacrée des Huichols au Mexique.

Propos recueillis par Christophe Asso

Qu’est-ce qui vous a amené à utiliser la photographie ?

Mon père avait des appareils argentiques à la maison et c’étaient pour moi, enfant, des objets de fascination, rattachés à un monde assez masculin. Il avait aussi une caméra super 8. On filmait nos vacances au ski et on faisait des projections à la maison. C’était déjà une première fascination pour l’image, mais la vraie source vient encore avant. J’ai commencé à avoir des lunettes quand j’avais un an. On m’a opéré des yeux quand j’en avais trois et à partir de ce moment-là, on m’a toujours demandé ce que je voyais, comment je le voyais. On me faisait regarder au travers de machines pour évaluer ma vue. Je crois que ça a été une étape marquante, qui le reste encore aujourd’hui. Tu sais, quand on te montre le livre à l’hôpital où il y a une espèce de mouche en relief sur fond gris, et où toi, tu ne vois pas la mouche. Tout le monde te dit : « Mais si, la mouche !». Tu cherches et tu vois ce brouillard gris qui ressemble à une espèce de neige de télé cathodique. Je crois que c’est vraiment à ce moment-là que, plus que la photographie, c’est la question du voir, du percevoir qui a commencé à m’intéresser. Quand j’étais étudiant d’ailleurs, j’ai commencé à faire des photographies de nuit et des expérimentations : prendre des positifs, les remettre en négatif, les projeter dans de l’eau, des plaques de cire, rephotographier, mettre des lampes. Dès le départ, ce qui m’intéressait, c’était vraiment la magie des interstices et des limites de l’image. Ça m’a accompagné pendant des années puis quand j’ai commencé à étudier l’ethnologie et l’anthropologie à Aix-en-Provence, à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, je suis revenu à des formes plus documentaires. Sur mes premiers terrains d’enquête, ça a été un outil qui prenait une valeur plus descriptive, moins expérimentale, mais je m’en suis assez vite lassé.

Vous avez eu un master d’anthropologie ?

Oui, que j’aurais pu continuer. À l’époque, c’était en deux parties. Il y avait le master 1 qui était une maîtrise, puis le master 2, un DEA en Sciences Sociales. J’aurais dû aller à l’EHESS. On me demandait juste une carte qui manquait pour mon mémoire, pour être publié par l’Institut de Recherche et de Développement. À ce moment-là je suis parti en Afrique seul. J’avais 24 ans. Quand je suis revenu, plus d’un an plus tard, je n’avais toujours pas envoyé la carte. C’est une page qui s’est tournée. Ce voyage en Afrique m’a vraiment donné envie de professionnaliser mon rapport à la photographie. J’étais parti avec plein de boîtiers et plusieurs rouleaux de 35 mm. En Mauritanie, il y avait un guide qui voulait faire un nouveau parcours touristique. Il m’avait invité à le faire et en échange, je lui ai fait des photos du parcours. J’étais invité à des mariages, des cérémonies et des fêtes. Je faisais des photos, je ne les développais même pas et je leur laissais les rouleaux. C’est intéressant parce que c’était vraiment devenu un moyen d’interagir. Pendant ce voyage j’ai appris plein d’autres techniques qui n’ont rien à voir avec la photo. J’ai appris à tourner de la céramique, à travailler un peu la terre, à travailler aussi le batik et des formes d’impression sur textile en décantant des plantes, comme le bogolan au Mali. Je n’étais pas que sur la photographie. Quand je suis rentré de ce voyage, je suis parti à Paris où j’ai fait un stage comme assistant de plateau dans un studio de mode. Ça a été une révélation parce que ça me correspondait beaucoup plus que de chercher la bonne lumière à l’extérieur. Là, dans un studio, je pouvais fabriquer l’image. Je découvrais un univers créatif absolument fascinant.

Un univers maîtrisé ?

Oui, exactement. Un univers que je pouvais modeler. Je comprenais comment la lumière se propage. Il y avait cette question omniprésente du décor, de ce qui est dans le champ et de ce qui ne l’est pas. C’est vrai aussi quand on fait des photos en extérieur, mais dans un studio, c’est essentialisé. Ça devient quasiment minimal et c’est quelque chose qui m’a toujours fasciné. C’est un peu comme dans le cinéma, quand tu regardes le tournage d’une scène, tu vois le perchiste par exemple, mais il est invisible dans le cadre. C’est tout ce qu’il y a autour de l’image que je trouve extrêmement intéressant dans ces questions du studio, du champ et du hors champ. Ça a été une très bonne école parce que j’ai eu une formation technique en accéléré. Après, j’ai été assistant photographe, sur du moyen format et de la chambre, et après un peu assistant lumière. Ça a duré quelques années quand même, mais c’est par là que je suis rentré dans la photographie.

Par une formation technique.

Oui parce que je voulais aussi apprendre un métier. C’est-à-dire que j’ai étudié l’anthropologie. L’anthropologie, c’est génial, mais soit tu travailles dans l’humanitaire sur des questions de développement et tu fais du consulting. Ce qu’on appelle des « suivi évaluation de projet », où il y a un projet qui a été fait et tu viens sonder les destinataires. Il s’agit d’un retour sur investissement qui correspond à une validation scientifique assez souvent. Mais, si ça ne fonctionne pas, on ne va pas défaire le projet. Soit, tu peux te tourner vers la recherche, mais au regard du peu de places au CNRS, ça devient quasiment une vocation. Au niveau méthodologique, ça a été extrêmement riche, passionnant même, avec des outils pour penser. Bref, il me fallait un métier donc c’est par les studios que je suis passé.

Quel a été votre premier travail personnel ?

Le premier vrai projet, c’est Vibration, en 2008 à Paris. Pour moi, c’est là que tout commence, c’est-à-dire que j’ai un corpus d’images qui peut former une série avec une démarche tenue tout au long des images. J’ai commencé à me rendre compte que les rideaux métalliques des devantures de magasins et les lignes parallèles d’escaliers, créaient un effet cinétique et venaient troubler le regard. Pour donner vie à ces fonds, il fallait attendre qu’il y ait quelqu’un qui passe devant. C’est pour moi un espace matriciel qui correspond finalement à tout ce qui est contenu dans la ville. Ça évoque l’univers de la science-fiction où la question du vivant a été expulsée. Quand un personnage passe devant, il va mettre en vibration ce fond et ça lui donne une présence presque métaphysique. On ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu’il fait.

C’est la question du décor qui est omniprésente dans vos différents projets.

Elle est omniprésente parce que pour moi, la question de l’authenticité des images, d’une forme de vérité, est quelque chose dont j’ai toujours douté, que j’ai toujours écarté. J’ai conscience de fabriquer des images. C’est Baudrillard qui disait, je le cite en exergue d’une autre série, Artefact : « Chaque objet photographié n’est que la trace laissée par la disparition de tout le reste. » À partir de ce moment-là, on est sur des questions d’extraction. C’est un des effets du cadrage, il vient partager un raisonnement et une lecture fragmentée de la réalité. Il met en scène en quelque sorte. Ça vient certainement de ma formation en anthropologie, mais pour moi, une image ne peut être que subjective car elle résulte d’un point de vue. Dans certains cas, la photographie peut évidemment être preuve. C’était toute la logique d’Alphonse Bertillon et de son anthropométrie judiciaire qui étaient aussi au service d’une forme de répression, de stigmatisation, d’aller chercher sur des portraits de criminels, le phénotype du criminel. C’est un fascisme en soi de rentrer dans ce potentiel-là de l’image. C’est dangereux et l’Histoire l’a prouvé.

Vous faisiez référence à la série Artefact. Je me suis questionné sur comment vous aviez isolé les objets de leur contexte.

Avec un flash. Il n’y a quasiment pas de post-production. J’ai tenté d’amener le studio à l’extérieur. Je n’étais absolument pas le premier à faire ça. Il y avait toute une famille de photographes de nuit. Je pense qu’avec l’évolution du numérique, la nuit est vraiment devenue un nouveau territoire de recherche parce qu’en argentique, c’est compliqué. Ce qui m’intéressait dans Artefact, c’était vraiment le geste de découpe. Il y avait juste un flash que je mettais à un point opposé et je faisais en sorte que le bord du flash éclaire l’objet. On a une sensation de lumière très diffuse. Comme dans Vibration, c’est par l’effacement de ce qu’il y a autour que je signifie ces objets perdus dans le monde rural, dont on ne sait plus à quelle époque ils se réfèrent. Ils prennent une forme absolument sculpturale. Ça fait penser à la fameuse phrase de Raymond Duchamp-Villon qui dit que finalement le cheval est dans le bloc de marbre. Il faut l’en extraire, mais il est déjà là. C’était un peu la même chose, mais avec l’objet qui est tapi dans la nuit. C’est un travail de sculpture. Ramener un plan de cette obscurité au-devant et de nous questionner sur qui vit là. Pourquoi est-ce que ça demeure dans le paysage comme un totem ? Il y avait déjà un désir de faire des portraits en creux des gens qui pratiquent un territoire et de laisser ouverte l’interprétation des choses au regardeur.

Ce qui voile le réel nourrit l’imaginaire.

Finalement, il y a toujours une main tendue d’un projet à l’autre. Ça peut devenir une forme circulaire, c’est-à-dire que tu vas décrire systématiquement un objet puis essayer de le trouver partout quitte à le décliner à l’infini, mais en gardant le même regard. Je pense que je n’ai pas la discipline pour le faire et surtout ça m’ennuierait. Je change de technique d’un projet à l’autre, de sorte à me forcer à changer de regard, et à m’approprier les nouvelles perceptions qu’offre une technique. La photographie est fascinante parce qu’on a une palette d’outils absolument incroyable qui évite de tomber dans certaines systématiques du regard ou certaines facilités.

C’est la question de l’expérimentation que vous revendiquez. Celle du patrimoine est aussi récurrente.

La question du patrimoine est liée au temps. Depuis le début, j’essaie de placer mon travail dans des formes d’ambiguïté d’inscription temporelle et géographique. Dans Artefact, il y a une image avec deux pompes à essence orange qui paraissent extraites de la route 66, alors qu’on est dans les Alpes. Cet objet est dans son propre présent, mais en même temps, c’est une porte sur une forme dystopique. Il vient signifier un avenir sur la fin du pétrole. Dans mes premiers projets, je ne voulais pas dire où c’était fait. Avec Dérive, ça a été le cas aussi. Je parle de la ville en tant que telle, même si on a quelques indices sur le lieu mais ça me paraissait accessoire. C’est le lieu de l’image et pour moi, c’est un territoire fictionnel en soi. On ne va pas entrer dans le réel. De toute façon le réel est insaisissable et ça me paraissait, d’un point de vue éthique, déjà important à cette époque.

La question de la fiction aussi, ce que vous générez, c’est une non indication de lieu, de temporalité. Je trouve que dans Processing Landscape aussi, c’est très présent. On ne sait pas où on est, on se demande presque si ce ne sont pas des décors.

Dans Processing Landscape, je commence à rentrer, c’est la suite logique, dans des jeux d’échelle parce qu’une fois les indications géographiques et temporelles enlevées, je viens aussi brouiller les dimensions et le statut de ce qu’on regarde. Ce sont des paysages fabriqués sur une table, avec un gros travail de lumière. Je m’étais régalé à faire ça, à La Ciotat dans l’atelier de mon frère. Pour trouver la matière de mes photos, j’allais chercher du sable au Mugel, que je tamisais ensuite en différentes tailles. Ce qui est intéressant, c’est de voir qu’il y a un seuil limite de l’illusion, c’est-à-dire que ton grain de sable, si tu fais un tirage 30×40, ça passe, mais au-delà, la taille du grain de sable commence à se voir et l’esprit n’arrive plus à accepter l’illusion qui lui est proposé. J’ai commencé à mélanger ça avec des images que je suis allé faire à Lanzarote, une île volcanique, une espèce de matrice hallucinante ! Pour les maquettes j’avais fait un dispositif où toutes les lumières venaient par derrière. Il y avait l’horizontalité de la table sur laquelle je construisais mes paysages, et la verticalité de l’écran diffuseur qui venait redessiner toutes les formes avec un trait blanc, à contre-jour, en référence aux images d’exploration spatiale. Dans cette série, il y a une image d’une maquette que j’ai fabriquée avec un petit lac et on dirait qu’il y a un piano au bord. Pour ma série L’Inachevé, je me suis retrouvé au sommet d’un volcan en Arménie où il y avait un lac avec une petite construction. C’est fascinant parce qu’on peut se demander si on ne se prédispose pas à voir certains niveaux de réel. À force de travailler son regard dans un sens, on vient produire ce qu’on rencontre.

J’ai connu votre travail avec L’Inachevé, Prix Maison Blanche 2016, pour lequel vous êtes parti en Arménie sur une période de trois ans.

Il y a quelque chose avec le temps des projets qui est assez drôle. Tu y vas, tu passes deux ou trois mois, tu reviens. Tu y vas deux ou trois fois. En même temps, comment est-ce qu’on mesure le temps d’un projet ? Quand tu es chez toi et que tu travailles dessus, même si tu n’es pas sur place, c’est aussi le temps du projet. Quand je parle de temps d’un projet, c’est le moment où je le commence jusqu’au moment où en général il est exposé. L’Inachevé c’est intéressant parce c’est un travail de force, de marche et de matériel lourd. Ce n’est pas fait à la chambre, même si ça y ressemble, mais avec un Mamiya RZ67 que j’avais acheté pour le projet. C’était étonnant de photographier avec ce boîtier. La qualité d’image est absolument terrifiante.

Quelle est l’origine de ce projet ?

Quand je suis allé pour la première fois en Arménie, j’ai visité par curiosité les Archives nationales. Dans tous mes projets, il y a toujours un temps d’étude avant la prise de vue, même quand je suis sur le lieu de mes projets. Je ne commence pas par photographier. Je me documente d’abord. Je suis donc allé visiter les Archives nationales et j’ai été absolument stupéfait de voir que jusqu’à l’effondrement de l’Union soviétique, tout est extrêmement bien documenté avec notamment des images de propagande où la femme est mise en avant dans l’usine, avec des conditions parfaites de travail : blouse de travail, masque, matériel de protection. Je regardais ça avec un peu de méfiance. Quand j’ai demandé à voir les fonds photographiques de l’indépendance de l’Arménie jusqu’à nos jours, il n’y avait pas d’images. C’est dans cet espace-là, que je me joue de l’esthétique documentaire. Je ne suis pas certain que ça ait toujours été saisi d’ailleurs. Aujourd’hui, on me parle de mon passage du documentaire à une pratique plus plasticienne. Il suffit de voir les boulots antérieurs pour comprendre qu’il n’en est rien. À ce moment-là, pour aborder la question des images manquantes et d’un vide dans la mémoire visuelle de l’Arménie, la forme de l’objectivité documentaire était la plus adaptée. Une nouvelle fois, il y a une espèce de jeu sur ce qu’on regarde, c’est-à-dire que les images sont des espaces scéniques qui peuvent recevoir une mémoire, être des lieux référentiels de cette jeune république, mais c’est un pur fantasme et c’est une pure subjectivité. Je ne vais pas dire que ce sont de faux documents, mais ce sont des choses qui sont complètement anecdotiques. Quand on voit cette porte jaune et ce mur en chantier, on revient une nouvelle fois de manière extrêmement littérale à la question d’une jeune république en train de se construire.

Ce projet est intéressant parce qu’il regarde de biais. Je pense aussi que j’ai un problème avec la question de photographier, qui m’amène à prendre des détours, à fabriquer des signes. Dans mon travail, la relation entre le signifiant et le signifié n’est pas si rigide. Ce sont des documents qui sont assez ouverts et chacun peut se raconter un peu l’histoire qu’il veut. La grande révélation à la fin du projet c’est aussi de se rendre compte que bien que les images manquent, personne ne m’a attendu pour faire des images de l’Arménie depuis 1991. Les images existent. Les gens les gardent, ils font eux-mêmes leurs propres archives. Les Arméniens qui se battent pour défendre leur État, qui est toujours sous pression avec l’Azerbaïdjan, ont les images. Ils sont 1 000 fois plus concernés que moi. Finalement ce projet est une métaphore des images qui manquent à ma propre mémoire, dans mon propre récit personnel. Le dernier geste que j’aimerais faire avec ce projet, et que je n’ai pas encore fait, c’est de donner les images aux Archives nationales. C’est un projet qui m’a beaucoup occupé et qui m’a demandé énormément de rigueur. C’était extrêmement intéressant de le réaliser. Le livre d’ailleurs a été un bon exercice pour conclure cette recherche personnelle.

C’est votre premier livre.

Oui. Qu’on le veuille ou non, un livre appelle par sa forme une narration. Dans une exposition, la narration est complètement différente parce qu’on est en trois dimensions et le corps peut se déployer. C’est le livre qui m’a fait comprendre que c’était un travail sur ce que Joan Fontcuberta appelle l’échafaudage d’une mythologie personnelle.

À quel moment vous êtes-vous dit que le projet était achevé ?

Il ne l’est pas et je me souviens que Rafael Garido m’a dit quand j’ai commencé à travailler sur le Mexique que j’étais passé de l’inachevé à l’inachevable ! Je ne crois pas vraiment qu’on ait besoin d’achever quoi que ce soit. D’ailleurs, il me semble que c’est plus beau de laisser des propositions ouvertes. Que le regardeur se dise qu’il pourrait le continuer lui-même parce qu’il a compris la grammaire du projet. C’est quelque chose qui m’intéresse aussi. Pour moi, un projet réussi, c’est un projet qui devient autonome. Autonome dans le sens où il n’est plus rattaché à son auteur, ni à une géographie et il déploie une manière de voir, d’être en relation. Quand je suis touché par les travaux, je sens que mon imaginaire vient continuer à composer ce qu’il a vu. Il imagine d’autres images par rapport à ce qu’il vient de voir.

À partir de la série EGO TOUR, je trouve qu’il y a une évolution dans la manière de montrer votre travail.

Oui, il y a un vrai tournant. EGO TOUR, c’est un jeu aussi. C’est un jeu parce que quand j’avais fait Dérive au Caire, j’étais allé visiter les pyramides d’Égypte et EGO TOUR, c’est la première fois où je décide de parcourir mes archives et de voir des potentiels dans des travaux que je n’avais pas aboutis. Je tombe sur deux images de personnes qui, comme devant la tour de Pise, viennent pousser les pyramides. Or, quand tu te décales un peu pour que les pyramides ne soient pas dans le cadre, tu as un geste extrêmement pictural. Là, je me dis qu’il y a quand même quelque chose qui m’intéresse dans faire un travail sur une question sans s’y déplacer une nouvelle fois. Là, on revient sur l’atelier comme lieu de la fabrique, dans lequel on peut faire entrer le monde. Je pense que ça vient aussi de l’époque, avec l’accélération de la prolifération des images, Internet, Instagram… C’est mon côté anthropologue qui revient, la question du rapport à l’ailleurs, à ce qui fait mémoire et comment est-ce que ça devient un objet de consommation.

L’analyse que vous faites du tourisme est intéressante, du rapport à l’image. Vous dites que finalement le paysage devient un arrière-plan.

C’est un arrière-plan de la performance de soi. J’ai imprimé une vue satellite de Google Maps, qui pliée, rentre dans une boîte de jeu toute blanche avec dessus, écrit PLAYGROUND. Tu sors ta grande vue satellite, tu la mets au sol et là tu as un tas de selfies et le jeu est de trouver où l’image a été prise en fonction de la scénographie de visite des pyramides de Gizeh. Il y a trois monuments absolument colossaux, monumentaux, mais paradoxalement, ils sont invisibilisés par la scénographie touristique du lieu qui fait qu’il n’y a que certains points de vue compulsivement photographiés. Même sur un des sites touristiques les plus photographiés au monde, il se produit des invisibilités, des zones non représentées qui disparaissent. Il y a un rapport à l’image qui est en train de supplanter l’expérience réelle du site. C’est de là qu’est née la sculpture de plaques de verre.

La disparition de l’image.

Disparition de l’image par accumulation de sa représentation, mais dans cette sculpture, quand tu te mets sur le côté, il n’y a pas d’impression sur la première vitre et tu te vois. Aujourd’hui, on commence un voyage en regardant sa tronche en reflet sur son écran d’ordinateur. On ouvre des fenêtres qui nous promettent des vues idéalisées d’un lieu. Quand on y va, on veut quand même en avoir pour son argent et reproduire ce qu’on a vu. J’ai fait une interview pour Times Magazine où je parlais de la question du trophée. Dans le selfie, je me demande parfois s’il n’y a pas aussi une métaphore du trophée.

On en revient aux premiers usages de la photographie.

Ils ne s’en rendent pas compte mais ils sont à la fois le chasseur et le lion tué. Être son propre trophée-objet. On est presque dans une anthropologie des images avec ce travail. J’explore mes archives, je décide de travailler aussi en m’appropriant les images des autres, en faisant du volume. Je suis dans une forme d’anthropologie visuelle, de projet de recherche, qui prend une forme qui n’est pas exclusivement photographique. Et naturellement, ça vient entrer dans toutes les propositions qui vont suivre.

Comment ce projet a-t-il été accueilli par les gens qui suivaient votre travail ?

Plutôt pas mal, on m’a quand même dit que c’était un peu de la foutaise, que ce n’est pas le rôle d’un artiste de venir se mettre à cet endroit-là de la photographie. Finalement, je me rends compte qu’il y a des normes secrètes de ce qui est possible ou pas, de ce qui est dit ou pas. Il y a longtemps eu un dénigrement des images glanées sur Internet, considérées bien souvent comme sans qualité, alors qu’elles sont remplies d’informations. J’avais envie de mettre à distance la question de la prise de vue. C’est le commencement d’une nouvelle approche.

D’ailleurs, vous revenez aussi sur cette question du tourisme dans votre dernier projet et dans Le Musée imaginaire ?

Oui, j’ai fait une résidence extrêmement intéressante dans la ville de Sarlat. Je commence à rentrer dans des propositions à la limite du conceptuel. Je commence à mettre des strates, des couches dans mon travail. Il y a plein de niveaux de lecture. Pour Le Musée imaginaire, il y a tellement de choses à dire. Il y a évidemment la référence à Malraux, ministre de la Culture, qui a été résistant en Dordogne. Sarlat est le premier secteur classé patrimoine d’intérêt national. Quand tu marches dans Sarlat, tu es dans une espèce de village sublime, mais le sentiment de faux que produit l’infrastructure touristique vient par-dessus l’expérience que tu peux faire du site.

Le faux authentique.

Exactement, le « faux authentique » terme que j’ai piqué à Umberto Eco. Dans son excellent livre La guerre des faux, il vient mettre bout-à-bout un tas de cas de faux authentiques et notamment un qui est fascinant : le Dôme de Genbaku à Hiroshima. Quand la bombe est tombée, c’est le seul bâtiment à ne pas avoir été détruit car il était en briques et en acier. Avec le temps, le bâtiment menaçait de s’écrouler et il a été détruit pour être reconstruit dans cet état de semi-ruine dans le parc du Mémorial de la Paix d’Hiroshima. La question de faire mémoire et de l’authentique n’est plus dans le dispositif photographique mais sur une dimension encore plus profonde. Qu’est-ce qu’on regarde ? Est-ce qu’on regarde la survivance de cet événement ou est-ce qu’on regarde sa représentation ? Qu’est ce qui est le plus important ? Est-ce que ce monument demeure ? Qu’on puisse se dire que le temps de signification de ce vestige est éternel ?

Je suis donc invité à faire une résidence à Sarlat dans le cadre du projet Pour de nouvelles lectures du patrimoine. Je m’intéresse très vite à la question du musée puisque je me rends compte qu’il n’y a pas de musée à Sarlat alors qu’il y a des églises et un patrimoine très important datant du XIIᵉ siècle ! Je découvre alors que la municipalité a des réserves dans une ancienne usine de foie gras avec des objets remarquables qui étaient destinés à être exposés mais le projet n’a jamais vu le jour. Je découvre aussi grâce à Sophie Anquez, un lot d’images issues du studio photo Pierre Louys, en activité dans les années 50 à Sarlat. Il y avait environ 10 000 négatifs sur plaque de verre qui ont été portés à l’acquisition de la mairie et qu’elle a refusé d’acheter. Sophie en a récupéré environ un millier et elle m’a laissé travailler avec. Je n’ai fait aucune image des rues de Sarlat, ni aucune photographie du patrimoine bâti. Ça a été ma règle. Il y a donc une mémoire en réserve qui est invisible, et une mémoire visuelle des habitants qui vivaient sur place, qui se trouve dissimulée. On a ici deux formes d’invisibilité à un endroit où on me demande de travailler sur la mémoire. J’exclus ce qui est sur-représenté et je présente aux visiteurs ce qui est invisibilisé. Je le fais rentrer à un endroit très précis, dans un lieu qui s’appelle l’Hôtel Plamon, qui était le lieu destiné à recevoir le musée qui n’a jamais vu le jour. Je fais des photos des objets de la réserve, je les mets dans le musée qui n’a jamais vu le jour, à l’endroit même où ils auraient dû être. Je mets les photos des gens qui ne sont pas rentrés dans la mémoire officielle de la commune en avant sur ce site, mais tout en continuant à cacher leur visage. En disant que cette mémoire-là, comme ils n’en ont pas fait l’acquisition, ils l’ont effacée pour toujours parce qu’en dehors des 1 000 négatifs qu’a récupéré Sophie, les 9 000 autres ont été détruits. Le maire de Sarlat a décidé à la fin de l’exposition, ce n’était pas prévu, d’acheter l’intégralité des pièces que j’avais faites pour les mettre dans la collection. Ce que je trouve encore plus délicieux, c’est que maintenant elles se trouvent dans les réserves, à côté des objets qui sont toujours en réserve.

L’exposition présentait un diptyque de 3,20 m par 1,20 m en caisson lumineux, avec plusieurs centaines d’images. Dans ce projet il y a une autre histoire en filigrane, à propos du studio Pierre Louys. Il semblerait que ce n’était pas lui le photographe, mais sa femme. Tu le sens quand tu consultes les documents sur plaques de verre. Les femmes posent dans une forme de liberté, de confiance. Il y a des manières de poser où on ne retrouve pas la rigidité des codes de l’époque. Ce studio avait une force d’innovation et une valeur sociale.

Il y a aussi un autre versant dans la question de l’invisibilisation. C’est qu’à Sarlat, il y avait une rivière, la Cuze, qui traversait la ville et pour des raisons de salubrité, elle a été recouverte. J’ai retrouvé un spéléologue qui avait exploré la Cuze dans les années 1980, François Guichard. On a fait une mise en scène avec des mannequins habillés comme les spéléologues à l’époque, qu’on a placé à l’entrée d’une source située en face de l’Hôtel Plamon. C’est un geste pour signifier qu’on va aller explorer la mémoire invisible et souterraine du lieu.

À ce moment-là, je rentre également dans quelque chose de nouveau pour moi, c’est que je ne fais plus un seul projet en même temps. Le projet au Mexique avait déjà commencé, j’en reviens chamboulé, avec plein d’images que je ne regarde pas. Je laisse donc ça de côté, mais les outils que j’ai utilisés là-bas, je les utilise pendant ma résidence à Sarlat. Le scanner revient et la question des cartes aussi. Je plaque les processus de travail l’un sur l’autre. Là où j’étais bloqué avec le Mexique, la résidence de Sarlat m’aide à me débloquer quand je retourne en 2018 dans le désert mexicain. Après, il y a cette espèce de dialogue où quand tu as un projet satellite, finalement tu ne t’en rends pas compte, mais résoudre les problèmes d’un projet annexe te permet d’avoir les éléments pour résoudre la problématique de ton travail principal. Je trouve que c’est extrêmement sain.

Avec Sarlat je suis vraiment entré dans une autre forme. J’utilise la photographie et les images, mais avec une recherche assumée de plasticien et d’enquêteur visuel.

La photographie fait partie d’un vocabulaire.

Oui. Je trouve ça extrêmement intéressant aussi d’invisibiliser un élément de façon consciente pour laisser se révéler autre chose. On rentre dans des questions qui sont politiques et qui sont abordées par le Forensic Architecture ou par Trevor Paglen, notamment la question des « seuils de visibilité ».

Je reviens sur ce que vous disiez tout à l’heure sur le fait que le maire de Sarlat veut finalement faire l’acquisition des images et que pour boucler L’Inachevé, vous aimeriez bien que les archives de l’Arménie fassent l’acquisition de votre travail.

Dans le cas de l’Arménie, je voudrais faire une donation de l’ensemble des photographies de l’Inachevé. Je ne veux pas les vendre. Je n’ai pas encore compris pourquoi mais je mets en critique la question de la collection, de la conservation. C’est quelque chose qui me dégoûte un peu, qu’on n’accepte pas que les choses soient périssables, qu’on dépense énormément de moyens pour les conserver. Évidemment que je le comprends, il y a les chefs d’œuvre de la Renaissance, je veux dire c’est normal qu’on donne tout ce qu’on a pour les maintenir, mais ça dit quelque chose de notre rapport au monde, qui me hérisse un peu. Comme on n’est jamais à l’abri de ses propres contradictions, mon travail fait partie de plusieurs collections et c’est quelque chose que je souhaite.

C’est paradoxal.

C’est très paradoxal. Je finirais par comprendre pourquoi, mais je pense qu’il y a un geste aussi d’accepter qu’on fait mémoire, qu’on construit aussi soi-même le temps qu’on vit et finalement c’est une prise de parole et de position. Sans que ce soit une réflexion par rapport à la postérité ou de se donner de l’autorité, c’est se dire que c’est un léger contre-pouvoir, un petit grain de sable dans un rouage qui finalement appartient de moins en moins aux citoyens.

Vous parliez de postérité, mais très souvent les œuvres sont sanctuarisées au moment où les gens ne sont plus là.

De façon un peu cynique, si l’auteur n’est plus là, on peut s’approprier son travail de manière plus personnelle. Chacun peut y glisser le mode de lecture qu’il veut. Je pense qu’on respecte en général la volonté de l’auteur et il y a des conservateurs qui sont là pour ça, mais ça devient un objet, un ensemble autonome de celui qui l’a fait. À ce moment-là, en termes d’autorité ou de plasticité de la chose, on a plus de marge de manœuvre. C’est le problème, mais on y est tous confrontés. Je veux dire, ça ne nous appartient pas. Ça nous appartient à partir du moment où on le revendique, mais à partir du moment où on fait un travail, on a un désir aussi de le rendre public. Il faut accepter de se détacher, quitte à ce qu’il ne soit pas compris. C’est même encore mieux je pense, il faut que les gens se l’approprient. Moi, plus ça va et plus je m’approprie ce qu’il y a autour, notamment en termes d’images. Je n’ai pas l’impression de faire violence à qui que ce soit.

La dimension politique, moi je l’ai beaucoup ressentie dans votre projet Nul ne peut donner ce qu’il ne possède pas.

Oui. C’est un projet qu’on a fait avec Guillaume Chamahian, qui était une commande du Cnap sur le thème Flux, une société en mouvement. Macron venait de faire une déclaration à Ouagadougou pour dire que la France coloniale est une page qu’on veut tourner dans le nouveau récit national pour créer une rupture générationnelle. Ce travail était extrêmement intéressant parce qu’on a été une nouvelle fois confronté à l’impossibilité de représenter l’objet qui nous intéressait. Comment est-ce qu’on fait pour faire des images d’une restitution potentielle qui n’a pas encore eu lieu ? Pour appréhender cette question-là, on a décidé de faire l’acquisition d’un fétiche sur internet. Il n’a pas la même valeur patrimoniale que les pièces du Quai Branly car c’est un fétiche qui est daté des années 1960 mais peu importe, c’est le geste qui compte. Il s’agit d’une extraction du lieu où cet objet cérémoniel a une utilité, une valeur rituelle, symbolique, culturelle et sociale. On se retrouve avec ce fétiche et on essaie de se dépatouiller avec cette nouvelle responsabilité et immédiatement, on le ressent, ça nous pèse. Olivier Marbœuf a écrit un très bon texte là-dessus : Inventaire des objets d’embarras. C’est un geste un peu radical quand même. À partir de cet objet, on travaille sur tout ce qu’il y a avant la restitution. C’est l’authentification, la conservation et la restauration. C’est aussi la photogrammétrie, parce qu’il y a pas mal de penseurs qui ont évoqué l’idée de faire des copies. On a été voir l’état réel du savoir à cet endroit-là, en rencontrant Eloi Gattet, chercheur au CNRS, qui a développé des scanners en trois dimensions. Ce sont des boules photogrammétriques, on met l’objet au centre et on a une représentation virtuelle de l’objet. Eloi nous disait, et il sait de quoi il parle, qu’il est absolument impossible dans l’état actuel du savoir, d’imprimer une copie. Ça n’a aucun sens. La seule façon pour faire une copie aujourd’hui, c’est de faire appel à un copiste de génie. Il y a même eu cette idée de faire faire des copies à différents auteurs et ensuite de mélanger l’original avec les copies et de les dispatcher dans différents musées du monde, sans savoir qui a l’original et qui a la copie. On est à un endroit d’expérimentation sur des formes éthiques d’acceptabilité. Ce qui est intéressant, c’est de voir que le préalable à ces restitutions d’œuvres, c’est aussi, dans quelles conditions elles vont être accueillies en Afrique. On se rend compte que ce sont des conditions qui sont équivalentes à celles des musées européens. Ainsi, on veut bien rendre son patrimoine à l’Afrique, mais on veut qu’il soit préservé, qu’il fasse encore mémoire. On exporte notre relation à la mémoire, au patrimoine et la question muséale dans le pays destinataire de son propre objet de mémoire. On pourrait quasiment dire que c’est un acte colonial puisque finalement le vaisseau spatial musée, qui n’a pas forcément de sens là-bas, vient se poser dans ce pays.

En Afrique, comment est-ce perçu ?

Au Bénin, un des premiers pays à qui la France a rendu son patrimoine, il y a eu une exposition où tout le monde était absolument étonné devant la quantité de personnes qui venaient la voir. À la fois, c’était un événement symbolique mais il y avait un réel intérêt de la population.

J’aime bien le concept qu’a développé Kader Attia, celui de la réparation. Je pense que c’est déjà un premier pas vers la réparation, mais il ne faut pas s’y tromper non plus. On ne va pas résoudre la question coloniale en rendant les trophées coloniaux, ça ne doit pas s’arrêter là.

Dans ce projet il y a deux images qui m’interrogent, c’est Mercurio et la parabole.

Ce sont des dispositifs photogrammétriques expérimentaux dont je parlais, destinés aux conservateurs de musées ou à des gens qui travaillent dans des collections. Il n’y a qu’à appuyer sur un bouton et on a la numérisation en trois dimensions de l’objet. Dans mon travail, la question du laboratoire et de la science-fiction est presque toujours présente. Ces objets sont des métaphores de l’outil photographique et des gestes de découpe et de prélèvement fréquents chez les laborantins. Cela est porté à son paroxysme avec le projet au Mexique.

Pourquoi le Mexique ?

Je me suis rendu pour la première fois au Mexique en 2015 en allant rendre visite à des amis et le choc a été immédiat. J’y suis retourné en 2016 car j’étais intéressé par les pratiques chamaniques et les questions de terres sacrées. C’est en lien avec une sensibilité écologique qui traverse mon travail en général. Je suis donc invité à une cérémonie par le biais d’amis. Je me retrouve dans le centre du Mexique, à Real de Catorce, une cité qui a prospéré pendant la colonisation espagnole. Un endroit d’où l’on extrayait tellement d’argent qu’on frappait la monnaie espagnole directement sur place. Puis ce village a été abandonné. On me le décrit comme un endroit avec des mines fermées, des ruines coloniales et les Huichols qui viennent y faire des cérémonies autour de la naissance du feu et du Soleil, en consommant du peyotl, un cactus hallucinogène, très répandu et réputé pour être le plus puissant au monde. Il y a toute une littérature qui m’a toujours touché sur ces questions : Antonin Artaud, Henri Michaux, Aby Warburg, qui sont dans des logiques presque thérapeutiques, mais qui sont aussi artistes et qui viennent travailler avec les communautés de natifs américains. Il y a donc plein de raisons, plein de correspondances qui m’amènent à aller là-bas. J’ai eu la chance d’être invité à une cérémonie, qui a été un événement très impactant pour moi.

De là je décide de faire un projet. Je reviens en France avec quelques images et je commence à écrire un travail qui m’amène sur une autre problématique, celle du micro et du macro.

Pour accéder à ce village, on doit passer à travers les montagnes par un tunnel qui fait presque trois kilomètres de long. Quand tu en sors, tu as le désert à perte de vue, des cactus centenaires, une biodiversité absolument hallucinante et des petits tourbillons thermiques qui ramassent la poussière. On dirait un décor de film. Au centre de cette terre sacrée, il y a un train qui passe huit fois par jour, qui fait trois ou quatre kilomètres, qui sort des produits manufacturés et vivriers mexicains, et qui revient avec des frigos et des bagnoles américaines. Tu es dans un territoire monde qui a des limites définies. Le local et le global entrent en collision à cet endroit-là. J’ai eu envie de déplier cet objet et de comprendre les rapports au monde qu’il y a sur ce territoire. C’est là que commence l’enquête.

Ce qui est plus délicat, c’est ma légitimité à investiguer là-bas. Très vite viennent se poser des questions réflexives. Je me rends compte que bien qu’il y ait eu une mobilisation internationale en 2012 avec des activistes et des universitaires qui se sont battus pour bloquer des projets miniers, 75 % du territoire de Wirikuta, la terre sacrée, a été vendu à des concessions minières sur des baux de 100 ans. Là on ne parle même plus des petits tunnels de mines de la conquête espagnole, on parle de mines à ciel ouvert en plein désert. En 2012, il y a eu une mobilisation énorme qui a bloqué un peu la chose. Moi, j’arrive après ça et représenter la lutte à ce moment-là, cinq ans plus tard, ce n’est pas du tout la même chose. L’événement a eu lieu.

La question se pose : qu’est-ce que je vais représenter ou qu’est-ce qui est représentable ? La menace des mines plane, les Huichols viennent en pèlerinage deux ou trois fois par an pour ceux qui viennent le plus souvent et ensuite ils rentrent chez eux à 500 kilomètres. Quelle est cette terre sacrée ? Quelles sont les attaches de chacun des acteurs du territoire à cette terre sacrée ? Moi, finalement, comment est-ce que je le vis en y allant de plus en plus souvent, en passant des mois là-bas, sans connexion Internet, avec le téléphone qui marche une fois sur deux.

Je commence à essayer de comprendre ces rapports à la terre et ce qu’ils signifient en termes de visions du monde. Il y a d’abord le rapport des natifs qui viennent honorer une entité vivante, un lieu où naît leur monde et où tout objet, tout être vivant a une dimension sacrée avec laquelle ils viennent communiquer. Pour eux, ce lieu doit rester pur. Il y a d’ailleurs tout un rituel pour prélever d’une certaine manière, tout en s’en excusant. Tu coupes une branche d’une plante qui s’appelle la Gobernadora. Tu viens te laver avec et ensuite tu vas la mettre dans le feu cérémoniel pour enlever les choses viciées que tu ramènerais de l’extérieur. Mis à part le bois et la Gobernadora, il n’y a rien qui est jeté dans le feu. Les cendres sont pures. Il n’y a personne qui va s’amuser à jeter un mégot. Même le tabac est traditionnel comme l’ensemble des offrandes. On fume d’une certaine manière. Une fois que la cérémonie est finie, le lieu reste absolument intact. Ça, c’est déjà un premier niveau de réalité dans le rapport à cette terre.

Ensuite, il y a les rancheros ou les campesinos, qui sont des populations métisses de spiritualité chrétienne, qui vivent d’une agriculture extensive, c’est-à-dire raisonnée, avec une rotation de ce qu’on appelle la milpa : le maïs, les haricots et les calebasses, courgettes qui font une espèce de biotope comme en permaculture. Les trois se complètent. Ils vivent de l’élevage et ont un rapport de subsistance à cette terre.

Qui sont ces populations métisses ?

C’est un terme qu’on utilise au Mexique pour désigner un mélange entre des natifs et des populations espagnoles des temps coloniaux. Il y a eu une politique de discrimination et de classification du métissage par strates, qui emprunte au Code noir des États-Unis, avec le fameux adage : « Qui a une goutte de sang noir est noir ». C’est de là que viennent des termes comme mulâtre ou quarteron. Au Mexique, il y a eu aussi une systématisation du métissage et des degrés de métissage. Ces populations vivent de la terre, elles ont un impact environnemental qui reste faible. Elles vivent le lieu. Elles le vivent avec leur propre imaginaire, leur propre syncrétisme, entre le christianisme et des légendes locales, des questions d’apparitions, de boules de feu, c’est un autre narratif.

Le troisième ensemble, c’est un rapport à la terre comme lieu de profit. On vient prélever ce dont on a besoin sans le régénérer et ce sont des acteurs extérieurs. Je les appelle les extractivistes. Il y a l’exploitation minière, l’agriculture intensive et le tourisme.

Que représente le tourisme à l’échelle du lieu ?

C’est un lieu de plus en plus touristique. La mobilisation de 2012 a mis en lumière la richesse de cet endroit et elle attire aujourd’hui les adeptes de pratiques chamaniques, de quête de soi, de retour à la terre et d’éveil spirituel. De nombreuses personnes viennent pour participer à des cérémonies qui sont parfois payantes. Il y a tout un profit autour de ces questions de spiritualité. Ça va même au-delà des frontières. Il y a surtout énormément de cactus qui sont prélevés au point que le peyotl est aujourd’hui en voie d’extinction. Il faut entre 10 et 30 ans à un peyotl pour pousser. Les gens viennent parce qu’ils sont fascinés par la cosmogonie et tout le cérémoniel, ce qu’on appelle aussi la cosmovision Huichol. L’intérêt qu’ils leur portent est en train de les détruire.

C’est le revers de la lutte.

Oui. À San Miguel de Allende qui est un village proche où il y a énormément d’Américains, tu peux trouver des Huichols qui font des cérémonies où ils font payer 500 dollars à chaque participant. C’est pour cela que j’essaie de me placer du point de vue de la terre et de voir comment ces trois rapports la structurent et la façonnent. Je considère ces trois visions comme des versants de ma propre pensée. C’est-à-dire que je ne suis pas d’accord avec les trois, mais il faut les expérimenter. Tour à tour, je suis ce que je critique. C’est assez complexe parce que c’est facile de critiquer les touristes qui viennent, mais moi je fais pareil. Quelle est ma légitimité ? Quelle autorité je me donne pour juger de bonnes conduites et de mauvaises ? On me le reproche parfois. On me dit, c’est évident, il faut défendre la terre sacrée des Indiens et restreindre les autres usages. Oui, mais si on restreint les autres usages, qu’advient-il de ceux qui travaillent la terre ? Je ne peux pas dire qu’il y a une vie qui a plus de valeur qu’une autre. Ce sont des réalités extrêmement complexes. Je n’ai pas fait un pas de côté, je n’ai pas esquivé la problématique, mais j’ai essayé de me prêter à chacun des imaginaires et de créer un récit polyphonique où dialoguent différents rapports au monde, tout en me questionnant le rôle de l’image et de la caméra là-dedans.

On arrive donc dans une situation où je critique la présence des mines en ayant entre les mains un objet qui est un condensé de technologies et de minerais qu’on y extrait. C’est ce que Bruno Latour appelle la déréliction ou l’embarrassement. On se sent impuissant vis-à-vis de la question climatique même s’il faut bien commencer quelque part. Plutôt que de simplifier ou de prendre parti, ce qui serait un abus, je pense depuis ma position. Je décris des complexités que je fais apparaître avec mon langage visuel dans l’image et dans l’exposition, montrer une relation extrêmement technique au vivant qui vient au fur et à mesure s’effriter pour être sensible à ce que dégage cette terre et à la question du mysticisme. Mysticisme qui est réel là-bas. Tu es affecté quand tu vis plusieurs mois dans un village de 300 habitants avec des cactus de 300 ans.

Combien de temps avez-vous vécu sur place ?

J’ai passé entre un et trois mois sur place par an, pendant quatre ans. En 2021, j’étais au Mexique et j’ai traité tout le matériel que j’avais collecté. Une nouvelle fois, j’ai essayé de me réapproprier mes propres images. Le temps du projet fait aussi que tu mets à distance tes propres images et que tu te les appropries comme avec les archives à Sarlat. Ça devient des images métaphores. Des images où il y a pas mal de post-production parce que si je sens un potentiel dans une des images, mais que je ne le sens pas assez présent, j’ajoute ou j’enlève des informations dans l’image pour être au plus près de ce que je veux.

Vous avez finalement réinterprété vos propres images ?

Il y a plusieurs niveaux de lecture et de déconstruction de ma pratique. Je me détache d’un point de vue d’auteur qui passerait par la prise de vue et d’un rapport au territoire qui est déterminé par la caméra. En s’intéressant aux archives, à toutes les ressources visuelles qui sont présentes sur un lieu, on se rend compte qu’on est soi-même en train de créer une couche supplémentaire de la mémoire visuelle du lieu. Cette prise de conscience a eu lieu à partir du moment où j’ai fait le tour des images des explorateurs, des biologistes du XIXᵉ siècle, des livres d’anthropologie sur le pèlerinage et les mouvements hippies. Je trouvais plein de strates d’images dans le territoire qui décrivaient inlassablement les mêmes événements au fil du temps. C’était ma règle du jeu. Toutes les images du projet proviennent de l’intérieur de la terre sacrée. Il n’y a rien qui vient d’ailleurs. M’en rendre compte a été libérateur parce que j’ai réalisé que toutes les images peuvent dialoguer sur le même plan sans tenir compte de leurs époques. J’ai réalisé que je pouvais m’approprier ces images et me donner toutes les libertés que je voulais pour les transformer, pour évoquer l’actuel, voire même le futur, pour arriver au plus près d’une sensibilité et restituer une expérience vécue.

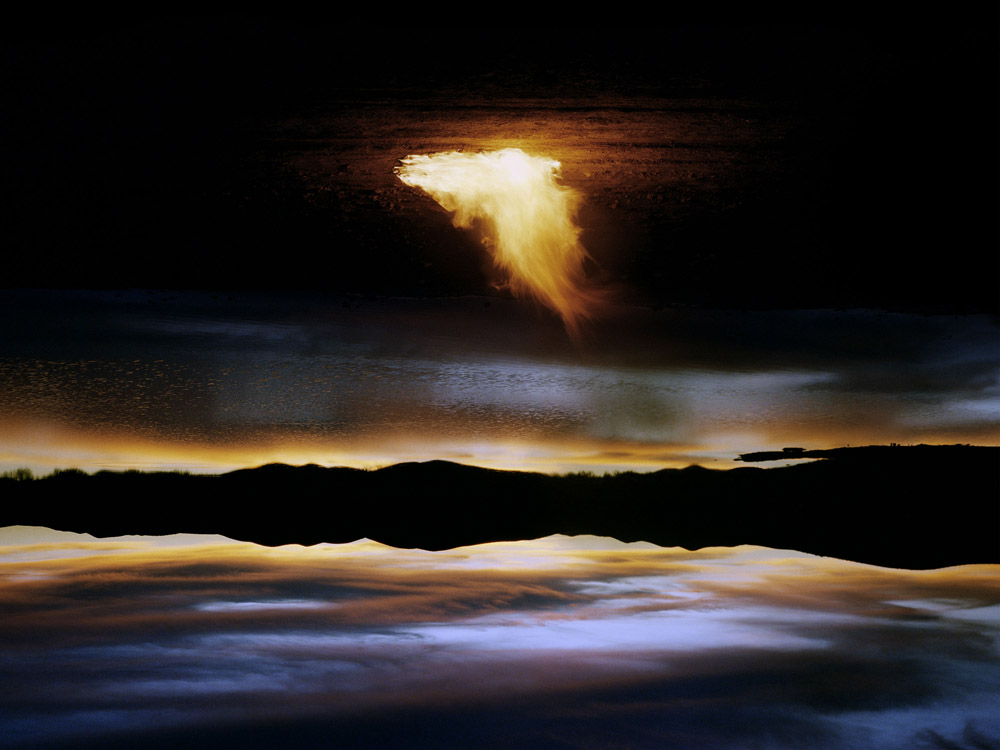

L’image du lac avec le « feu/soleil » est très forte.

L’image est juste retournée. Ce que je trouve absolument fascinant avec la fiction, c’est qu’avec simplement quelques agencements, on arrive à reconfigurer l’acceptable. Quand tu lis un roman de science-fiction, si on te dit qu’il y a une voiture qui est garée en haut du 72ᵉ étage et qu’elle est volante, tu ne te dis pas que ça n’a aucun sens. Tu te figures l’immeuble de 72 étages. Tu as une image mentale de la scène. Ce sont les éléments de langage que tu intègres. Ce potentiel-là est absolument fascinant. Tout le monde me le dit dans l’exposition à Arles : « Mais comment avez-vous fait pour le feu ? » La relation que le public a avec l’exposition, avec les autres images, fait qu’il met en doute ce qui d’habitude est parfaitement évident, ou l’inverse. En passant par un mélange de théorie et de récit, on peut réellement proposer une expérience. Il y a certains niveaux de résistance qui s’enlèvent parce qu’on n’est pas dans des représentations directes du réel, où on viendrait avoir des codes de lecture qui sont le fruit d’une éducation à l’image. On est face à des images dont on ne connaît pas trop le statut. Ce sont des images avec lesquelles j’ai voulu jouer aussi parce que je voulais prendre du plaisir à les faire. Je crois que ça se sent. Ce n’est pas pour autant que le travail devient léger ou que je ne comprends pas la gravité de la situation sur place, mais proposer une nouvelle fois un récit de la catastrophe en utilisant des formes de représentations directes de natifs qui sont en péril, ça me paraît être une approche politique, à mon niveau, qui me dérange.

Qui vous embarrasse.

Exactement. On y revient. Qui m’embarrasse dans le sens où ce sont des codes qui sont éculés et qui plutôt que d’apporter de l’engagement apportent de plus en plus de rejet. Ça ne veut pas dire qu’il faut réenchanter le monde, mais il faut proposer d’autres récits. En l’occurrence une anthropologie de soi : je suis étranger dans un lieu, je viens avec mes dispositifs et mes certitudes, je suis mis en échec dans ma capacité à représenter et ce que je mets en partage, c’est une expérience de déplacement de mon propre regard.

Finalement on n’est pas si loin de mes préoccupations initiales et de mes premiers projets. Ce dont je me suis rendu compte dans l’exposition, bien qu’il y ait des paysages, c’est que le désert n’est pas réellement représenté. Ce qui est au centre de ma recherche n’est pas totalement visible, mais on va le voir à travers tous ses satellites. Cette terre sacrée est tellement complexe que ses représentations en viennent à être contaminées ou à en proposer des reflets déformés. Ça vient travailler l’imaginaire à des endroits extrêmement personnels pour chacun, avec son propre univers symbolique. Je pense que ça vient du fait que j’ai proposé le mien et que c’est une invitation avec laquelle on peut dialoguer.

Votre approche est très respectueuse des gens et du lieu. Quand vous photographiez une cérémonie, c’est par un dispositif automatique.

C’est vrai, ce sont plus que des préoccupations. On en revient à Nemo Dat Quod Non Habet (nul ne peut rendre ce qu’il ne possède pas), qui est venu infuser la fin du projet mexicain dans l’idée de comment penser une pratique qui n’extrait et ne prélève pas ? Comment est-ce qu’on peut avoir une pratique éthique qui soit respectueuse de l’objet qu’on touche, et où on n’a plus besoin de ramener des trophées dans la maison mère ? Ça permet de développer une pratique qui est bouleversée par de nouvelles règles. Les pensées décoloniales et inclusives, nous permettent d’explorer des possibles qui offrent d’autres formes relationnelles. Il ne s’agit pas de les instrumentaliser, mais d’être à l’écoute à cet endroit-là, ça déplie un monde qu’on était incapable de voir avant que des acteurs luttent pour nous mettre en face de ces perspectives. C’est extrêmement excitant et ça passe par le concept de réciprocité. Par exemple, quand j’ai été invité à participer à une cérémonie qui rassemblait des Huichols et des membres de la paroisse locale pour défendre leurs ressources en eau, j’étais autorisé à faire des photos mais après deux coups de flashs, j’ai senti que je gênais un moment intime. Je ne voulais pas être cette personne. Puis, je voulais participer aussi. J’ai posé sur un poteau une caméra à infrarouge à déclenchement automatique, « un piège photographique ». Ça prend la forme d’un rouleau d’images de 4 mètres qui restitue une heure de la cérémonie et ça ressemble à une partition de musique. Tous les participants sont anonymisés et ça donne une image de l’énergie du moment, du flux et de la respiration de cet événement.

Je me rends compte aussi que l’ailleurs exotisé est, malgré les apparences, en train de mourir. On est dans une nouvelle réalité, dans une relation entre local et global. Le niveau de globalisation du monde est tel que les différences commencent à toutes se niveler et que les périls s’uniformisent. Notre-Dame des Landes, c’est une terre à défendre au même titre qu’une terre sacrée dans le désert du Mexique, même si les enjeux culturels, patrimoniaux, politiques et écologiques sont différents.

Les Huichols le disent eux-mêmes, ils sont des acteurs politiques et écologiques. Ils n’interdisent à personne de venir sur leur terre sacrée. Ils ne veulent pas que les rancheros partent. Ils disent que c’est un bien commun, qu’il faut le défendre contre des intérêts de personnes qui veulent prendre sans renouveler. Les médias mexicains leur enlèvent cette portée contemporaine et politique de leur propos, ils payent souvent de leurs vies la défense de leurs terres. Le Mexique est un des pays au monde où les activistes écologistes sont le plus tués, avec la Colombie. Quand tu lis les journaux mexicains sur les faits divers c’est effarant de voir que les deux populations les plus assassinées c’st les journalistes et les activistes écologistes. Olivier Marbœuf disait que finalement la colonisation peut se résumer à enlever la capacité d’être maître de son propre présent à un peuple. Je crois que ça passe aussi par parler à sa place, le représenter à sa place.

Vous me disiez que ce travail était un premier chapitre ?

Je repars d’ici septembre-octobre. Dans cette recherche, je vais m’intéresser une nouvelle fois à des questions de visibilité, d’invisibilité et finalement de communs. On entre encore dans une autre échelle, puisqu’il s’agit des constellations de satellites, de la privatisation du ciel et de la logique d’une extraction qui promet toujours un développement et une croissance infinie en s’appropriant les ressources terrestres pour les mettre en orbite, pour finalement fabriquer des besoins dont on sait qu’ils produisent plus de contamination que de solutions. Ça vient rencontrer un autre ensemble qui est celui de l’observation astronomique, de plus en plus polluée par l’artificialisation du ciel. Ce sont deux visions du monde qui se font face. L’observation astronomique représente un déplacement dans l’univers par des moyens « immobiles » et un coût écologique extrêmement faible. Elle vient s’appuyer sur des racines pré-coloniales, particulièrement au Mexique puisque les Mayas étaient un peuple d’astronomes, parmi d’autres, mais dans une tradition ininterrompue de savoir, en se tournant vers l’espace. D’un autre côté, on a l’espace qui, littéralement, commence à nous regarder. J’ai vu pour la première fois un train de satellites Starlink dans le Chiapas. Ils envoient les satellites par grappes de 60, pour un total de 42 000. J’ai eu l’impression de voir une étoile filante. Très vite j’ai compris que j’étais en train de voir une présence humaine dans le ciel qui se confond avec les étoiles. C’est un endroit que je veux aussi creuser sur la question de l’appropriation. Ça va être un autre défi sur la manière de représenter ça. Paradoxalement, je pourrais peut-être me retrouver finalement là où on m’attend le moins, à évoquer le corps alors que le corps est absent de mon travail. Ça va être une nouvelle source d’apprentissage, qui va se faire au fur et à mesure, au contact de mon sujet, et qui va sûrement m’emmener dans une nouvelle dimension !

![[ ENTRETIEN ]

Abed Abidat Le silence des images un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 lien dans la bio

Éditeur, photographe, animateur-éducateur, Abed Abidat a construit un parcours singulier où création et engagement social se rejoignent, et pour qui l’image, est à la fois un outil de transmission et un moyen d’expression. Du quartier des Aygalades à la création des @imagesplurielleseditions , sa trajectoire mêle travail social, projets artistiques et exploration des mémoires entre la France et l’Algérie. Une œuvre guidée par le désir de raconter des histoires et de laisser des traces.

📷 La rue Les enfants, Le Panier, Marseille (c) Abed Abidat](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)