Hélène David Du côté du corps

L’exposition Le cantique des moineaux propose dans l’espace urbain des Archives Départementales une traversée transdisciplinaire du lien homme-animal, entre documents d’archives, textes et photographies. Entretien avec la photographe Hélène David dont le travail récent continue d’explorer nos relations avec le vivant et redéfinit sa pratique documentaire.

Propos recueillis par Christophe Asso

Pouvez-vous nous expliquer la genèse du projet ?

Le point de départ est la rencontre avec l’auteur Aurélie Darbouret et l’ethnographe Philippe Somnolet. Aurélie est journaliste et autrice. Nous nous sommes rencontrées en reportage quand je travaillais encore pour la presse avant 2015. Pour la petite histoire, nous avons fait notre premier sujet à bord d’un sous-marin nucléaire. On a commencé fort ! (Rires) En immersion pendant une semaine. C’était une situation assez extrême que nous avons éprouvée toutes les deux. Nous avons ensuite collaboré sur plusieurs projets et à chaque fois c’était très dense. On a refait un embarquement pendant trois semaines sur le bateau qui forme les jeunes officiers de la Marine Nationale et un sujet sur les jeunes naturistes. Aurélie était aussi très concernée par les questions environnementales et sur ce travail documentaire autour du vivant. Comment accompagner aujourd’hui les changements de la société qui sont à l’œuvre ? Comment apporter un point de vue sensible ? On partageait toutes les deux cette envie. L’idée est venue de croiser nos regards, nos matières et de trouver une hybridité du texte, du son, et de l’image dans le projet.

J’ai rencontré Philippe car il fait partie du collectif item à Lyon que je connais bien. Philippe est photographe mais il a une formation d’ethnographie. Il a apporté un autre éclairage sur le projet en le mettant en perspective de manière plus large par rapport à la société. L’installation démarre d’ailleurs par un abécédaire de Philippe où il reprend un certain nombre de mots ou de termes qui sont apparus au fil du projet et qui sont un peu comme les piliers de la maison. Pour nous c’était vraiment une traversée des relations avec les animaux. L’installation a été conçue avec François Marcziniak, graphiste, pour ce long mur de 65 mètres qui fait face aux Archives Départementales. C’était une proposition de linéarité, qui s’accordait bien avec cette idée de dérouler le récit comme un volumen, dans laquelle on va inscrire des modulations, des rythmes et différents niveaux de lecture. Les Archives Départementales conservent essentiellement des documents papier. Donc cette culture du papier, du livre, du manuscrit, nous l’avions en tête. En plus l’architecture du mur est une assemblage de pierres de lave grise dont les formats peuvent aussi rappeler les documents papier.

Tous les trois nous avions envie d’explorer ces relations avec les non-humains et particulièrement d’interroger la figure de l’hybride, de ce qu’on appelle le thérianthrope. C’est une créature hybride qui intègre des attributs animaux. Cette figure est omniprésente dans l’histoire des représentations dès l’art pariétal et jusqu’à l’art contemporain. Il nous semblait que c’était signifiant. Que nous dit cette figure de notre relation avec ces bêtes ? Pourquoi est-elle aussi présente dans le temps et dans l’espace ? On la retrouve dans d’autres civilisations représentant des divinités, des créatures ou des monstres. Suite à notre recherche sur le thérianthrope nous avons fait une proposition aux Archives Départementales avec lesquelles je travaillais déjà depuis un certain nombre d’années. Ça nous semblait vraiment très intéressant de travailler sur une matière documentaire contemporaine mais aussi de la croiser avec une recherche à l’intérieur de l’institution. Une recherche dans le temps. C’était pour nous l’opportunité de plonger dans ce monde que nous ne connaissions pas ou très peu. Aurélie et moi avions déjà fait des recherches aux Archives Municipales de Grasse au cours d’une résidence. Ça nous avait donné le goût d’aller chercher les documents d’archives. Ces documents permettaient aussi d’aborder cette thématique de manière moins frontale et de la mettre en perspective dans le temps. Ces recherches ont été effectuées en collaboration avec l’équipe d’archivistes sous la direction d’Isabelle Langlade. Ils ont d’abord réalisé un thésaurus. Cinquante pages de références à la fois iconographiques et textuelles, avec par exemple des documents administratifs sur les abattoirs, sur les zoos et beaucoup d’illustrations liées à l’héraldique, avec des blasons dans lesquels j’ai puisé allègrement pour le projet.

Pourquoi cette orientation sur l’héraldique ?

Assez vite j’ai cherché au niveau iconographique des documents qui pouvaient dialoguer avec la photographie contemporaine en termes de sens mais aussi d’écriture. Tout l’enjeu du projet c’était de trouver une unité dans cette diversité de documents. Comment faire entonnoir ? Il faut imaginer la masse de documents auxquels nous avons eu accès. Dix-sept kilomètres d’archives, c’est absolument foisonnant et ça peut même être vertigineux ! Heureusement nous avions une idée assez intuitive et sensible de ce que nous voulions. Pour le Moyen-Âge, cet entonnoir s’est fait par le visuel, en ayant en tête les photographies que j’avais et surtout en cherchant cette idée de la part animale, qui est en nous et hors de nous. Ça éliminait un certain nombre de documents qui étaient trop réalistes ou descriptifs d’une situation. Les blasons ont d’abord été un coup de cœur esthétique et aussi pour le contenu. Cette dimension symbolique et identitaire de l’animal. Comment ces personnes ont quelque part souhaité s’associer aux vertus des animaux et en faire un marqueur d’identité, leur emblême. C’est vraiment très prégnant au Moyen-Âge. L’héraldique c’est la science qui étudie les armoiries et les codes du blason. Au XIIe, les armoiries étaient réservés aux chevaliers. Petit à petit le blason s’étend aux différentes corps de la société jusqu’aux commerçants, aux notaires, aux artisans. Dans notre proposition on trouve des blasons de comptables par exemple. C’est un langage passionnant parce que le visuel est constitué de couches superposées. Il faut que l’image soit efficace tout en renvoyant à l’univers symbolique de cette dernière partie du Moyen-Âge. C’est ce qui m’a intéressé. À partir du travail Noces ou les confins sauvages j’avais souhaité dans ma photographie être à la fois dans une dimension réaliste, documentaire et à la fois laisser une place au merveilleux, à l’invisible. Le blason pouvait apporter ça. Dans ce récit, dans ce déploiement d’images et de textes, il pouvait permettre ce surgissement de l’imaginaire. Ce projet a aussi été nourri par plusieurs œuvres. Le titre de l’exposition emprunte au long poème soufi d’Attâr, Le cantique des oiseaux. C’est un magnifique poème sur l’éveil du croyant, complexe à lire. Le souffle de ce poème m’a vraiment inspiré. C’est l’histoire de trente oiseaux menés par la huppe fasciée à travers sept vallées, un récit choral et initiatique de la quête du divin. C’est une spiritualité qui est entre transcendance et immanence. L’édition magnifique de Diane de Selliers m’a aussi accompagnée. Illustrée par des miniatures persanes, turques et indo-pakistanaises, c’est un long voyage pictural dans la peinture d’Islam en Orient dans laquelle il y a une grande stylisation du dessin et une utilisation des aplats colorés. Ce sont des illustrations où il n’y a pas d’ombre et où tout est très découpé, avec un grand sens de la couleur, comme chez les primitifs italiens : Giotto, Fra Angelico, qui m’ont aussi beaucoup inspiré pour ce projet. Comment utiliser la couleur ? Le monde animal est un monde vibrant, de sensation et de perception. Et je suis une coloriste !

Quelle est la signification des trois couleurs « Gueules, Argent, Sable » ?

C’est le magnifique langage de l’héraldique ! Il est propre à ce monde du blason où les couleurs sont désignées par d’autres termes. « Gueules » c’est rouge, « Argent » c’est blanc et « Sable » c’est noir. Il se trouve que ces trois couleurs sont celles qui supportent la narration des contes médiévaux et qui correspondent aussi aux premiers pigments de l’Histoire. L’art pariétal est aussi une référence très importante dans ce projet.

Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté le projet ?

Il faut avouer que ce projet a été une grosse traversée assez éprouvante. Le contexte sanitaire ne nous a pas aidé. Le projet a démarré il y a deux ans, au printemps 2019. Puis on a commencé les recherches dans les archives à l’automne et en même temps le travail sur le terrain. L’un a nourri l’autre d’ailleurs. Sur le terrain nous avons rencontré ce qu’on a nommé les intercesseurs, les personnes qui construisent des histoires fortes avec les bêtes : les éleveurs, les pêcheurs, les bergers. Des personnes qui étaient à même de nous faire traverser cette frontière entre le monde humain et non-humain. Qui pouvaient nous prendre par la main et nous convier dans cet univers des bêtes que nous ne connaissons pas forcément. Puis il y a eu le premier confinement qui a été un coup dur pour le projet puisqu’il a fallu tout arrêter et en même temps qui l’a enrichi. La Covid c’est quand même une zoonose qui a amenée des questions philosophiques, métaphysiques et scientifiques telles, qu’elle a nourri ce que nous étions en train de faire. Elle nous a aussi permis de prendre du recul et de légitimer encore plus notre démarche sensible. D’aller chercher cette continuité dans le vivant et puis surtout d’interroger notre capacité à renouveler notre imaginaire. Cette relation aux bêtes. Nous avons pu continuer à aller sur le terrain même pendant le confinement avec une autorisation des Archives. C’était assez étonnant de travailler dans ces conditions parce que les déplacements étaient très faciles ! (Rires) Et ça donnait une dimension d’autant plus précieuse à ce que nous vivions avec les gens sur le terrain. Au début du confinement j’étais à la maison comme tout le monde et un jour, deux rainettes se sont introduites dans mon patio. Il faut imaginer une rainette, c’est tout petit, ça fait un demi pouce ! Cette arrivée, c’était une météorite dans la maison après ces quatre semaines de confinement ! J’étais fasciné par ces deux petites êtres qui venaient me voir. C’était un haiku, le surgissement de la poésie, du merveilleux, de la créature dans un quotidien tout à fait ordinaire et qui dure. Dans ces conditions, un micro-événement peut devenir quelque chose d’absolument intense. Il se trouve que c’était une période où j’avais perdu une personne de mon entourage du Covid. C’était un hypnothérapeute avec qui j’avais fait plusieurs séances d’hypnose. Une expérience très intéressante qui m’avait ouvert des champs de perception. L’hypnose permet d’ouvrir des portes, d’accéder à ce qu’on appelle la conscience modifiée donc à des imaginaires auxquels on n’a pas forcément accès de manière consciente. J’ai adoré travailler avec lui. Son décès m’a beaucoup affecté. Et je ne l’ai su que bien après, ça a été complètement abstrait. Quand ces deux rainettes sont arrivées à la maison, je lisais un texte sur la métempsychose que j’avais trouvé dans le dictionnaire des symboles. J’avais déjà lu des choses sur d’autres cultures et comment elles appréhendent cette présence des animaux comme des êtres divins, des parents, des alter ego ou des êtres avec qui on peut nouer une sociabilité. Ce texte racontait que la métempsychose pour les Celtes c’est la transformation d’êtres divins en animaux sur terre pour venir causer aux humains. Quand j’ai vu ces rainettes je me suis dit c’est Joël en fait qui est là ! (Rires) Un ami historien m’a dit : « Fais attention avec ça, ça peut rendre fou » Ce n’est pas quelque chose auquel j’adhère complètement mais ça faisait le lien entre différents événements qu’il y avait autour de moi et ça ouvrait une autre perception de ces batraciens qui venaient à la maison. Quelque part ça me rapprochait aussi de certains peuples qui ont une conception du monde tout à fait différente de la nôtre et qui est respectable.

Vous avez également rencontré des thérapeutes.

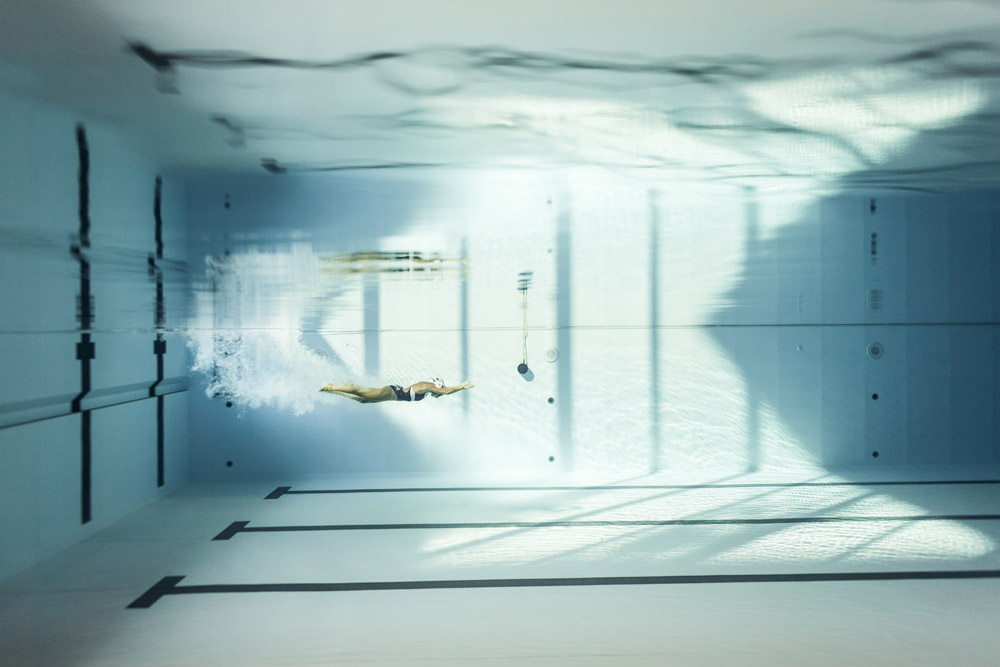

Dans l’exposition il y a une photographie d’un chien, un Braque de Weymar, en train de s’endormir et de quelqu’un qui lui tient la tête. Il y a également une autre image où l’on voit la tête d’un cheval et le corps d’une femme. On a le début d’un être hybride. Derrière ces deux images il y a un terrain documentaire et surtout la présence d’Elsa Nadd qui est ostéopathe équine et canine. C’est assez marrant parce que sur son téléphone portable elle a le nom de ses patients et pas des maîtres ! (Rires) En fait, l’ostéopathie chez les animaux domestiques ça marche aussi bien que pour nous. Ça m’a beaucoup intéressé parce que l’approche photographique de ce projet c’est justement d’être du côté du corps. On s’était mis d’accord avec Aurélie pour qu’elle soit plutôt du côté des humains pour recueillir leurs paroles et moi du côté des animaux, des bêtes, à leur hauteur. Rencontrer une soignante qui est dans un corps à corps avec les animaux, c’était l’opportunité de créer ces images-là. En plus ce qui est intéressant dans l’ostéopathie c’est que c’est une écoute très fine du corps au-delà de l’aspect thérapeutique il y a quelque chose pour les non initiés qui est très mystérieux. Sur le territoire du 13 qui est un territoire d’élevage et qui est très densément peuplé il y aussi la question des animaux domestiques mais également celle des espaces sauvages avec plusieurs parcs naturels, et le Parc National des Calanques. Il y a une présence des animaux dits sauvages. Nous avons essayé de circuler de manière assez subjective et de privilégier certaines rencontres. J’ai d’ailleurs tenu un carnet de notes pour rendre compte de ces rencontres. J’ai toujours fait ça car cela me permet d’alimenter une réflexion et de construire le travail documentaire à plusieurs niveaux. C’est la construction d’une écriture et des relations avec les personnes rencontrées, humaines et maintenant non-humaines. (Rires)

Quel est votre parcours ? Comment êtes-vous devenu photographe ?

Le début commence souvent avant nous ! (Rires) On hérite des générations précédentes. Je suis devenu photographe en faisant l’école Louis Lumière, de 1992 à 1994, et après en embarquant sur les bateaux. Mais disons que les conditions étaient en place pour aller vers ce médium. Un imaginaire du transport et du soin -père aviateur, frère marin, mère infirmière, -. Des ouvrages d’art et de peinture à la maison, pas de télévision. Ma mère et ma grand-mère étaient peintres mais des peintres contrariées c’est-à-dire qu’elles n’ont pas pu en faire leur activité principale. Il y a donc un héritage assez fort, avec tout ce que cela comporte aussi d’ambiguïtés ou de casseroles. J’accomplis quelque chose qu’elles auraient beaucoup aimé faire et ça m’accompagne. Je pense souvent à elles! Récemment il y a eu le dépôt du fonds d’acquisition aux Archives avec tout le travail sonore d’Aurélie, le texte de Philippe et 56 tirages photographiques. Les Archives c’est un lieu de fixité dans la cité, qui nous relie aux générations précédentes et à celles d’après, à travers les documents. C’est très important dans cette modernité où tout s’accélère. Ça crée un chemin qui me semble très précieux. On n’est plus dans le temps présent. Il y a une pensée qui nous dépasse et qui nous inscrit dans une histoire, en toute humilité. Chacun fait sa part. Ce geste-là d’aller déposer des tirages physiquement, j’y suis allée avec une pensée pour ma grand-mère. Ma mère est aussi très heureuse de cette passation. Je pense que j’ai grandi avec la possibilité d’être autorisée à faire ça. Ce qui peut-être compliqué pour certaines femmes artistes je pense. À un moment donné il y a un passage à l’acte de la création. Ça réveille quand même des choses en nous, pulsionnelles, violentes, pas toujours conciliables avec ce avec quoi les femmes ont été élevées jusqu’à peu. J’ai eu cette chance de pouvoir m’accomplir. Aussi parce que l’époque le permet. Je viens d’un bled à côté de Toulouse et quand je suis partie seule à Paris à 17 ans cela a choqué les amies de ma mère. Mais elle a tenu bon et je lui en sais gré ! Elle aussi a fait ce parcours d’émancipation de quitter sa famille et d’aller voir ailleurs comment ça se passe, de s’épanouir dans quelque chose de plus ample. Le fait de travailler avec les archives ça permet aussi de porter un regard là-dessus et sur son propre rapport au temps et aux générations précédentes. Franchement cette recherche dans les documents c’est moteur. Désormais j’ai envie de continuer à explorer ces écritures hybrides. J’ai découvert le plaisir des iconographes de tomber sur des pépites. Tu ouvres des boîtes et il y a des centaines de documents. Par exemple je suis tombée sur un album de photographies de courses hippiques au parc Borely de 1908 et il y avait tous ces petits tirages, des images faites à la chambre. Il faut imaginer le photographe. Il travaille à la chambre photographique donc il peut réaliser une seule prise de vue et il voit à l’envers. Il y a dans l’exposition cette photo en noir et blanc avec cet homme en haut de forme et redingote. Il saute à cheval en se tenant d’une seule main, la posture est impeccable, c’est Zorro ! La porosité, l’homme-animal, c’est ça qu’on est allé chercher avec Aurélie. Ce sont ces flashs, ces coups de cœur. À un moment donné les choses remontent en surface. C’est difficilement descriptible, c’est de l’ordre du ressenti mais c’est ce qui c’est passé.

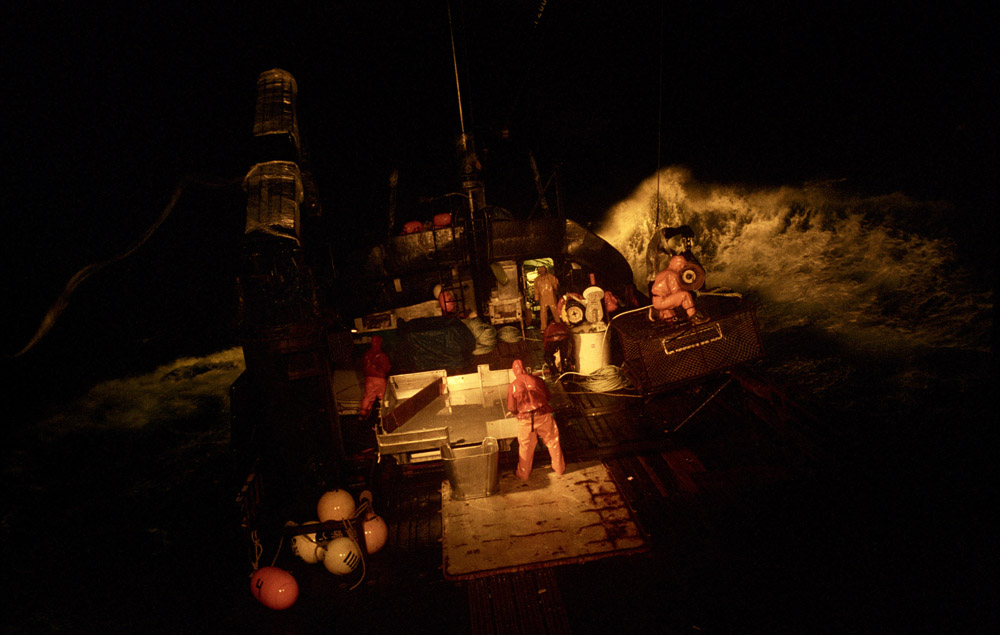

Pour revenir à mon parcours, après l’école Louis Lumière j’ai commencé à travailler pour la presse en 1994. Puis en 2000 j’ai lu Racleurs d’océans d’Anita Conti qui a été la première femme océanographe française, écrivaine magnifique et photographe dont les archives ont été reprises par l’agence VU’. Ce livre raconte ses embarquements sur les chalutiers morutiers dans les grands bancs Terre Neuve entre les années 30 et 50. Cette lecture a été fondamentale car j’éprouvais à la fois une curiosité pour ce monde-là d’un point de vue social mais aussi pour cet univers maritime de la haute mer, âpre et sauvage. Quand on quitte les terres il n’y a plus de repère de civilisation. Je me suis dit : « Anita Conti l’a fait dans les années 30, je vais y aller, ça devrait être possible ! » (Rires) J’avais déjà une appétence pour le milieu marin et notamment pour la Méditerranée. J’embarque donc en 2000 sur un chalutier semi-industriel pour deux marées consécutives. Ça a été mon baptême du feu. C’étaient des conditions absolument effroyables dans la région des îles Féroé en Atlantique Nord, entre l’Ecosse et l’Islande. J’y suis allée en octobre et comme ça ne m’a pas suffit, j’y suis retourné à Noël ! (Rires) Tous ces embarquements ont donné lieu à une série sur les marins de 2000 à 2015, avec l’envie de poursuivre ce travail documentaire à bord dans différentes marines.

Ça m’a permis de poser les bases d’une photographie où le corps est engagé. Sur un bateau ça se pose de manière très concrète. C’est la question de la distance, de la sécurité, de comment on se protège d’un paquet de mer qui vous tombe dessus. C’est surtout la question de la chorégraphie à bord, de comment on s’inscrit en tant que photographe dans cette chorégraphie, qui se déroule sur un bâtiment de pêche, qui va très vite, et qui peut être d’une grande brutalité. Après il y a aussi la question documentaire c’est-à-dire la construction de la relation. Quand tu es sur un bateau tu vis 24h sur 24 avec les personnes que tu photographies et eux ne t’attendent pas. Souvent sur les bateaux, de la marine marchande notamment, tu te prends une douche froide par le commandant parce qu’il n’a pas envie que tu sois là. Ça peut durer une semaine mais j’ai fait des embarquements d’un mois et demi. Cette question de l’engagement physique et relationnel m’a intéressé dès le début. Jusqu’où va t-on dans l’intime ? Comment on partage ces moments-là ? Cette relation ne ressemble à aucune autre. Le projet avec les animaux, étonnamment, est un des projets les plus sociaux que j’ai pu faire. J’ai rencontré beaucoup de gens qui étaient en situation précaire et notamment un homme que j’ai suivi pendant plusieurs semaines. Un jour, au mois d’octobre, il y avait une lumière merveilleuse, c’était un moment de grâce. C’était l’avant veille de la trêve hivernale pour l’expulsion des logements. Le lendemain je l’appelle sur son portable et je tombe sur le service de réanimation de l’hôpital de la Timone. N’étant pas de la famille je n’ai pas pu savoir comment il allait. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé, s’il était mort. En fait il a été expulsé de chez lui et il a fait une tentative de suicide. J’ai pu le voir une fois qu’il est sorti de réanimation. Là une fois de plus ça fait réfléchir. Ces gens rentrent dans nos vies et on rentre dans la leur. Il faut en être conscient. J’avais demandé une fois à Jacques Windenberger, qui a soixante ans de photographie derrière lui, comment il faisait pour se séparer des gens qu’il avait photographiés. Il m’a répondu : « Je fais une fête ! » Je ne pense pas qu’on en sorte complètement indemne. Après ce n’est pas forcément présent dans les photographies, c’est de l’ordre de l’expérience. Pendant dix ans, de 2003 à 2013 j’ai donc travaillé pour la presse et plutôt à l’international dans des régions froides et maritimes.

Après, en m’installant à Marseille, j’ai souhaité travailler sur des sujets plus personnels. J’avais une relation familière avec les calanques. J’y ai passé une partie de mon enfance. Mes grands-parents étaient marseillais. Ils habitaient Mazargues et tous les étés au mois d’août nous allions à Marseille. C’était le milieu des années 70, on roulait en Ami 8 sans ceinture de sécurité, les parents fumaient dans la bagnole, et en arrivant vers Fos, ça sentait l’œuf pourri. Et puis il y avait cette lumière, si blanche, en venant du Sud-Ouest où j’ai grandi. Après une visite chez mes grands-parents, nous passions un mois à la calanque de Morgiou à plonger et gratter des arapèdes. Bien plus tard, en 1991, étudiante à Paris, j’entends à la radio la découverte de la grotte Cosquer au cap Morgiou. J’étais sidérée, si proche de l’endroit où j’avais appris à nager, il y avait cette merveille sous l’eau, peuplée de dessins d’animaux… 40 ans plus tard, j’ai fait un livre intime à partir des calanques, peut-être en exhumant toutes ces sensations de l’enfance, quelque chose de l’ordre de l’infra verbal, de primitif. Quand j’ai fait mon travail documentaire à Morgiou en 2015, Esprit des calanques, je regardais les gens vivre au quotidien, simplement, se nourrir de choses très locales qu’ils avaient pêché, cueilli. Ça m’a vraiment rappelé ce que j’avais vu à Shishmaref dans l’Arctique où j’ai séjourné pour le projet Réfugiés climatiques. C’est ce que l’anthropologue britannique Tim Ingold appelle la poétique de l’habiter. C’est exactement ça, comment se construire en tant qu’être avec cet environnement premier, les plantes, les pierres, la mer, les animaux, les astres…. Cette poétique de l’habiter je l’ai retrouvée dans les calanques, aux portes d’une métropole. Alors maintenant c’est un peu moins le cas par ce qu’il y a un tel afflux, et du business. C’est complexe, il y a une pression très forte sur ces milieux et sur les gens qui y vivent. C’est aussi une voie qui me semble très intéressante par rapport à ce qu’on est en train de vivre avec les grands bouleversements écologiques et cette rupture avec le reste du vivant.

Quelle est la place de la question écologique dans votre travail ?

Dès le début ce qui m’a animé c’est d’aborder la question des individus au sein du documentaire comme des êtres reliés à quelque chose de moins anthropisé. En mer c’est tout à fait le cas. Il y a une dimension métaphysique dans la pleine mer qui est très forte. Et même pour tous les sujets presse sur lesquels j’ai travaillés, ce qui m’a animé c’est d’aller dans les confins sauvages, ces lieux où il est encore possible de tricoter ces relations et cette poétique. Ces lieux cela peut-être aussi le parc du 26e centenaire à deux pas de l’autoroute A50, où des femmes, des coqs et des poules tricotent ensemble. Mais comment éviter les nunucheries, les tentations d’idéalisation? Il y a une personne qui en parle très bien, c’est l’anthropologue Nastassja Martin avec son ouvrage Les âmes sauvages. Elle a aussi travaillé en Alaska et elle explique très justement la manière dont les Gwich’In, dans cette crise, s’inscrivent dans un mode de vie, un être au monde dynamique, une métamorphose et font face à des visions schématiques, avec d’un côté, celles des conservateurs de la nature qui voudraient sanctuariser, et d’un autre côté celles des gens qui exploitent les ressources. Le terme « écologie » je ne m’y reconnais pas complètement. Peut-être dans le sens de « comment habiter la maison ». Mais je n’ai pas de morale à porter là-dessus. Pour moi le documentaire c’est aller du côté du réel, qui peut parfois grincer. Parler de la part animale c’est aussi parler de nos pulsions et de notre relation au monde et ça va de la grâce jusqu’à l’effroi. Les animaux nous fascinent. On a envie d’acquérir leurs attributs. On peut vivre avec, parfois pour, et en même temps on va aussi les démembrer, les manger, les exploiter. Donc je dirais peut-être une écologie sensible à ce moment-là, mais du côté du réel et de la création. Et de l’ambivalence. Il y a une notion dont parlent certains courants philosophiques de l’écologie, c’est la vulnérabilité. C’est une notion que la philosophe Corine Pelluchon a développé dans son ouvrage Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, Les hommes, les animaux, la nature. Elle propose une éthique , une responsabilité, une autre organisation politique à partir de cette notion. Cette approche est en filigrane de certains de mes travaux notamment Noces ou les confins sauvages. La crise sanitaire a quand même révélé la fragilité ou en tout cas mis à nu les systèmes qu’on a mis en place. Si il y a une posture politique à adopter, je serais du côté du corps. C’est déjà une attention. On vit dans un monde où le numérique prend de plus en plus de place, un monde de dématérialisation. Je suis du côté du corps, de la chair, de l’incarnation, des objets et de la physicalité.

Quels sont vos projets ?

Je souhaite poursuivre cette recherche sur la part animale, en la reliant à une dimension plus large, notamment au monde céleste. Revisiter le « templum » des Augures romains, ce carré tracé dans le ciel dans lequel on observait le vol des oiseaux et l’activité nébuleuse pour prédire l’avenir de la cité. Ce templum, dont vient le terme «contempler», c’est un cadre photographique ! Une discussion est en cours avec Céline Pévrier des éditions sun/sun pour donner une suite éditoriale à cette recherche. Il y a aussi un projet important, c’est la suite de MARINS. Au cours des reportages réalisés entre 2000 et 2015 j’ai rencontré le journaliste et poète Donatien Garnier. Nous avons en cours un projet de danse contemporaine que l’on mène avec le chorégraphe Gaël Domenger. J’ai eu la chance de participer à des projets en tant que danseuse amateur pour MP2013 et ça m’a ouvert à la danse contemporaine. Océaniques Anonymes, c’est un projet de spectacle qui a fait l’objet d’une résidence à Porto l’an dernier avec une compagnie portugaise et qui va exhumer la mémoire de ce vécu avec les marins et de ces embarquements. Donatien et moi sommes aussi sur scène, et remettons en jeu nos pratiques. Donatien fait des lectures de texte et je circule, photographie les danseurs et le reste, qui s’affichent en direct sur un grand écran . Gaël tenait à ce que le geste photographique soit intégré dans la chorégraphie. On peut imaginer en quoi ça remet en jeu la pratique. Tout est compressé. Il n’y a pas de temps de recherche, d’editing. C’est du live avec tout le risque que ça comporte. Ça s’apparente à de la performance. C’est l’expérience qui se rapproche le plus de ce que j’ai vécu à bord des bateaux, avec le partage d’un plateau avec ces danseurs. Comment trouver sa place ? La finalité étant de proposer une expérience au spectateur. Quelque part, je joue un rôle de médiateur. Je considère ce projet comme s’intégrant complètement dans ma pratique. Je n’y vois au final qu’une seule activité. Après on y met les étiquettes qu’on veut. C’est depuis 2015 que j’assume l’idée d’être ce qu’on appelle artiste intervenant et de travailler jusqu’au bout des objets. D’accompagner la conception et de remettre la question de la forme au-dessus. Après, le substrat, l’espèce de magma fertile qui nous anime, c’est le même. Pour le reste c’est un changement d’écriture, de statut social et puis de manière d’intervenir dans la société. Je trouve que ça a beaucoup de sens de s’investir sur un territoire et de développer des projets en lien avec les habitants et les institutions.

À ce propos quelle a été la dimension participative du projet ?

Cela rejoint l’idée de s’engager sur un territoire et les ateliers font complètement partie de cette démarche. Dès le début avec Aurélie et Philippe on voulait que ce projet soit participatif. On avait avec Aurélie fait la résidence Mission dans le pays de Grasse ce qui nous avait permis de tester des ateliers. En tout on avait fait 420 heures d’ateliers ce qui est énorme ! (Rires) C’est un investissement sur le territoire qui est très fort et très formateur. On a conçu les ateliers avec Chloé Lesschaeve chargée de la relation au public au sein des Archives Départementales. L’idée c’était d’être dans une proposition de récit participatif, qu’il y ait différentes voix qui viennent s’agréger autour de cette relation aux animaux. À titre d’exemple, on a travaillé avec la chorégraphe allemande Natalie Hofmann sur la question de la métamorphose avec une classe de CE1-CE2 de l’école de la Sauvagine. On est parti de documents d’archives qu’on a montré aux enfants. Ils ont même réalisé leur propre blason ce qui leur a permis d’intégrer tous ces matériaux. Puis petit à petit, on les a accompagnés dans cette métamorphose. Quel animal ont-ils envie d’être ? Comment cet animal se déplace, mange, dort ? Tout ça pour les inviter dans l’espace public et notamment dans l’espace de l’école, revisiter leur quotidien avec ce nouveau corps animal. J’ai photographié toute cette démarche, tout ce voyage dans ce corps animal. Les enfants ne pouvaient pas faire les deux, être dedans et être dehors. Ça a quand même été compliqué à cause du Covid avec beaucoup d’annulations et de reports. On a finalement pu clore en janvier et il s’est passé quelque chose d’incroyable quand on est revenu en classe en fin d’après-midi. Tout le monde s’est applaudi ! Les enfants étaient tous très heureux de cette liberté de mouvement, de cette nouvelle corporéité. Dans l’installation il y a aussi des extraits des ateliers d’écriture qu’a menés Aurélie auprès des personnes de la Maison du Bel Âge Longchamp. Beaucoup vivent avec des animaux et ce sont des récits intimes. Ça permettait d’aborder la relation aux animaux domestiques qui est un pilier !

« Le cantique des moineaux, paroles humaines, figures animales », Hélène David, Aurélie Darbouret, Philippe Somnolet, du 13 mars au 9 octobre 2021, rue Peyssonnel, Archives Départementales des Bouches-du-Rhône.

Plus d’informations sur Hélène David

![[ ENTRETIEN ]

Abed Abidat Le silence des images un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 lien dans la bio

Éditeur, photographe, animateur-éducateur, Abed Abidat a construit un parcours singulier où création et engagement social se rejoignent, et pour qui l’image, est à la fois un outil de transmission et un moyen d’expression. Du quartier des Aygalades à la création des @imagesplurielleseditions , sa trajectoire mêle travail social, projets artistiques et exploration des mémoires entre la France et l’Algérie. Une œuvre guidée par le désir de raconter des histoires et de laisser des traces.

📷 La rue Les enfants, Le Panier, Marseille (c) Abed Abidat](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)