Soraya Amrane L'image manquante

Depuis 30 ans, Soraya Amrane œuvre pour les photographes et la photographie. Désormais à la tête de Zoème, lieu d’expérimentation à la fois librairie, galerie et maison d’édition, elle mène de nombreux projets dans la continuité de ses activités à la Passerelle et à l’Atelier De Visu, dans le quartier du Cours Julien auquel elle est profondément attachée.

Propos recueillis par Christophe Asso

Comment vous est venue votre intérêt pour la photographie ?

Pour cela il faut revenir à l’image manquante et à comment la photographie est entrée dans ma vie. J’étais une enfant qui dessinait beaucoup et je me suis intéressée à la photo simplement parce que mon grand-frère avait acheté un petit Instamatic qu’il m’a prêté. C’était en 1971. J’avais 10 ans. Ça a été une découverte. J’ai commencé à photographier avec cet Instamatic, avec comme seuls réglages possibles, les symboles « infini », « nuages », « soleil », et à négocier avec ma mère pour avoir du film. Ça a été une révélation pour moi. Régulièrement, on partait voir mon grand-père que j’adorais et qui habitait en Kabylie. Cette année-là, j’ai négocié avec ma mère pour partir avec au moins deux films parce que je voulais absolument photographier mon grand-père. Il existait une image de mon grand-père, une photo faite à Marseille au début du siècle dernier sur la Canebière par un photographe de rue. C’était la seule image que j’avais de lui, c’était important d’en faire d’autres. Je pars donc en vacances, et je photographie mon grand-père à l’intérieur de sa maison. C’était une maison traditionnelle, en pierre et sans lumière. Malgré ça, je m’obstine, je fais des images parce que je n’avais pas le moyen de régler mon Instamatic. Je le photographie aussi dans la cour, le jardin. Je fais toute une pellicule avec lui et l’autre pellicule était destiné à d’autres sujets, mes cousins, les jardins, les oliviers, les figuiers, la montagne. On rentre en France et je dépose à la presse mes pellicules. À l’époque c’était là qu’on pouvait développer. Je vais chercher les tirages, la deuxième pellicule avec les oliviers et les figuiers a fonctionné mais sur la première, consacrée à mon grand-père, il n’y a rien. Je n’avais pas bien enclenché le film. Ça a été un gros drame, car deux mois plus tard, mon grand-père mourait. C’est le traumatisme de cette image manquante de mon grand-père. C’est là que j’ai décidé que, soit je deviendrai photographe, soit je travaillerai dans la photo. En tout cas, c’était quelque chose qui me touchait au plus haut point. Pour moi, la photographie a toujours été associée à l’histoire et à cette image manquante. C’est là que j’ai compris que l’image sert à fixer une mémoire et que finalement, chaque image ce sont des morts. C’étaient mes réflexions d’adolescente. Et puis, le deuxième choc que j’ai eu, c’est quand j’ai découvert le travail d’Hervé Guibert. J’avais 17-18 ans. C’est exactement ce qui m’intéressait. Il a photographié ses amis, ses proches, de manière intime. Ce n’était pas de la photographie documentaire, de reportage. C’était juste la vie. J’avais à cette époque-là, acheté un petit Minolta manuel et j’ai commencé à faire des images en m’inspirant de son travail.

Il y avait Bernard Plossu aussi avec sa série sur le Mexique. Ensuite, ma vie a pris des tournures que je ne soupçonnais pas. À 19 ans je suis partie vivre en Algérie pendant deux ans avec mon copain pour faire des images. Quand je suis rentrée à Marseille, des évènements m’ont amené sur d’autres choses. Je me suis mariée, j’ai eu des enfants, une vie de famille. Avoir une vie d’artiste c’était compliqué. Souvent les femmes abandonnent, c’est difficile de gérer une carrière et une vie de famille. Comment j’ai décidé des années plus tard de me mettre à la photographie en tant que galeriste et pas en tant qu’artiste ? C’est la rencontre avec Antoine d’Agata.

Il y a d’abord eu un lieu collectif.

Le premier lieu collectif, c’était La Passerelle, dans les années 1985-87. C’était l’ancienne Poste du quartier qu’on a du complètement transformée, en un an et demi de travaux. Nous étions quatre structures. Le but du collectif, c’était de mutualiser les moyens, les frais, les idées, les désirs et les pertes aussi. On était prêt à perdre ensemble, mais aussi à réussir ensemble et transformer le quartier. Ça a été plutôt une réussite. C’était l’idée d’ouvrir un lieu collectif dans le quartier du Cours Julien à Marseille, un quartier plus ou moins abandonné par la municipalité à l’époque, assez triste mais avec tout de même des lieux bien sympas, où tu pouvais sortir pour pas trop cher. Un quartier d’artistes sans moyen. Chacun de nous avait une activité commerciale : un café restaurant, une librairie de bandes dessinées, une agence de voyage, et un bouquiniste spécialisé dans les mangas. Ce qui nous permettait d’investir financièrement et en temps pour une exposition, une signature-rencontre, un happening, une conférence… Tout ce qui pouvait provoquer débat. On avait une petite salle de cinéma qu’on avait installée avec un projecteur pour le 16mm, très peu de sièges, dont s’occupait l’association Polly Maggoo. Les séances étaient à un tarif dérisoire. Le lieu était aussi fréquenté par les artistes et c’est là que j’ai commencé à proposer des expositions avec l’accord du collectif. Je n’avais plus l’objectif de devenir artiste. Travailler avec eux est devenu mon quotidien. Quand l’ENSP d’Arles a ouvert, je devais avoir 30 ans. J’avais déjà un enfant, une vie, un crédit sur le dos. Et c’est là que j’ai rencontré Antoine, qui était l’ami d’une amie et l’idée est venue, à travers des discussions, d’ouvrir un lieu photo. Nous avons ouvert l’Atelier De Visu en 1998. On a démarré avec zéro centime. Nous étions tous les deux sans moyens. On s’est fait aider par une association avec laquelle nous avons partagé les bureaux pendant quelques mois. On a passé plusieurs mois à rénover le lieu de résidence, la galerie, à mettre de la lumière, mais avec pas grand chose. Je ne sais plus comment on s’est débrouillé. On avait des planches et des tréteaux qui faisaient office de bureau, et des chaises qu’on nous avait données. C’était vraiment précaire. On ne voulait pas forcément en faire un lieu de monstration, on voulait surtout en faire une maison.

Vous parlez d’une maison de la photographie.

C’était l’idée, les photographes sont souvent seuls face à leurs images. On voulait un lieu où les photographes pouvaient venir trouver un conseil, un retour sur leurs images, faire des réunions de travail avec nous, et pourquoi pas à l’issue de ça, faire une exposition. On voulait aussi faire venir des artistes en résidence pour permettre d’avoir d’autres regards sur notre ville.

Vous aviez déjà des connexions avec le milieu de la photo ?

Antoine avait des connexions et j’en avais quelques-unes. C’est comme ça qu’on a contacté Bernard Descamps : » On te prête une chambre. Il y a une cuisine, une salle de bain et une terrasse. C’est plutôt chouette, mais on ne paye ni train, ni per diem. Si jamais tu as une exposition à nous prêter ? « Bernard Descamps a dit : » C’est très bien, j’ai une exposition toute encadrée et je paye mon train, pas de problème. « On a accroché avec Bernard et il est resté en résidence quinze jours. La même année, on exposait Geoffroy Mathieu, qui sortait à peine de l’ENSP.

Vous parlez de Christian Caujolle aussi ?

Christian a vraiment été d’un grand soutien. Antoine lui a parlé du lieu qu’on venait d’ouvrir et du fait qu’on n’avait pas de moyens. Christian lui a dit : » Je vais bien évidemment vous aider comme je peux. On peut vous prêter des expositions sans problème. « (NDLR : Christian Caujolle était alors le directeur artistique de la galerie VU’)

Comment a été accueilli l’Atelier De Visu par les collectivités ?

Les tutelles ne voyaient pas l’intérêt de faire un lieu de photographie à Marseille. Pour elles, il y avait Arles qui existait, donc Marseille n’avait pas besoin de lieu. Ça n’a pas été facile mais je suis quand même arrivé à les convaincre. La Drac a été une des premières tutelles à nous financer. Jacqueline Blanc avait un reste de budget annuel, 1 500 francs, et avec on a fait trois résidences. On a invité trois artistes dont Lara Baladi, une photographe égyptienne et Fabio Sgroi, un photographe sicilien. L’année d’après, les tutelles ont suivi, pas assez, mais nous avons fait une programmation qui tenait la route. On a exposé Richard Dumas, Michael Ackerman, Denis Dailleux, Morten Andersen, Christophe Bourguedieu, Anders Petersen, le collectif Tendance Floue, Mathieu Pernod, Arja Hyytiäinen, André Mérian, Pascal Grimaud, etc… Il y avait quand-même des noms qui commençaient à venir. J’avais contacté Dolorès Marat suite à la vue d’une image publiée dans un calendrier édité par Tendance floue. Une image en bichromie, dorée et noire, d’une femme dans une rue déserte la nuit. Je ne connaissais pas le reste de son travail, je l’ai appelé pour l’inviter. Elle m’a dit : » Oui, je peux venir faire une exposition, je sais que vous n’avez pas d’argent, mais ce n’est pas un problème. « On est devenues copines. Tout se passait comme ça. Puis on a développé des résidences. Je crois qu’on était un des premiers lieux à le faire. La Ville de Marseille et la Région ont commencé à financer un peu plus. Le Département, qui ouvrait un service pour l’art contemporain tenu par Véronique Traquandi, a alors commencé à nous soutenir.

Comment faisiez-vous au niveau de l’organisation pour gérer le lieu ?

C’était ouvert du mardi au samedi. À l’époque, il y avait la possibilité de créer des emplois jeunes et Colette Barles, qui sortait de l’ENSP, est devenue ma collaboratrice pendant trois ans. Ensuite, Charlotte Devanz, elle aussi ancienne élève de l’ENSP, est restée trois ans. Par la suite, j’ai aussi embauché du personnel, souvent des artistes, pour la régie et la résidence. Mais pour avoir une part d’autofinancement, car c’était compliqué financièrement, j’ai commencé à louer à d’autres structures culturelles, comme le Théâtre de la Criée, Actoral et l’Opéra de Marseille. J’ai dû faire des embauches pour la facturation, le ménage, l’accueil et le départ des résidents. Il y avait six chambres. C’était du boulot en plus que j’ai dû d’abord faire pendant longtemps avec Charlotte, mais après, on n’y arrivait plus. On ne pouvait plus gérer la programmation, plus la résidence, plus le reste. À cette époque-là, j’hébergeais aussi Labomatic, qui était un labo couleur argentique monté par Geoffroy Mathieu et Charlotte Devanz. Petit à petit, d’année en année, ça devenait vraiment une grosse machine. C’était devenu un lieu incontournable. C’était un lieu de vie et de travail où les photographes passaient régulièrement. Par la suite on a développé des workshops avec entre autres Klavdij Sluban, Richard Dumas, Engström et Charles Fréger.

Et puis, un jour, je me suis rendu compte que 90% de mon temps était consacré à l’administration, à la recherche de financements, à la gestion du personnel et du budget. De fait, le temps avec les artistes se réduisait comme peau de chagrin. Les financements n’ont jamais été à la hauteur de nos besoins. Je me suis épuisée et j’ai décidé de fermer. C’est plus d’une centaine de photographes qui sont passés à l’Atelier de Visu, soit pour une exposition, un workshop ou une résidence. On a aussi fait l’année de fermeture, une exposition collective à la Bibliothèque Départementale, Marseille vue par 100 photographes. En novembre 2013, le dernier jour du workshop avec Klavdij Sluban, on a fait une grosse fête et une projection du travail des stagiaires. Le lendemain, l’Atelier de Visu fermait. Véronique Traquandi m’a alors convaincu de poursuivre en accompagnant les photographes de la région même sans avoir de lieu. La Drac aussi. J’ai remonté une association que j’ai appelée – à suivre –. Je voulais faire uniquement du commissariat d’exposition et de l’accompagnement de photographes. Le premier projet a été l’exposition de Pascal Grimaud pour le Frac, en 2014.

Cela a-t-il réenclenché quelque chose ?

Il y avait des photographes que j’accompagnais, que je ne pouvais pas abandonner comme ça. Ce n’était rien en rapport avec la masse de travail que j’avais à De Visu. J’aidais aussi certains artistes à monter des dossiers pour la Drac ou le Cnap, ce que je faisais déjà au préalable. Je reprenais goût au travail de galeriste. Puis la nécessité d’avoir un espace pour travailler s’est fait ressentir car les artistes n’avaient pas toujours d’atelier. On a su qu’un local fermé depuis des années était disponible. C’était le local du Vidéodrome, rue Vian, le premier lieu de location de films d’art et d’essai à Marseille, qui est resté ouvert pendant 14 ans et qui continue sur le Cours Julien avec une salle de cinéma. C’était plus grand que prévu. Ça faisait un grand bureau ! Et le projet de bureau est redevenu collectif et c’est devenu Zoème. On a ouvert en octobre 2017. Mon compagnon, Rafaèl Garido, est dans la poésie. On a décidé de faire les deux choses qui marchent le moins, la poésie et la photographie, avec l’idée de croiser les publics.

Les deux s’enrichissent mutuellement.

Oui. On souhaitait faire un espace d’exposition mais avec un espace librairie très spécialisé, photographie et poésie On a donc commencé à contacter des éditeurs de poésie et de photographie pour proposer des mises en dépôt. Nous n’avions pas les moyens d’acheter un stock, et c’est encore le cas aujourd’hui. Évidemment, quand on a ouvert Zoème, j’ai relancé les demandes auprès des tutelles pour avoir leur soutien en précisant notre projet, c’est-à-dire un lieu dédié à la parole, au débat autour de la photographie, à la promotion des maisons d’édition, avec une programmation photo. Aujourd’hui, nous sommes dans une échelle différente, mais qui me satisfait. J’ai aussi retrouvé le goût de travailler avec les artistes. Je continue à accompagner les photographes.

Vous éditez également des ouvrages de photographie et de poésie. L’édition c’est quelque chose qui a commencé à l’époque de l’Atelier De Visu ?

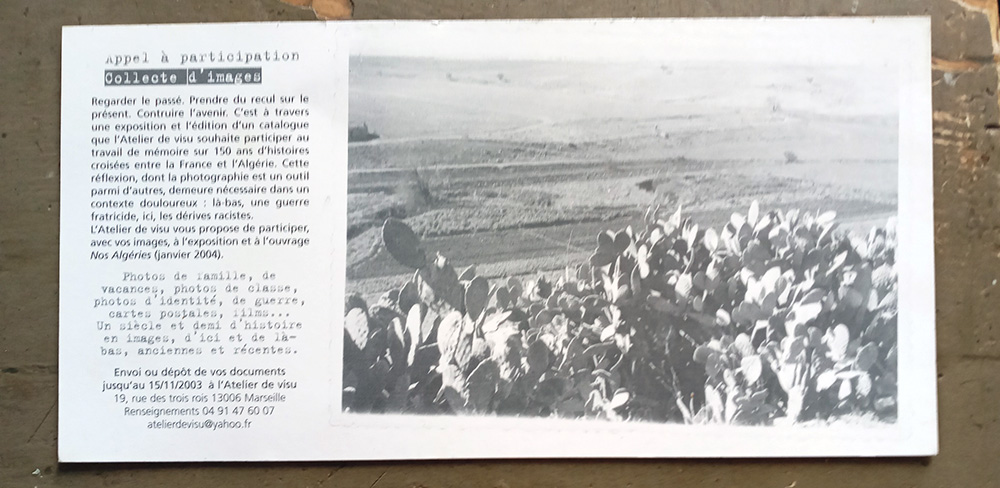

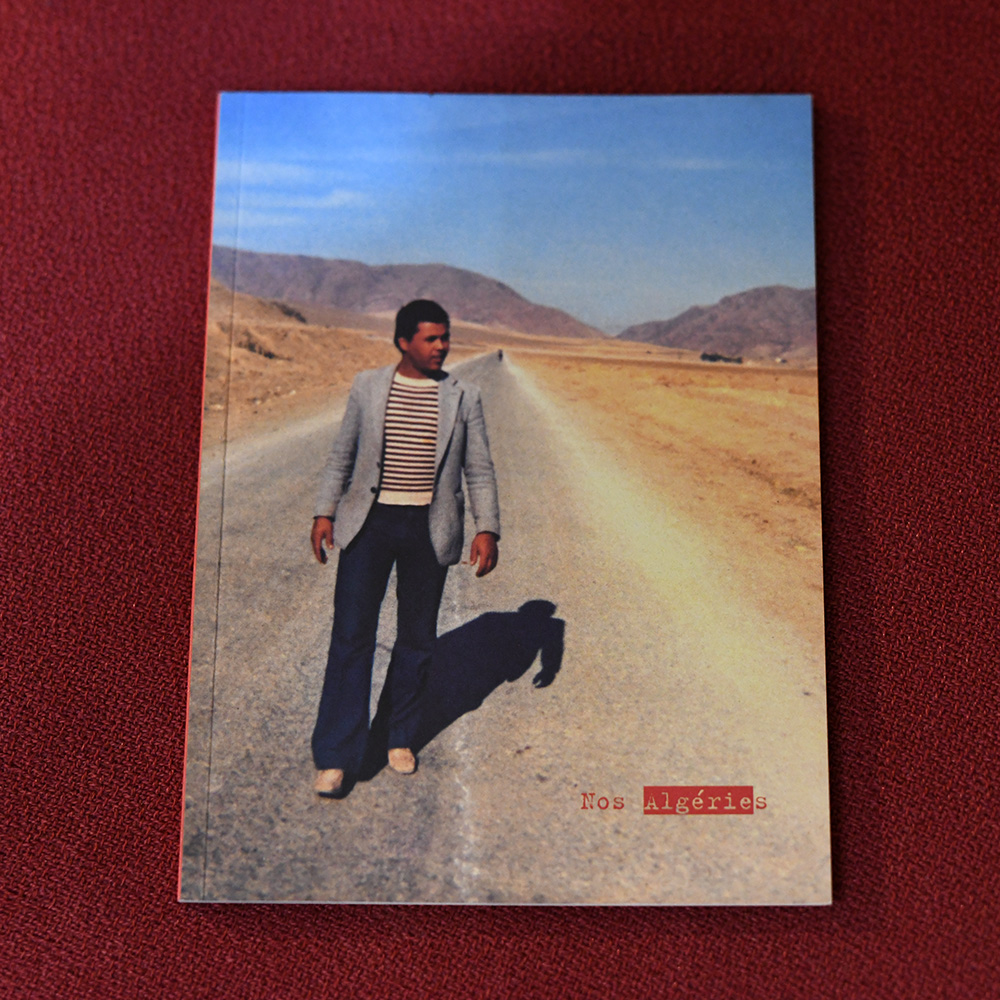

Nos Algéries, c’est le premier livre et il est précieux. C’était une exposition collective que j’avais organisée à l’Atelier De Visu. À l’époque, Charlotte Devanz était ma collaboratrice et on avait lancé un avis de recherche d’images vernaculaires qui évoqueraient l’histoire intime de l’Algérie. On a fait ça nationalement, sans internet à l’époque. Un magazine photo a consenti à nous mettre une petite annonce. Les retours ont été incroyables ! C’est devenu Nos Algéries. Des personnes qui n’habitaient pas dans la région voulaient venir avec leurs albums de famille, c’était précieux, ils ne voulaient pas les poster. C’étaient des enfants de pieds noirs, avec des albums qui dataient de 1850, avec des images incroyables. Je me rappelle notamment d’une professeur de français qui est venue de Toulouse ou de Bordeaux, je ne sais plus, avec ses albums en velours. C’était une petite fille de Français nés en Algérie. On a eu des échanges très intenses. On a pu scanner ses images. Et puis d’autres qui nous envoyaient leurs archives par courrier recommandé. À la vue de l’afflux d’images, je suis partie voir la Ville de Marseille en demandant s’ils pouvaient nous aider à financer quelque chose parce qu’on était débordés. Pour beaucoup de Français d’origine pieds noirs, l’Algérie est avant tout une histoire sensible, intime, restée sous silence. Donc à travers ça, cela leur permettait de raconter leur histoire, c’était important. Parallèlement, j’avais monté un atelier au centre social de Belsunce. Je me suis fait aider par deux jeunes photographes qui habitaient Marseille et qui proposaient des séances de lecture d’images de leurs albums de famille à des femmes algériennes âgées entre 15 et 75 ans et qui venaient au centre social. L’idée, c’était qu’elles participent à l’exposition. L’image de la couverture par exemple, c’est le mari d’une des ces femmes, qui vivait en Algérie à cette époque-là.

On a donc scanné toutes ces photos, on a fait un grand mur d’images et on a fait un gros vernissage, d’abord à 17 heures, sans alcool, pour que les femmes du centre social puissent venir avec leurs conjoints et leurs enfants, et à 19 heures, pour les habitués. C’était très émouvant. Sans s’en rendre compte, le projet qu’on avait monté avec Charlotte nous avait clairement dépassé et l’idée d’un livre est devenue évidente. Les archives étaient magnifiques et faire les bons choix a pris du temps. La publication a été offerte à tous les participants. À la fin de l’exposition, on a renvoyé les images à tout le monde sous pli recommandé avec un bouquin. Bruno Le Dantec, écrivain marseillais, a fait la préface. C’est à cette occasion qu’il a trouvé des photographies de son père qui avait fait la guerre d’Algérie, sans combattre. Il y a 2 images de son père dans le livre.

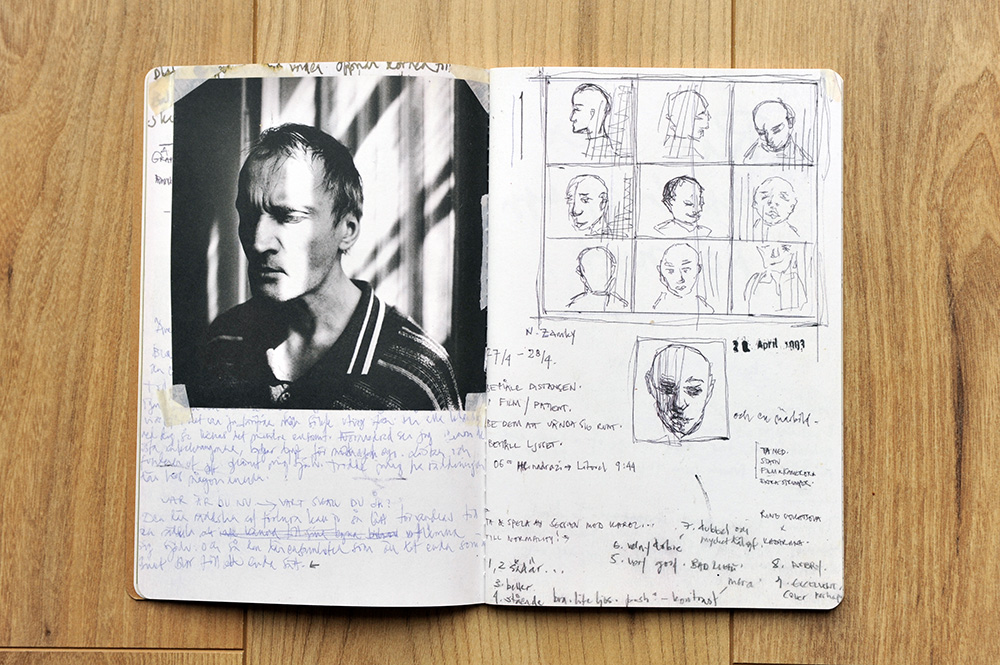

Par la suite on a lancé la collection Cahiers. J’avais découvert le travail d’Arja Hyytiäinen, une photographe finlandaise que j’avais exposée et qui était venue en résidence. Elle travaillait avec des cahiers Moleskine. Ses cahiers étaient vraiment beaux et intéressants et j’ai proposé à Arja d’en scanner certaines pages. Je reprenais le format du Moleskine, c’est-à-dire la couture Singer, le nombre de pages et quasiment le même papier. Parallèlement, il y a eu Ali Taptik, un photographe turc que j’avais exposé et invité en résidence. C’est comme ça que la collection a vu le jour. On n’avait pas de diffuseur et j’ai demandé à Patrick Le Bescont, qui est un ami de longue date, de co-éditer pour permettre la diffusion. Nous avons fait neuf numéros ensemble.

Le dernier cahier, le numéro 10 vient de sortir. Pour ce numéro, on a changé de format. On avait envie d’ouvrir les cahiers à un poète. L’an dernier nous avons fait une exposition du travail du poète Jean-Marie Gleize qui avait des archives photo en polaroïd qui dataient d’une vingtaine d’années et des visuels qu’il appelle les cibles. Ce sont réellement des cibles de tir, qu’il a manipulées en les colorisant. L’idée de lui proposer de faire le prochain cahier s’est imposée. C’était aussi l’occasion de changer de format, et nous avons fait le choix de travailler avec des entreprises et associations locales. Les cahiers intérieurs sont imprimés chez CCI et la couverture sur les presses typographiques de l’Annexe. Les livres précédents, La mauvaise réputation de Geoffroy Mathieu et comme d’Emma Grosbois ont été imprimés de la même manière. On essaie d’être en accord avec nos convictions, travailler local nous semble cohérent. Le prochain, qui devrait sortir au mois de juin, c’est avec Juan Valbuena, un photographe espagnol exposé le mois dernier. En janvier 2023 ce sera avec Yohanne Lamoulère.

Pouvez-vous me parler de la collection « En main » ?

Le démarrage de cette collection, c’est un projet avec des photographes qui ont travaillé sur la périphérie de Marseille et que je voulais rassembler autour d’une projection au Vidéodrome 2. Pour ce faire, je souhaitais inviter l’urbaniste Zoé Hagel pour faire un débat autour de ces travaux. L’idée, c’était de réfléchir à comment photographier les périphéries des villes. Il y avait Pascal Grimaud qui avait réalisé des portraits au Polaroïd à la cité de La Castellane dans les quartiers Nord ; Teddy Seguin, qui avait aussi travaillé à la Castellane, en noir et blanc, sur la vie de la cité, que nous avons publié ; Yohanne Lamoulère, qui avait fait une série dans les quartiers Nord en couleurs ; Geoffroy Mathieu, avec sa série La promenade du milieu en couleurs et Vivien Ayroles, qui avait travaillé sur le ruisseau des Aygalades. Je les ai invités, on a fait de l’editing et des réunions avec Zoé. La projection et la conférence avec Zoé ont été programmées. On n’a pas pu faire entrer tout le monde, on a projeté une seconde fois, mais on ne pouvait pas demander à Zoé de refaire sa conférence. C’est là qu’on a décidé de publier sa conférence sous la forme d’un petit fascicule agrafé, tiré à 150 exemplaires. La collection « En main » venait de démarrer : un petit prix, un petit format qu’on peut mettre dans la poche.

C’est une volonté de faire des livres pas chers ?

Je travaille dans le milieu associatif et je pense que l’accès à l’art devrait être gratuit. Nous sommes financés par des deniers publics. Il me semble normal que tout ce qu’on propose soit gratuit ou peu cher. Pour les publications financées par les institutions, on réduit le prix. C’est une économie solidaire, circulaire. L’argent public nous est versé, on le redistribue en permettant notamment, comme pour les livres La mauvaise réputation de Geoffroy Mathieu et comme d’Emma Grosbois, de proposer des livres de qualité à 25 et 22 euros, et qui auraient coûté plus cher sans les financements publics.

Oui et de faire travailler aussi des entreprises locales. L’argent public sera ainsi redistribué localement.

Les entreprises en bénéficient et le public aussi. Le deuxième livre photo de la collection « En main », réalisé avec le soutien des Beaux-Arts de Marseille, est issu de débats qui ont eu lieu à Zoème avec Samuel Gratacap, Geoffroy Mathieu, Philippe Bazin et la philosophe Christiane Vollaire. Les Beaux-Arts de Marseille ont organisé des workshops avec ces trois photographes. Le projet s’appelait Notre relation au monde. L’idée : faire des conférences à Zoème pour que les étudiants sortent de l’école de Luminy. À l’issue des trois conférences, on a tout retranscrit. Avec une seule image par photographe et trois couvertures différentes. Pour le troisième titre nous avons fait le choix de glisser aussi vers la poésie. Rafael a traduit un petit texte de Leopoldo Maria Panero, un poète espagnol, qui est décédé depuis peu. Les prochains numéros, c’est la rencontre/projection avec Mathieu Corp à propos de la série Inventario iconoclasta de la insurrección chilena de la photographe chilienne Celeste Rojas Mugica. C’est une collection qui raconte un peu ce qui se passe à Zoème, avec dernièrement la rencontre avec Patrizia Atzei, une philosophe et la semaine dernière, le poète philosophe, Jean-Patrice Courtois. Tout ça va être retranscrit et édité prochainement.

Il y a aussi tous les autres livres photos que vous avez fait avec des photographes comme Franck Déglise, Maude Grübel, André Mérian, Julien Marchand…

À chaque fois ce sont des rencontres, qui aboutissent soit à une exposition, soit à un livre.

Maude Grübel, Jardin d’essai – 2015, Franck Déglise, Garde-fou – 2014

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la relation avec les photographes ?

C’est de travailler avec eux. Il faut laisser du temps pour faire un livre. Ça passe par des heures de discussion et plusieurs propositions de mise en page. Ce temps là, celui où le livre est en train de se faire est le plus intéressant.

Pour la diffusion, vous faites comment ?

Pour la diffusion, on a pris contact avec Serendip qui, en principe, devrait nous diffuser prochainement. Ça devrait se faire dans l’année. On met aussi en dépôt dans les librairies à Marseille et on fait des ventes sur notre site internet par PayPal. On participe à des salons. Le Frac prend tous nos livres régulièrement aussi.

On n’a pas parlé du nom Zoème.

Zoème, c’est Rafaèl qui l’a inventé. Au départ, il y avait Zoé, » la vie « en grec. La photographie et la poésie traitent de ça. On a tergiversé plusieurs semaines, puis un jour c’est sorti : Zoème. On s’est rendu compte que ça existait, c’était Lévi-Strauss qui l’avait utilisé. Bon, Lévi-Strauss ce n’est pas mal comme référence, et c’est resté !

Vous faites beaucoup de choses finalement, presque autant que ce que vous faisiez à l’Atelier De Visu mais différemment.

En fait, je le rapprocherais peut-être plus de ce qu’on faisait à la Passerelle. Une manière de faire exister des œuvres, c’est de proposer des rencontres en dehors des vernissages. Zoème est aussi un lieu d’expérimentation où on aime se faire croiser les médiums. Les discussions autour d’une projection comme les nouvelles sorties d’une maison d’édition, sont aussi des manières de créer des espaces de parole. Le lieu est adapté pour ça. Ça rejoint ce que je faisais à la Passerelle. Je n’invente rien, je continue.

![[ ENTRETIEN ]

Géraldine Lay L'œil et la page, un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 Lien dans la bio

Photographe et éditrice chez Actes Sud, Géraldine Lay avance guidée par ce qui l’anime : les rencontres, les lieux et les personnes. Son parcours se construit dans un équilibre fertile, nourri par cet aller-retour constant entre accompagner les œuvres des autres et poursuivre sa propre exploration du monde.

📷 The North End, Géraldine Lay, Courtresy Galerie Le Réverbère](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)