Fabrice Ney Le territoire en mouvement

Depuis la fin des années 70 Fabrice Ney s’intéresse à la transformation des lieux et du territoire, et questionne leurs représentations par un travail photographique et d’écriture, afin de partager son expérience des choses.

Propos recueillis par Christophe Asso

J’aimerais que vous me parliez de votre parcours, de ce qui vous a amené à utiliser la photographie.

J’étais en maîtrise en sciences économiques à Aix. J’avais des cours d’histoire de la pensée et je m’intéressais aussi à beaucoup d’autres choses, à des approches sociales, historiques et philosophiques plus marquées, comme le marxisme ou Foucault. Bref, j’avais un bagage intellectuel en tant qu’étudiant qui était assez important. Je voulais avoir une vision un peu plus large que l’économie, c’est-à-dire qu’il y avait quand même des hommes derrière qui faisaient tourner tout ça. Je me suis intéressé à Fos-sur-Mer. Au lycée, déjà, il y avait un aménageur qui était venu nous parler de cet espace en devenir et qui m’avait fait rêver. C’était comme dans un western. C’était une grande et nouvelle zone d’aménagement qui surgissait d’un lieu un peu à l’écart. Ça nous faisait réfléchir, rêver aussi, comme un lieu nouveau. Et donc, effectivement, j’y suis allé. Avec mon frère architecte on baladait à droite, à gauche, dans des lieux insolites. Il avait toujours sur lui son Olympus. À un moment donné, en baladant, il me donne son appareil photo pour faire des images. Et là, ça a été le choc ! Je me suis dit que c’était vraiment intéressant. Il y a eu une première phase où je faisais des expérimentations. Puis je me suis dit que ce qui m’intéressait vraiment, c’est le lieu où vivent les hommes, pas là où ils travaillent, mais le lieu de la reproduction de la force de travail. Et ça, ça m’a beaucoup intéressé. Ce lieu, Fos, ce n’était pas uniquement ça. C’était aussi un lieu de loisirs, de rencontres, de désir. C’est là que j’ai commencé la photographie, en 1978-79, en réalisant ce travail sur Fos-sur-Mer, à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Jean-Paul de Gaudemar était alors le directeur du Centre d’études des relations sociales, qui était au Château La Forge et il était associé à l’EHESS de Paris. Et là, de Gaudemar nous fait lire plein de choses. Je travaillais sur l’école de Chicago, un courant de pensée sociologique qui était dans une certaine vision de la ville. Je me suis dit : « Pourquoi ne pas travailler sur Fos-sur-Mer ? C’est un lieu qui me plaît, qui m’intéresse. » J’avais envie de déborder, étant dans une transversalité, d’essayer d’expérimenter une autre approche, une approche photographique. Mais je n’avais que très peu d’expérience. Je développais moi-même mes films. C’était un copain photographe de mode qui m’avait appris. On avait formé un petit groupe à Allauch, avec André Forestier. Fos a été le lieu de mes premières images. Sans aucun doute. Mon premier vrai projet photographique. Les lieux de vie, pris de la rue, et avec une méthode comparative entre trois quartiers. Il y avait une approche à la fois poétique et sensible, avec très peu de documentation. J’y allais et je photographiais. J’essayais de tirer des éléments qui me permettaient de commenter et de tirer quelques conclusions. Donc une méthode un peu différente, qui était dans l’expérience et la sensibilité, mais quand même alimentée et cultivée dans la mesure où j’avais tout un background livresque, culturel, intellectuel et universitaire.

Vous dites que votre mère a joué un rôle important dans votre éducation artistique.

Si je remonte un peu plus loin, effectivement, j’ai une sensibilité à l’art. Ma mère m’a initié très jeune à l’histoire de l’art. Elle me montrait des œuvres et me les commentait. Beaucoup de peintres de la Renaissance voire d’avant. Elle avait fait les Beaux-Arts en Tunisie. Elle avait eu une formation classique et était une excellente peintre. Toute ma jeunesse j’ai vécu dans les odeurs d’huile de lin, d’essence de térébenthine et de peinture à l’huile. Pour moi il y a deux odeurs qui sont très toxiques et en même temps qui me font des shoots nostalgiques. Ce sont les odeurs de l’atelier du peintre à l’huile et celles du chantier avec les odeurs de goudron frais. Ce sont mes madeleines. Mon frère était très doué pour le dessin et moi pas. J’adore cette partie de l’histoire de la peinture avant la perspective linéaire, où il y a des perspectives différentes et multiples. Ça m’intéresse beaucoup étonnamment. En photographie par principe, la perspective est donnée a priori. Quand on regarde mes montages il y a un questionnement là dessus. Le fait d’associer des images crée une autre dynamique. Ce sont des questionnements que je ne me suis pas tout de suite posé. Cette série sur Fos était importante pour moi. Elle était fondée sur une idée de collecte. Lors de la prise de vue, comme le dit Jordi Ballesta, ce sont des prélèvements que j’effectue dans l’espace et qui me permettent, d’observer, de relever des phénomènes et ensuite de pouvoir les agencer, les comparer, etc. Et effectivement, des choses distantes naturellement dans l’espace, quand on les rapproche, ça prend le sens soit d’une continuité, soit d’une rupture. Donc ça, c’est vraiment intéressant. Et cette approche comparative, sensible, se fait à partir de séries et d’une grande quantité d’images. Pour moi, effectivement, la photographie, au départ, c’était la quantité. Ce n’était pas la qualité du tout. La qualité, c’était autre chose. Mais j’avais certainement un regard porté sur les choses déjà assez structuré. J’avais appris à affiner mon regard. Et la photographie, ça me correspondait tout à fait parce que c’est aussi un moyen de faire advenir le monde comme ça sur une surface délimitée, et en même temps, que là-dedans, tout apparaisse. Tous les détails. Sans distinction.

Cette attention portée sur l’environnement urbain et en l’occurrence sur ses détails, étaient pour vous, à l’époque, en rupture avec les pratiques dominantes de la photographie dite sociologique, qui était la représentation de l’humain comme représentative des relations sociales.

J’étais complètement en rupture avec ça. La photographie dite humaniste était encore dominante à l’époque. La représentation de l’humain en situation servait de référence en sociologie. Et mon idée était que l’utilisation de la photographie dans ce domaine nécessitait plus que la représentation de ces situations, mais un questionnement méthodologique. Il y avait des références cependant qui indiquaient des pistes. Mais ces références je ne les ai connues qu’après ma première approche sur Fos-sur-Mer. Ce n’est donc pas Atget qui m’a conduit à ça. Ce n’est pas non plus Walker Evans, mais je les ai retrouvé après. August Sanders aussi. Pour moi c’étaient moins des références que des compagnons que je retrouvais. August Sanders, on peut penser que c’est le contraire de mon point de vue. Mais c’est le même finalement. Simplement, à partir du moment où il y a la représentation d’une situation entièrement construite photographiquement,il y a quelque chose qui se passe, qui permet l’expression du social. Chez Sanders, ce que je trouve fascinant, c’est la visibilité et la régularité de la mise en scène. Ce qui a pour effet de faire comparaître devant nous une société, un pays. Il y a là un document sur une époque et une société, parce que ce document montre, affirme de manière puissante le point de vue de l’auteur, du photographe. Et cette puissance ne tient pas à l’expression d’un sentiment, mais simplement au choix d’un dispositif qui peut relever d’un protocole, mais pas nécessairement. Et finalement, on retrouve chez Eugène Atget et même Walker Evans, ce point de vue photographique comme dispositif d’observation de notre environnement social à travers l’urbain. Enfin, la photographie permet de se rapprocher des choses, d’observer leur texture, matière, disposition… bref cette visibilité des choses qui rend intelligible des enjeux sociaux dont elles sont la manifestation.

Vous utilisez souvent les assemblages d’images dans la présentation de votre travail pour faire émerger une narration.

J’ai beaucoup utilisé ces assemblages, effectivement. Quand tu utilises les images en quantité, tu les tires en petit format pour les comparer. Comme ça se faisait avant. Je faisais des petits tirages et je les assemblais, je les triais. Il y a des choses qui se passent entre les images. Il y a une continuité, quelque chose qui en sort. Mais en plus, il y avait une question qui se pose : la question du hors-cadre. Effectivement, il y a quand même une rupture. Il n’y a pas de hors-champ en photographie si ce n’est au moment de la prise de vue. Mais justement le cadre photographique c’est l’exclusion du hors-champ. Quand le champ se transforme en cadre, il n’y a plus rien d’autre. Et donc là, c’était vraiment intéressant de se poser cette question : « Qu’est ce qui se passe en dehors du cadre de l’image photographique ? ». Et entre les images. Et ça intervient très tôt. Je pense que j’ai eu un questionnement là dessus très rapidement. Je ne le formule peut-être pas en termes de hors cadre tout de suite, ça vient un peu plus tard, dans les années 80, mais en tout cas, c’est présent dans ma pratique. Par contre, que cette interrogation se déploie dans les assemblages, ça vient plutôt au début des années 80. De manière paradoxale, il y a ce montage des lotissements en chantier, qui réalise un projet que je n’ai pas pu faire à l’époque. Ce sont des photographies faites en 1979. Mais ce montage complet de 25 tirages, a été réalisé pour l’exposition à Miramas en 2014. Et donc j’ai un problème de titre et de datation. Il a quand même fallu du temps 35 ans pour arriver à ça ! (Rires) C’est un peu un monstre quelque part. En termes de travail artistique. C’est étonnant parce que ça fonctionne bien sur des images qui ont été prises en 79, que je revendique comme étant quand même de cet esprit là. Les photographies de chantier étaient marginales. Elles n’étaient pas présentes dans mon DEA. Donc finalement, c’est une chute du projet qu’à l’époque, je n’avais pas fait aboutir, mais qui a abouti bien après. À partir de cette lente maturation, je retourne à mes débuts avec une série d’expérimentations intermédiaires.

Vos premiers travaux sont contemporains des New Topographics.

Les New Topographics, qui datent de 1976, je les ai connu dans les années 80. Je crois que la première fois que j’ai vu les Becher, c’était à Lyon, à l’ELAC, Espace Lyonnais d’Art Contemporain. Et c’est vrai que les Becher m’intéressent beaucoup, ainsi que tous les photographes représentés. Mais à côté, il y a plein d’autres photographes qui ont d’autres types d’expérimentations. Il y a beaucoup de photographes qui travaillent dans des champs parallèles au mien. En 79, quand je réalise mon travail sur Fos, je ne les connais pas du tout, ce n’est pas encore arrivé en France. Sauf que Touraine me signale qu’il y a des courants qui sont proches de mon travail aux États-Unis. Peut être qu’il faisait référence aux New Topographics. Je ne sais pas s’il parlait de photographie. Car à l’époque en sociologie on redécouvrait aussi l’École de Chicago et les courants dans la lignée du pragmatisme. C’est la question du quotidien, finalement. C’est fondamental parce qu’il y a toute une école américaine qui est relue en France. Mais avec des regards et des approches qui sont spécifiquement européens. Il y a une sensibilité différente à notre environnement immédiat, urbain, industriel, naturel qui apparaît.

Sur le site de l’Inventaire, l’enquête la plus ancienne, c’est votre travail sur Fos-sur-Mer que l’on peut considérer comme précurseur.

Oui, effectivement, il y a peut être Jacques Windenberger, mais il est sur un autre registre. Je pense que ça vient de mon histoire familiale, de mes études, du fait que j’ai reçu plein d’influences. J’étais fait pour ça, tout simplement. Toute cette sensibilité, cette intellectualité font qu’il y a une expérience de l’image qui se restitue dans le travail photographique. J’expérimente, je cherche. Je ne savais pas trop où j’allais quand j’ai photographié Fos. J’avais mon idée, effectivement, mais je n’avais pas de repères. Je n’avais pas de références. Si ce n’est que j’avais des références intellectuelles. J’avais en tête mes lectures sur Deleuze, Foucault, Bourdieu, Marx, plus des quantités de littératures et de recherches sur la vie quotidienne qui étaient très présentes à l’époque. Ça s’est cristallisé comme ça finalement. Et c’est intéressant parce que c’est une époque qui fait que même si je suis précurseur, je suis aussi récepteur. Il y a ce double mouvement. Ce qui pose des tas de questions sur la place de l’émergence du nouveau.

J’aimerais que vous me parliez de votre héritage familial, de toute cette culture de l’aménagement du paysage avec votre père entrepreneur, que vous expliquez fort bien sur votre site.

Ce texte sur mon site, Un monde en chantier, je l’ai écrit à la suite d’un séminaire auquel m’avait invité Jordi Ballesta sur la photographie de chantier. L’ethnologue Luc Pecquet m’entend parler lors d’un repas, du fait que j’ai vécu une partie de mon enfance sur les chantiers de mon père et me demande si je ne veux pas faire une intervention sur mon approche sensible du chantier. J’ai dit : « Chiche ! » et je me suis lancé. J’ai raconté mon histoire, tout simplement, en écrivant et en essayant de développer. À l’époque j’étais sur une approche phénoménologique. Ça débouche là-dessus, mais c’est peut-être la partie la moins intéressante ! (Rires) L’histoire, c’est qu’effectivement mon père était entrepreneur de travaux publics, issu de plusieurs générations de compagnons tailleurs de pierre et autres bâtisseurs. Le lieu de tout ça, c’est Tullins, une petite ville à côté de Voiron, dans l’Isère, à une vingtaine de kilomètres de Grenoble, en face du Vercors. Le paysage autour de Grenoble, avec les montagnes, c’est quelque chose de très fort pour moi, parce que j’ai toujours considéré l’espace naturel comme quelque chose de construit et d’aménagé, de traversé, d’utilisé. Même quand je porte un regard sur la montagne, je sais parfaitement qu’elle est façonnée par l’homme. Il n’y a aucun espace qui n’est pas travaillé par lui. Donc cette vision qu’on a d’une nature préservée, très jeune, je m’en suis détourné. Ça ne veut pas dire que je n’ai pas un contact avec les éléments, qui ne soit pas exalté par moment. C’est simplement que je sais très bien que ce rapport avec ce qu’on appelle nature est quelque chose de construit et de cultivé. Il y a un rapport physique avec cet espace là. Il y a bien sûr des éléments qui peuvent se déchaîner et il y a des rapports humains, de coopération, de collaboration, etc. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. C’est une histoire humaine, vraiment très forte, qui peut être très violente. Il peut y avoir des conflits. Il y a de la violence. J’ai grandi aussi avec les récits de la résistance dans le Vercors. Pour moi le paysage c’est le résultat de tout ça. À Fos, au lieu de partir sur le côté spectaculaire de la zone industrielle, j’ai tourné le dos à ça. Ce qui m’intéressait c’était cette histoire de la transformation des espaces de vie, ce mouvement, ce qu’une image figée peut retranscrire d’une histoire passée et de quelque chose en devenir. On est toujours entre les deux, dans une histoire en devenir, un récit en cours d’élaboration.

Comment choisissez-vous les territoires, les lieux que vous photographiez ?

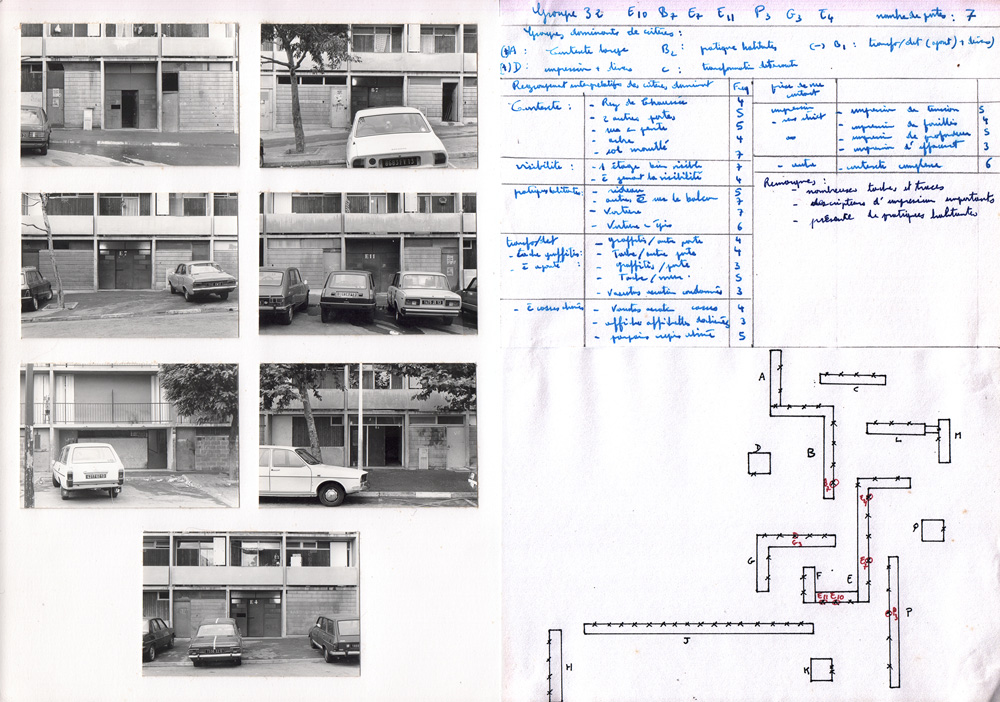

C’est au feeling. C’est-à-dire que je cherche et à un moment donné je trouve. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des lieux avec lesquels je n’ai aucune affinité. C’est particulier parce que c’est vraiment un travail purement personnel, c’est à dire que je ne travaille pas sur commande. Sauf pour Soude, et encore il s’agissait d’une proposition de l’EPAREB (Etablissement public d’aménagement des rives de l’étang de Berre) parmi d’autres, même ici j’étais en situation de choisir. Et il peut y avoir aussi des rencontres humaines liées à des lieux qui s’ouvrent sur des projets : par exemple La Seyne, Parcelles, La pudeur du Faune. Dans chacun des lieux comme Fos-sur-Mer, ZUP n°1 ou La Seyne sur Mer, il y a quand même une histoire. Je les considère comme une trilogie parce que ce sont des espaces de départ qui retracent de manière articulée des réalités urbaines en mutation, à une même époque. ZUP n°1, par exemple, c’était en transformation. Il y avait un programme de réhabilitation en cours quand je l’ai photographié. Il y avait de graves problèmes sociaux. Un jeune de 17 ans avait été tué par la police. Ce n’était pas le seul. Mais cela avait une valeur symbolique assez forte et il y avait une quantité impressionnante de photographes sur place dans le début des années 80. Ce qui m’intéressait, ce n’était pas ce côté spectaculaire. Mais me déplacer dans l’espace, voir de quoi il est fait, quelles traces on peut relever. Quel sentiment de vécu on peut avoir. Et toujours en quantité. Accumuler. J’y allais tôt mais ça débordait sur la journée. Et puis, je faisais pas mal de pellicules. À l’époque, c’était facile. Aujourd’hui, peut être que c’est possible, mais il faut mettre en œuvre des conditions différentes.

Et dans cet espace qui se laissait voir et photographier relativement facilement, il avait quelque chose d’assez fascinant et questionnant sur ces cités. Il y avait, là, une humanité qui était très présente. Quelque chose de touchant. On sentait qu’il y avait du mouvement, de la vie et en même temps de la lassitude et de la révolte. J’étais toujours à l’EHESS, j’étais doctorant. Je continuais à lire et à me poser des questions sur la photographie et la ville. En 1980 la littérature sur la photographie était relativement pauvre. Il y avait Barthes, Sontag, Benjamin et quelques autres. Il y avait toute la littérature autour de la sémiotique aussi, qui était importante mais qu’on avait du mal à comprendre. Il n’y avait qu’une piste qui finalement m’intéressait beaucoup. C’était celle de Peirce, mais pas dans les interprétations réductrices sur la photographie qui ont été faites par la suite. Donc, tout un tas de questions qui se posaient à moi. Là dessus arrivent les Cahiers de la photographie. Dans les années 80, j’ai pu assister à tous les séminaires, à Paris, à Arles. D’un seul coup, une critique sur la photographie apparaît, mais c’est déjà trop tard pour moi. Toutes ces critiques m’intéressent, mais je me dis que c’est un peu tard pour faire un doctorat avec tout ça et je me suis mis à suivre d’autres pistes. Je m’étais intéressé à l’histoire du médium et à la photographie de presse. En fait, je « bouffais » des images. Y compris celles qui n’étaient pas considérées comme faisant partie du champ artistique. Elles m’intéressaient beaucoup. Pas uniquement la photographie de famille, mais aussi la photographie que tu trouves dans Voici, la photographie people.

Vous parlez des albums de famille pour le projet sur la Seyne-sur-Mer, en évoquant le rapport texte image.

C’est moins l’album de famille que le fonctionnement de la photographie de famille. Bourdieu en parle. Ce qui m’intéresse dans le fonctionnement de la photographie de famille, c’est la matérialité de l’image et sa circulation matérielle. Elle a une fonction d’échange, de transmission d’informations. Elle sert de support. C’est un médiateur et c’est pour ça que, à l’époque, je m’intéressais aussi à cette fonction, mais en tant qu’intervention dans un espace dans lequel les gens allaient pouvoir échanger, communiquer par rapport à l’image. Et il va y avoir une mise en résonance entre mes images dans un espace fermé par rapport à l’extérieur. Une mise en lien entre extérieur et intérieur. Les gens y voient une recomposition de ce qu’ils ont vu et vivent à l’extérieur. En même temps, ils prennent le temps, ils ne sont plus passants, mais ils sont devant des images, quelque chose de figé, et de décalé par rapport à leur expérience intime de ce qui est représenté. Cette mise en situation est vraiment intéressante. Je ne l’ai pas mené à bien, en fait. J’aurais pu essayer de recueillir des interviews, mais ça ne m’intéressait plus. J’avais mené mon expérience au bout. J’avais vu que c’était possible. C’était moins la réalisation qui m’intéressait que le fait d’être conscient de cette possibilité. Il reste quand même ce travail sur les 68 portes qui achève le cycle. Dans un même temps, je fais un systématique de rues du centre ville à la Seyne-sur-Mer. Les deux sont concomitants. Là aussi, je me dis qu’il faudrait mettre en œuvre une méthode. Je tente le coup sur Fos et je demande à un copain de photographier systématiquement les rues, soit à main levée, soit sur pied. Mais ça n’a jamais été exploité. Ce sont des réflexions qui n’ont pas vraiment abouti, qui m’ont enrichi ultérieurement parce qu’elles ont été mises en oeuvre. C’était vraiment expérimental.

Comment est né le projet 68 portes ?

Quelqu’un m’avait dit d’aller à l’EHESS de Marseille, à la Vieille Charité, rencontrer Jean-Daniel Gronoff qui travaillait sur un logiciel, EURISTA dont il m’a montré le fonctionnement. Pour le systématique de portes, j’ai fait le parcours plusieurs fois parce qu’il y avait des problèmes de calage. Comme je faisais ça à main levée ce n’était pas évident. Mais bon, peu importe, c’était même intéressant qu’il y ait des accidents. Je me demandais ce qui allait sortir de ça. Je vais trier des portes, des descripteurs. Je vais les mélanger. Je vais essayer d’avoir des colonnes et des lignes qui se ressemblent. Ça me plaisait beaucoup parce qu’au départ on avait 68 photographies et finalement on se retrouvait avec une traduction visuelle en une seule image. Une traduction visuelle en points qu’on pouvait modifier, transformer. Graphiquement, je retrouvais aussi les matrices que j’avais faites en économie. En économétrie on travaillait sur des matrices sur ordinateur. À l’époque, c’étaient de grosses machines à bobines dans un bunker climatisé, avec des sorties imprimantes à rallonge, en accordéon. C’était assez étonnant. Le calcul matriciel, cette manière de formaliser les choses.

Et finalement, les 68 portes de HLM, c’est un peu ça aussi. On prend 68 portes, on les photographie toutes pareilles. Dans la mesure du possible. Et puis je me pose des questions sur ce que je photographie car autour de la porte il y a tout un ensemble de choses. C’est vrai qu’il y a un côté conceptuel. Mais je ne nie pas le côté sensible. À l’époque, il ne fallait jamais dire que c’était le plaisir de faire. C’était de la recherche ! De tout ça, il en ressort quoi ? Il y a quand même un truc qui est intéressant sur le plan de la connaissance. Quand on parle de rapport au réel, il nous faut adopter des filtres successifs qui permettent de s’éloigner du sujet au sens pictural et de le transformer en objet à connaître, pour en révéler quelque chose. C’est une question de méthodologie et de connaissance. Je pense qu’à chaque étape, il y a une expérience particulière qui fait que je décante et que j’arrive à un moment donné à me dire, voilà, j’ai trié les portes en me déconnectant du sensible, sans avoir affaire directement à ce que me disent ces portes et leur représentation photographique, mais à ce que la grille d’analyse peut m’en dire. Là, j’ai quelque chose d’intéressant qui se passe. Parce que j’aurais pu les trier à la main. C’est ce que j’avais fait sur le systématique de rues à la Seyne. Je les avais triées par proximité visuelle, pour tenter de proposer une typologie de quartier. Il y a une deuxième chose. Ce sont les notions d’objectivité et de subjectivité. Pour moi, c’est un processus d’objectivation. Mais qui pose le problème du sujet, puisque si un objet est construit, il y a aussi un sujet qui se construit en même temps. Il y a entre les deux une forme d’asservissement réciproque. J’étais en cours de réflexion par rapport à ça. Aujourd’hui, je pose un peu mieux ce problème, mais ce rapport objet-sujet en construction, les deux en même temps, sa compréhension, a été un de mes axes de recherche. Pour moi la photographie, c’est ce rapport objet-sujet en construction.

Vous considérez l’auteur comme une fiction spectacularisée de soi.

Se dire auteur, c’est l’idée de la posture aussi. C’est une manière de se manifester aux autres et de porter quelque chose qui nous semble important. On est là à la fois pour tout, mais aussi pour peu de choses finalement. Étant hypersensible, ça me protège quelque part de me dire que je fais quelque chose qui n’est pas moi, mais que j’ai réalisé et que je présente. Et ça m’évite de trop chialer devant les gens. Ce qui nous permet de faire des choses nouvelles, c’est la manière dont le monde nous a traversé, a tissé des liens en nous, des assemblages bizarres.

Pouvez-vous m’expliquer le concept Un regard sans personne ?

J’étais en analyse. L’analyste m’avait conseillé d’aller voir du côté de la phénoménologie. Il avait vu mon travail sur le site, je lui avais montré mon book et il m’avait dit : « Dans vos photos, il y a des images qui indiquent que vous avez été exposé à quelque chose. » Effectivement il y a dans certaines images quelque chose qui touche, pour le dire autrement, qui touche à l’être, au moteur existentiel. Durance Km 296, c’est un titre conceptuel. En fait, quand on lit le texte, c’est une histoire de sensibilité, de parcours, de perte. Il y a un texte poétique qui accompagne les images et des assemblages d’images. Un regard sans personne, c’est une référence au poète Tardieu et à son recueil Une voix sans personne. En le lisant, j’ai toujours ressenti quelque chose de très fort que je pouvais exprimer, en gardant la structure de son texte, et en me le réappropriant au niveau de la photographie. Le travail d’écriture est important pour moi dès le départ, ce n’est pas simplement une extension de mes photographies, Entre les mots et les images, il y a des écarts dans lesquels j’ai besoin parfois d’aller fouiller. Les images suscitent une parole qui sans elles ne pourraient avoir lieu ou différemment. Une autre manière de décrire le monde. Décrire, c’est se décrire décrivant, avec la certitude qu’au bout il n’y a rien d’autre que la fiction d’un auteur, un sorte de machine à d-écrire. C’est cette absence qui rend les images et l’écriture partageables, c’est une expérience qui est partagée. Mais c’est aussi cette expérience qui me permet d’avancer et qui me pousse à apprendre, à essayer du moins. Pour moi documenter, c’est cela, partager cette expérience des choses dans leur tentative de description. Finalement, Un regard sans personne résonne sur tous les registres : documentaire, analytique, phénoménologique, sociologique, photographique, poétique…

Sur votre site, votre travail est découpé en 3 périodes.

C’est biographique. Il y a une première partie avec les études, ma vie à Avignon. Ça forme une partie à part avec des recherches, des questions, des crises. Deuxième partie, je suis de retour sur Marseille et c’est la création de SITe – Sud Image Territoire. C’est dans le cadre de SITe que je présente tous les travaux de la période 1988-1998. Je commence à travailler avec plusieurs formats et on a un labo qui est chouette, avec des outils et du stockage. SITe c’est une association qui est fondée en 1989. Au départ, il y a André Forestier qui me fait connaître Susanne Hetzel et François Landriot. On est quatre. Je cherche un nom. Au départ, c’est Lieu Image Territoire, ça fait LIT. C’est pas terrible ! (Rires) Ça vient aussi des questionnements sur le lieu et le territoire. D’ailleurs, je n’utilise pas le terme paysage. Je l’ai utilisé dans le manifeste de SITe, pour montrer cette histoire du paysage qui évolue et qui est le lieu d’enjeux, de transformations, etc. autant dans sa réalité matérielle que dans ses représentations. J’en parle, mais je me suis toujours méfié de cette histoire de paysage, même si on est forcé de l’utiliser d’une certaine manière, je préfère m’en démarquer. Je préfère « images des lieux et du territoire », au départ en apnée visuelle proche des choses. Il y a enfin chronologiquement, une rupture, une absence. Et une reprise en 2014.

Je me suis rendu compte qu’il y a beaucoup de textes datés de ces dernières années qui portent sur des travaux plus anciens.

Sur le site il y a souvent un texte de présentation récent puis un autre texte plus ancien, mais par exemple sur Fos-sur-Mer je n’avais pas de texte de présentation, donc il a fallu que j’en écrive un. Je date systématiquement les textes. Ça permet de resituer parce qu’il y a des niveaux de langage et d’écriture qui évoluent. Ces textes sont les résultats d’une maturation, d’une réflexion un peu latente. La deuxième période, c’est SITe, jusqu’au dernier travail qui est Origine. C’est intéressant de clôturer par la disparition de l’image. Est-ce que je l’ai fait consciemment ? Peu importe. En tout cas je l’ai fait, ce qui est bien aussi. Et puis après, il a fallu quand même que je songe à alimenter ma famille parce que ce n’est pas avec la vie de photographe que je pouvais le faire. En 1999, je travaille à temps plein dans un centre de formation. Je suis cadre dans la formation industrielle, et je finis en burn-out en 2014. Durant cette période, entre 1999 et 2014, je n’ai pas touché un seul appareil photo, si ce n’est des petits appareils pour photographier les enfants. Il faut dire aussi que je n’ai pas du tout publié. Je me suis retiré au moment où SITe s’orientait vers plus de publications avec, à l’époque, Images en manœuvre. Et je n’ai pas suivi cette direction. Je crois que SITe finissait par me peser un peu parce qu’il y avait pas mal de choses à gérer, même si c’était une petite structure. On a été rejoint par Franck Pourcel, André Mérian, Pascal Bonneau et Philippe Piron. On avait exposé avec d’autres artistes. On a travaillé avec des artistes qui utilisaient des matériaux différents. La sculpture avec Pierre Albert, le son avec Jan Pascal Alagna. Il y avait cette idée d’associer d’autres types de recherches, la science, Par exemple François Landriot monte une exposition avec le laboratoire d’eco-systémique sur la culture en terrasse. Nous participons au colloque Foresterranée durant lequel je présente une réflexion sur Ambrogio Lorenzetti.

Quand je présente le travail sur le Frioul, Quarantaine, c’est quand même plus sur un mode d’installation qu’une exposition photographique pure. Les choses s’articulent et résonnent les unes avec les autres. André Forestier m’avait pris en photo de pied, gisant, et j’avais fait un tirage grandeur nature. J’avais gratté le tain d’un miroir qui faisait ma taille et je l’avais posé sur le tirage au sol. Au mur il y avait quatre photos faites au Frioul d’ombres de structures en béton. Ce qui m’intéressait c’était que l’ombre était plus révélatrice des formes que la lumière. Ça avait été présenté à la Vieille Charité dans l’exposition Quarantaine à côté du sculpteur Pascal Simonet qui faisait lui un travail sur des carcasses en latex.

Pour Résurgence, travaillant avec Jan Pascal Alagna, compositeur, je me pose des questions de mouvement, de déplacement, de son. Je sonorise des images. C’est le support qui vibre et qui restitue les sons enregistrés,mixés et composés par Jan Pascal. Jan Pascal venait d’être premier prix du conservatoire de musique contemporaine avec Pascal Gobin. Avec Résurgence, on avait travaillé sur les paysages de la Durance. J’avais associé mes photographies dans une mise en forme plastique. J’avais marouflé les tirages photographiques sur du contreplaqué marine. Il y avait des socles que j’avais fait souder. Il y avait la question de la résonance du bois et de la manière dont s’enfichait les transducteurs qui étaient relié aux magnétophones auto-reverse. C’était ça qui vibrait. Aujourd’hui, ce dispositif est connu, mais à l’époque, c’était du matériel prêté par le GMEM et ça venait du Canada. C’était tout nouveau. Ça posait aussi la question du parcours du spectateur, de sa mémoire à la fois visuelle et sonore, captive par rapport au son.

C’est une réflexion que vous avez développé dans le projet Origine que vous considérez comme l’aboutissement d’une partie de vos recherches.

C’est une idée qui m’est venue quand je faisais le systématique des portes. J’étais allé voir des gens qui travaillaient dans les cités, des architectes, des urbanistes. Je leur avais montré le travail. Ils m’avaient dit : « Nous, ce qui nous intéresse, c’est quelles sont les portes qui vont partir en premier ? » J’ai répondu : « C’est simple. Je peux vous le dire. Il suffit de mettre un témoin. Vous collez l’image de la porte sur la porte. L’image au milieu de son image. Puis vous revenez, vous photographiez, vous voyez celles qui partent en premier ! » C’étaient des portes qui allaient être remplacées. Dans toute ma pensée sur les portes je n’ai jamais parlé de dégradation. Ce n’est pas une dégradation, c’est un enrichissement visuel. Mais c’est dur par rapport au langage de parler de quelque chose qui porte des marques sans parler de dégradation. C’est une appropriation. C’est une forme de communication. C’est tout ça. Donc Origine venait de là. J’ai embarqué SITe dans toute cette réflexion. On allait faire des images pour qu’elles soient détruites. Il y avait tout un jeu avec le quartier autour de la Friche de la Belle de Mai. On s’est photographié collant des images. On a photographié les emplacements puis après, on a photographié ces emplacements avec l’image au centre. Il y a des images qui se sont tout de suite décollées et d’autres qui tenaient bien. Il y en a qui étaient déchirées, taguées. Au fur à mesure qu’on faisait les images, on les collait aussi à la Friche, au centre du quartier. On était dans un sas d’entrée de la Friche, l’ancienne Friche, aujourd’hui les Archives, qui était ouvert à tout vent, qui n’était pas éclairé, juste par des lucarnes. On accrochait ces images à partir d’une image de départ et sur laquelle on superposait au fur à mesure les transformations successives, pour finalement ne jamais arriver à l’image de départ. Origine, sous-titre : un retour impossible.

Après Origine vous avez arrêté votre travail photographique.

C’étaient vraiment les circonstances de la vie quotidienne. Peut être un peu de fatigue aussi par rapport à la photographie même si on n’en fait jamais le tour. Mais je me suis toujours dit que je reprendrai. Et j’ai repris. Pendant mon burn-out, comme je ne dormais plus que 3 heures par nuit, la première chose que j’ai faite, ça a été d’acheter un scanner V600, qui n’était pas très cher, pour numériser mes négatifs et les diffuser sur internet. J’ai donc scanné tout mon travail photographique argentique, y compris les bandes d’amorce ! (Rires) Je faisais ça de 3 heures à 7 heures du matin. C’était très thérapeutique. C’était une forme de scanno-thérapie ! (Rires) Ça m’a permis ensuite de construire mon site et de le diffuser. Au début je ne savais pas trop comment faire pour ce site, j’hésitais à demander à quelqu’un car je ne voulais pas perdre la maîtrise graphique. Puis j’ai trouvé un bon outil qui me permettait de tout organiser comme je voulais. Ce que je voulais faire, c’était plus un site archives dans lequel je séparais les textes des images. L’un et l’autre s’enlacent et s’enrichissent mutuellement bien sûr, mais je ne voulais pas aborder la relation directe entre l’un et l’autre. Le lecteur est libre de son parcours. Le fait de reprendre ce travail, de le revoir dans sa globalité, d’organiser et de choisir les images. De se poser des questions, de s’interroger devant tout ça. Je me suis dit : « Qu’est ce que tu fais maintenant ? Tu vas te remettre à photographier. » J’ai remis le pied à l’étrier. J’ai choisi le numérique parce que c’est l’outil le plus simple aujourd’hui. Je me suis dit que le numérique, pouvait me permettre de faire ce que je voulais, de retrouver du plaisir et en plus associé à la couleur. C’est étrange ce rapport à la couleur parce que je me suis aperçu que finalement, j’étais assez coloriste, je pouvais donner du plaisir avec la couleur. Pour moi, d’un seul coup, le ciel n’était pas gris, il était bleu. Et, quelque part, je retrouvais les couleurs de la peinture, celle de ma mère ou des fresques de Lorenzetti.

Quel est votre premier travail en couleurs ?

C’est à Bolmon, qui se trouve un peu au milieu de nulle part. C’est un espace complexe, ça me plaît bien. Il y a des gens qui vivent là. Il y a le côté Chateauneuf-les-Martigues et le côté Marignane. C’était intéressant de voir le fonctionnement des deux, avec des zones en friche d’un côté et de l’autre, dont une qui a été transformée en zone de loisirs durant les périodes de prises de vue. Ce sont des espaces symétriques, avec le Jaï, et la digue qui sépare le canal du Rhône au Rove de l’étang de Bolmon. Il y a également une zone naturelle protégée. Et tout ça entouré par les usines, les zones Seveso, les carrières, l’aéroport ! C’est un espace entièrement construit. De l’autre côté, à Marignane, le Jaï se termine par une ancienne usine de soude. Je ne l’avais d’ailleurs pas photographiée dans les années 90 pour le projet Soude, je l’avais zappée ! Il y a un jeu comme ça par rapport au territoire, aux lieux et aux habitants. Je retrouve mes repères. La couleur c’est pas mal finalement et je me fais bien au numérique. En même temps, je m’aperçois qu’il y a plus d’exigence quand je travaille en numérique. J’ai le sentiment de devoir avoir un rendu plus net, plus propre et ça me gêne un petit peu. Je suis en réflexion par rapport à ça. Il y en a qui parlent de tyrannie du pixel. C’est un peu ça. Après, il y a Tentative d’effleurements. Ça me fait du bien de retourner sur un mode sensoriel dans la zone industrielle à Fos, à Port de Bouc, d’aller affronter l’usine d’un point de vue sensible. Je suis très loin du côté sociologique. Ensuite, par hasard, je retourne à la Seyne-sur-Mer, avec le projet Zones d’incertitude, une friche industrielle. Ce sont des retours sur des lieux avec des approches différentes et un déplacement du regard.

Un regard sur la nature peut être plus marqué ?

Oui, effectivement. Il y a ce questionnement sur la nature, mais il était déjà présent. Cependant, il s’agit toujours d’une nature anthropisée, d’une nature-projection de notre humanité. Le travail le plus significatif est la Pudeur du Faune. Je rejoins Marie-Françoise de Gantès et Luc Boniface, qui ont un projet ensemble en tant que plasticienne et sculpteur, et qui me proposent de documenter leurs approches. Et de servir de médiateur. Donc, je tiens le challenge dans une première exposition en 2016, dans laquelle je suis présent aux murs autour de leur dispositif, Luc présente des sculptures végétales et en fer soudé et Marie-Françoise suspend ses tentures au plafond et conçoit l’installation. On a chacun nos espaces, le dialogue se fait dans ces dimensions différentes. Ça me plaît bien. Sur mon site internet, je présente le deuxième volet de ce projet qui a été exposé à la Maison du Cygne à Six-Fours en 2018. Pour la préparation de cette exposition, j’avais repéré un endroit surprenant, le vallon de Roguez, un vallon obscur près de Nice. C’est un lieu magnifique. Donc, je vais là bas en plein hiver pour le photographier. Il fait froid, c’est humide et c’est glissant. Pour la petite histoire, je glisse avec mon trépied, je suis couvert de boue. je casse le moteur de mon optique, je me blesse à la main. Mais je continue, je suis tellement pris par les lieux et par cet environnement que ça me transporte.

Le projet est un dialogue entre mes images, les installations de Marie-Françoise et les sculptures de Luc. C’était une belle expérience. J’aime bien travailler avec d’autres artistes. Me mettre en relation, en tension, en dialogue dans l’espace. Ce qui me plaît le plus finalement quand j’expose, c’est le moment où j’accroche. Mais même dans ce vallon, la question de l’anthropisation, de la nature comme représentation questionnante de notre humanité se pose. Avec cette question sur la nature, je pense à mon travail sur les vestiges de l’industrie chimique. Le Vallon de Roguez me fait penser à Soude, j’éprouvais les mêmes sentiments de découverte, de solitude et d’émerveillement, et aussi de plaisir d’accrocher, de construire des scénographies.

Dans les années 90, avec Soude, j’avais expérimenté d’autres types de montages, autres que matriciels, avec des trous et des ajustements en angles. Des choses qui étaient un peu différentes. Il y avait aussi cette idée de modularité par rapport aux espaces dans lesquels le travail était présenté. C’est un projet qui a été exposé assez souvent, dans des endroits improbables. C’était accompagné aussi d’une recherche historique. L’histoire de la soude, aujourd’hui, est connue. Il y a des historiens qui travaillent dessus. À l’époque, peu de choses était publié sur cette histoire. Quand je cherchais des documents, je devais aller aux archives. J’avais lu un bouquin en anglais, une thèse sur les débuts de l’industrie chimique en France. Donc j’ai fait ce travail de recherche et je me suis imprégné de cette histoire. Comme aurait pu le faire un écrivain qui va s’enrichir d’archives pour écrire un roman historique. C’est de la mise en résonance. J’aimerais bien faire une publication de ce travail. C’était un état des lieux avec la question documentaire qui est posée. Soude a été réalisé au début des années 90. Le lien avec la nature ? Ce sont des territoires très pollués, par l’industrie chimique qui fournissait à l’industrie du savon de Marseille un de ses composants indispensables. Ce sont des espaces hybrides à proximité desquels et dans lesquels nous apprenons à vivre. Je pense qu’aujourd’hui ce que nous avons appelé nature n’existe plus que dans nos rêves et notre imaginaire. Mais peut-être n’a-t-elle jamais existé ailleurs. Il reste Gaïa, là où nous sommes, chacun d’entre nous et bien plus, en totalité ouverte, et avec laquelle nous devons composer. Photographier la nature, c’est documenter un rêve dont il faut se réveiller.

Pouvez-vous me parler de votre dernière exposition à la Galerie du Tableau : Un passé compos(t)é ?

C’est vraiment étonnant comme projet. Ce n’était même pas un projet. La propriété de ma grand-mère maternelle qui vivait à Saint-Barnabé, allait se vendre. Et j’avais réalisé quelques photos dans le parc qui était autour. C’est un lieu qui était très riche pour moi puisque c’était mon lieu d’enfance. Un de mes lieux d’enfance, j’en ai eu d’autres. Mais là, il y avait quelque chose de fort au niveau affectif. Ce lieu allait être vendu et j’avais fait quelques images avec mon 6×6. C’était en 2001 au moment où j’ai arrêté de photographier. Ce sont les seules images que j’ai réalisées durant cette longue période de privation de photographie. J’ai fait deux bobines. Et ces deux bobines, je les oublie. Et puis, en début d’année dernière je me suis remis au développement argentique. Ce sont les premières pellicules que je développe. Ce qui est étonnant, c’est que la gélatine, le grain, tout ça a énormément travaillé. L’image est restée latente pendant 20 ans. Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé. Je pensais que c’était la porosité à la lumière de l’emballage, mais ce n’est pas la lumière. C’est le produit qui a eu une vie intérieure. Finalement, il y a la présence matérielle de 20 ans de latence, donc une image qui se rajoute à la première et qui rentre en résonance. C’est le temps qui passe. C’est quelque chose qui m’est donné. Ça a un sens vraiment profond. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se font dans le temps. Ça me renvoie à ZUP n°1 quand Hassan, le frère de Lahouari, qui avait été tué par un policier juste avant que je commence mon travail photographique, me contacte et m’invite à venir célébrer les 40 ans du drame, après avoir vu mon livre. J’y vais, j’expose mes photos aux Flamants et je suis en relation avec les habitants. C’étaient des photos de la Busserine. Il est mort à la Busserine, dans le virage qui était en contrebas du Carrefour. Il avait 17 ans. Hassan, son frère, est devenu policier pour essayer de faire évoluer les mentalités. Donc, il m’invite et ça, c’est 40 ans après.

Vos projets ?

Je suis dans des notions de temps qui m’affolent un peu. Ça m’intéresse bien en même temps, parce que ça veut dire aussi que j’ai le sentiment de vieillir, et qu’une distance s’opère avec ce que j’ai réalisé. Plus que mon travail photographique aujourd’hui, ce sont peut être tous ces questionnements sur l’ensemble de ce qui a été réalisé, qui m’intéressent. Ce n’est pas à moi de dire si cela a ou non du sens, mais je dois juste donner quelques clés pour que d’autres puissent répondre. Je fais des photographies, mais si je n’en fais pas, c’est moins urgent pour moi. Et puis, il y a aussi la question du rapport à la parole. La parole poétique m’intéresse beaucoup et peut m’affecter profondément. J’aimerais travailler avec un poète. Mais il me reste aussi des choses à écrire. Enfin, il m’arrive de parcourir la plaine de l’Isère du côté de Tullins. Il y a là-bas un terrain de tennis abandonné qui m’attend. Il est situé entre une zone d’activité industrielle et commerciale, des terrains agricoles et des lotissements. La dernière fois, la neige l’avait recouvert et on avait condamné son accès. Il va me préoccuper quelques temps. Je nomme ce projet Fin de Parties.

![[ ENTRETIEN ]

Géraldine Lay L'œil et la page, un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 Lien dans la bio

Photographe et éditrice chez Actes Sud, Géraldine Lay avance guidée par ce qui l’anime : les rencontres, les lieux et les personnes. Son parcours se construit dans un équilibre fertile, nourri par cet aller-retour constant entre accompagner les œuvres des autres et poursuivre sa propre exploration du monde.

📷 The North End, Géraldine Lay, Courtresy Galerie Le Réverbère](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)