Valérie Horwitz La Muette

Valérie Horwitz présente à La ville blanche une série au long cours sur la cité de La Muette, le premier grand ensemble français. Un travail sensible où archives et vues contemporaines se superposent à l’image de l’histoire complexe du lieu.

Propos recueillis par Christophe Asso

Quel est votre parcours ? Comment êtes-vous devenu photographe ?

Je suis né à Marseille et j’ai grandi à Aix-en- Provence. Il y a toujours eu des images à la maison. Mon père faisait beaucoup de photos. Il m’a donné mon premier appareil quand je suis partie en classe verte en Bretagne. J’avais 9 ans. J’ai toujours fait un peu de photo mais je n’en faisais rien. À l’adolescence, j’ai appris à faire du développement et du tirage à la MJC d’Aix avec Mylène Malberti. Je passais des heures dans le labo mais je n’étais pas une très bonne tireuse. Ce que j’aimais, c’était l’expérimentation. Aix était une ville où je me sentais à l’étroit. Alors, après le bac, je suis partie bras dessus bras dessous avec un pote faire des études supérieures à Paris. J’ai eu un diplôme de communication-marketing et j’ai très vite eu des propositions pour travailler dans des grandes agences à Paris. Je m’étais posée la question de faire soit Louis Lumière (NDLR : École Nationale Supérieure) soit le Celsa (NDLR : École des hautes études en sciences de l’information et de la communication) à la fin de mon BTS. J’étais attirée par le photo-journalisme et le reportage. J’ai passé le concours de Louis Lumière, mais je n’avais fait aucune prépa. Au lycée et pour le bac économie, je n’avais plus de physique-chimie depuis la seconde. Et quand je suis arrivé à l’épreuve de physique-chimie, je ne les comprenais pas les questions ! L’histoire était réglée ! On m’a proposé un super job chez CLM/BBDO mais je me suis vite rendue compte que je m’étais trompée ; soit je m’étais trompée d’études soit la boîte était trop grosse. J’ai fait une autre tentative dans une filiale de CLM à Marseille. C’était en 1997. Ça a confirmé que je m’étais plantée d’études ! (Rires) Cela relevait d’une question éthique : faire de la création pour vendre un produit ne marchait pas, je ne m’y retrouvais pas. J’ai fait des petits jobs et assez vite, des copains skateurs et snowboarders m’ont sollicité pour faire des portraits pour des marques. J’ai fait une première série et là, Rossignol m’a dit : « Elles sont supers tes images ! On aimerait bien les utiliser pour la campagne de com des prochaines boards » J’ai dit OK et les choses se sont enchaînées. Je me suis retrouvé sur la route à suivre les jeunes espoirs et pros français pour les photographier. Après 5 ans, j’ai eu besoin de m’ancrer et d’avoir des relations plus stables. En 2000, je reviens dans la région, j’envoie des candidatures spontanées et je travaille avec Sandra Patron chez Triangle France à la Friche. Là je découvre l’art contemporain. Depuis mon enfance, j’allais voir des expos avec mes parents mais nous nous arrêtions à la période de l’art moderne. Le seul artiste contemporain que j’avais découvert c’était Jesus Rafael Soto dans les jardins de la Fondation Maeght. En travaillant chez Triangle, un univers s’ouvre à moi, et peu à peu, je commence à avoir un désir de faire moi-même les choses. La collaboration s’arrête et je crée La chambre claire avec cette idée d’inviter des artistes à créer dans/pour l’espace public. Ce n’était pas très novateur. La Galerie of Marseille avaient fait ce genre de tentatives dans les années 90, mais j’avais envie de ça. Pour le projet Interstices #1 j’avais invité Stéphanie Nava, Ingrid Moureau, Laurent Dejente, Cécile Bordas, Alice Hamon, Carole Monterrain et Natacha Lesueur. Je leur avais demandé de créer ou de mettre à disposition une de leurs pièces pour des panneaux publicitaires dans l’espace public. Les images faisaient 1,2 m par 1,8 m. Quand je dis images ce pouvait être du dessin, de la photographie ou de l’aquarelle. J’aurais aimé pouvoir utiliser les panneaux publicitaires implantés dans la ville mais c’était trop compliqué. C’était JCDecaux qui avait le marché. Eux étaient partants mais il fallait établir une convention avec la Ville de Marseille. Ce qui m’intéressait c’était d’avoir la face et le dos. J’avais rencontré l’élue qui s’occupait des espaces publicitaires et de la communication, qui avait eu certaines déconvenues avec l’opposition de la Communauté Urbaine et c’était la guerre ! Sa guerre. Elle était focalisée là dessus. Un événement culturel ne représentait aucun intérêt pour elle à son sens. J’ai finalement travaillé avec Clear Channel, qui a mis à disposition et implanté une quinzaine de mupis sous la forme d’un parcours dans le Parc Borély.

En 2012 vous découvrez que vous avez une pathologie chronique auto-immune.

J’avais un bouton sur le bras qui ne partait pas. Au bout de 15 jours je fais des analyses et le diagnostic est posé. Je ne sais pas si j’ai compris grand chose à l’époque. Le premier médicament prescrit engendre une toxidermie médicamenteuse et 3 semaines d’hospitalisation. La maladie s’enflamme. J’étais physiquement très amoindrie et isolée chez moi sans pouvoir travailler ni sortir à cause de ma photosensibilité. Les médecins font des tentatives pour stabiliser le lupus mais ne trouvent pas vraiment de solution. J’entre donc en contact avec des médecins de La Salpêtrière (NDLR : Hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris). Comme je ne peux pas me déplacer ils me demandent des photographies. Je fais quelques images pour les leur envoyer. Quand j’en vois certaines, j’emprunte l’appareil d’un ami et réalise une première série, LED, qui est un point de départ et un point de rencontre avec Soraya Amrane qui, sur les conseils de Véronique Traquandi, m’a aidé à trouver mon écriture photographique. C’est pendant cette période que je me suis recentrée sur ce que je pouvais et ce que j’avais envie de faire. La question était essentielle, même si les perspectives étaient floues. Je me suis appuyée sur la dimension auto-biographique pour créer la série 5 years, dont je me détache peu à peu. Pour l’exposition Encore à La Compagnie, en duo avec Gary Hurst, l’enjeu était double. Il y avait le point de convergence de nos travaux sur la question de la maladie, et l’envie de rendre le fil rouge de ma démarche visible. De donner à voir des images extraites de différentes séries, comme une invitation à découvrir d’autres pans de mon travail et créer des ponts. Avec le temps, et même si tous mes travaux sont liés par des questions sous jacentes, il me semble difficile de les faire co-exister dans le même espace. Aujourd’hui, à la Ville Blanche il n’y a qu’une série présentée.

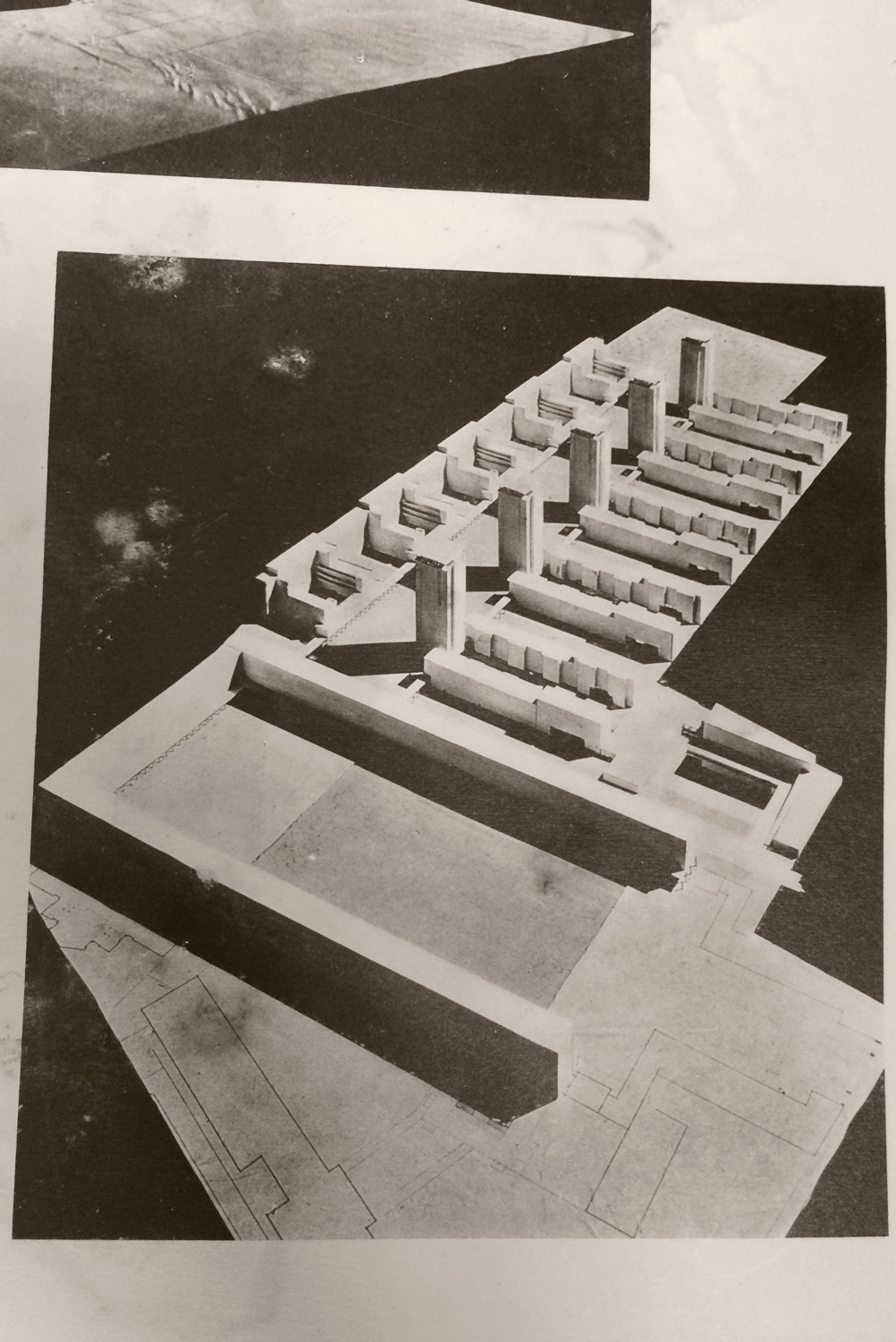

J’ai travaillé sur la question de la circulation du corps dans l’espace, du rapport d’échelle entre le corps et la taille de l’image, et de la relation sensuelle à l’image et à sa manipulation. La Muette est une série sur la vie de ce grand ensemble, de sa création à aujourd’hui. Dans l’exposition à la Ville Blanche il y a 3 espaces. Le premier : celui de l’histoire et de l’archive de cette cité. Dans cet espace il y a des strates d’images de différentes époques qui viennent de fonds photographiques différents, comme celui de la cité de l’architecture, du mémorial de la Shoah, de la Seine Saint-Denis par exemple. J’ai considéré des images que j’avais réalisées comme des archives, ou que j’archive avec les autres. Je les considère comme des documents qui font partie de la recherche et de l’histoire du bâtiment, au même titre que celles de la construction de la cité, celles de la période de la guerre et celles de la destruction. Le deuxième espace est un corpus de 14 images contemporaines. Il a fallu choisir un point d’appui. Dans cet ensemble il y a beaucoup de portes et de fenêtres. Je me suis donc demandée : « la porte ou la fenêtre ? ». J’ai fini par choisir des ouvertures qui n’ouvraient sur rien ! (Rires) Le troisième espace est celui que j’appelle l’espace muséal ! (Rires) Ce sont des cartes postales originales réalisées majoritairement à l’époque de la construction de la cité, que j’achète au fil du temps sur des sites spécialisés. On voit le paysage et son évolution, les champs autour de la construction, la première route, la nouvelle caserne des gardes mobiles, qui s’entrainaient et habitaient dans les tours détruites en 1976, etc… Dans les surprises heureuses, j’ai découvert un message écrit par un garde mobile qui arrive à la cité de La Muette en 1938. Il livre ses impressions par rapport à l’espace, à l’architecture et la façon dont ils investissent les tours. Ce témoignage est très intéressant par rapport à l’histoire de ces bâtiments et à leur destruction. Les tours n’étaient pas habitées au dessus du 4e étage. Sans entretien, la dégradation a commencé par le le toit et ça a finit par être dangereux. L’État a voulu détruire les tours et garder le bâtiment en U. C’est à ce moment-là qu’une correspondance s’engage avec l’architecte Marcel Lods. Il y a dans ces écrits des éléments qui vont venir enrichir ce travail au-delà des quelques images que je vais réaliser pour le terminer.

Quand et pour quelles raisons vous êtes-vous intéressée à La Muette ?

J’ai écrit les débuts de ce projet fin 2016. Les premières images ont été faites en février 2017. J’avais découvert les premiers éléments dans un documentaire sur l’architecture du XXe siècle sur Arte. Il était question de l’évolution en miroir de l’architecture Allemande et Française en ce début de siècle. La cité de la Muette étaient les premiers gratte-ciels français. Grâce à ce documentaire, j’ai compris que La Muette et ce qu’on nomme communément Drancy à propos de la Shoah était le même lieu. J’ai voulu y aller quand j’ai appris que cette cité, qui avait été un camp d’internement puis de transit, avait repris sa fonction première de logement social en 1947 (fonction qu’elle n’avait jamais eue jusque-là). Cela me semblait un cas unique en France. C’est la curiosité et le désir de savoir comment « on » habite la Muette qui m’ont amenée là bas.

L’exposition ne comporte pas de texte qui explique l’histoire du lieu. Pourquoi ce choix ?

Je ne voulais pas de cartel. J’avais préparé une feuille de salle mais à cause de la situation sanitaire l’exposition est uniquement visible sur réservation. Comme je fais toutes les permanences, j’ai pensé que ce n’était pas nécessaire. Et si on va un peu plus loin, il y a peut être un lien avec le nom de la cité. Dans cet accrochage, j’aime l’idée de faire entrer l’autre dans un rapport physique avec l’archive. C’est le même que lorsqu’on consulte des documents dans une médiathèque : tu soulèves, tu amasses… Faire cette exposition me permet de donner une forme à mon propos et de savoir ce qui reste à faire pour terminer cette série : quelques vues de la façade nord et des vues depuis les fenêtres vers l’extérieur. Dans les images de l’exposition on est toujours tournés vers l’intérieur de la cité car je n’ai pas pu choisir les appartement dans lesquels j’ai fait les prises de vue. C’est le bailleur qui me donnait les clés. Les images à venir vont ouvrir sur l’arrière du bâtiment, mais ça continuera à être des images fermées car j’ai déjà fait les repérages. Je ne cherche pas à l’amplifier de façon factice. C’est un fait.

On en revient à une notion importante et récurrente dans votre travail, l’enfermement.

Ça induit la question de la liberté. Constater ce qui enferme est un levier pour se libérer. C’est ça qui est en jeu. On est tous enfermés, dans nos pensées, des schémas, des idéologies, des croyances, des injonctions. Ce n’est pas forcément malheureux ! (Rires) J’ai commencé à travailler sur cette notion de manière assez instinctive. Cela part d’une découverte qui génère des émotions et des questions. C’est quelque chose de très ancré dont je ne pourrais absolument pas parler. En l’occurence c’est ce que je découvre de la réalité de la cité de la Muette qui m’amène là-bas.

Vous parlez aussi « d’un dehors qui agresse »

J’en parlais, j’en parle un peu moins. Je suis hyper-sensible et je peux vite me sentir agressée ou trouver qu’il y a une violence sourde dans cette société. Cette sensibilité m’aide beaucoup en photographie ou en poésie. Je me sens vraiment réceptive. C’est une forme de disponibilité au paysage, à l’environnement, à l’autre.

Avez-vous envisagé une suite éditoriale au projet ?

L’édition et l’espace du livre m’intéressent énormément. Dans l’histoire de ce bâtiment, il y a des sujets glissants (la mémoire et la Shoah par exemple) et j’avais besoin d’ancrer mon propos et de trouver une forme pour pouvoir y penser. Les bâtiments de La Muette sont construits dans les années 30 mais ne trouvent pas preneurs. Les logements sont malaimés et loués relativement chers. Les tours et les peignes sont finalement investis par les gardes mobiles de la gendarmerie tandis que le bâtiment en U demeure inachevé. Durant la guerre ce dernier devient un camp d’internement puis un camp de transit. En 1947, à la fin de guerre, le U est terminé et reprend sa fonction première de logement social. Cette partie sombre de l’histoire, dans laquelle la France a officiellement reconnu sa responsabilité en 2001, est très présente sur place ; on trouve entre autres des plaques commémoratives, un wagon et le mémorial. Dans l’exposition il y a, dans 3 ou 4 images, des signes lisibles et visibles de cette période. Je trouve qu’il y en a assez car je ne veux ni réduire son histoire à cette période, ni la minimiser. Et en effet, c’est un travail qui a besoin d’être accompagné par la narration.

«La Muette», Valérie Horwitz, La ville blanche, du 26 mars au 30 avril 2021, dans le cadre du festival Photo Marseille 2020.

Plus d’informations sur Valérie Horwitz

![[ ENTRETIEN ]

Abed Abidat Le silence des images un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 lien dans la bio

Éditeur, photographe, animateur-éducateur, Abed Abidat a construit un parcours singulier où création et engagement social se rejoignent, et pour qui l’image, est à la fois un outil de transmission et un moyen d’expression. Du quartier des Aygalades à la création des @imagesplurielleseditions , sa trajectoire mêle travail social, projets artistiques et exploration des mémoires entre la France et l’Algérie. Une œuvre guidée par le désir de raconter des histoires et de laisser des traces.

📷 La rue Les enfants, Le Panier, Marseille (c) Abed Abidat](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)