Orianne Ciantar Olive Faire un pas de côté

Photojournaliste pendant vingt ans, Orianne Ciantar Olive se consacre désormais à ses projets personnels : son travail d’auteure, le projet Lose Control qu’elle mène avec son compagnon Nicolas Serve, et Stuck In Here, un projet protéiforme qui donne de la visibilité aux jeunes ukrainiens. Entretien avec une femme engagée et en phase avec son époque.

Propos recueillis par Christophe Asso

Quel est votre parcours, comment en êtes-vous venue à la photographie et à l’image ?

La photographie était très présente dans ma famille. J’ai des valises de photographies, prises y compris par mes arrières grands-parents. Ça a toujours fait partie de mon quotidien avec un grand-père amateur et un père éclairés et très passionnés. À l’adolescence, mon père m’a donné son boîtier qui est toujours mon boîtier actuel. Il a 40 ans, mais c’est le boîtier que j’utilise pour tout, y compris pour mes reportages à l’étranger ou en presse. J’ai toujours fait de la photographie au quotidien. J’ai passé un bac théâtre puis un master de cinéma à la faculté. Je tournais un peu autour. Je n’avais aucune volonté de faire de la photographie mon métier.

Lors d’un voyage en Syrie que j’effectuais pour ma licence d’archéologie, j’ai rencontré par hasard à Damas, le directeur des Rencontres de la photographie d’Alep. Je voyageais beaucoup et je faisais beaucoup de photos en voyage. Il a vu ces photos et il les a exposées. Ça a donné lieu à ma première commande presse. C’est comme ça que je suis devenue photographe. J’étais la première surprise. C’était tellement évident, ça faisait tellement partie de mon quotidien. Je n’avais jamais envisagé d’en faire mon métier.

J’ai commencé à travailler pour des magazines liés aux voyages, comme Univers des voyages, National Geographic, Paris-Match. J’ai travaillé en tant que photojournaliste pendant une dizaine d’années, entre 2003 et le début de la guerre en Syrie en 2011. J’étais, à ce moment-là, souvent basée à Damas. Je travaillais dans tout le Proche-Orient : Syrie, Jordanie et Liban notamment. Je travaillais à la fois pour la presse indépendante et en même temps, je faisais des photos de spectacles culturels, de festivals de musique. Mon activité se découpait entre ces deux parties, plus une partie actualité toujours très forte en étant basée au Proche-Orient. Je pense notamment à l’attentat contre Hariri au Liban. Ce sont des événements auxquels j’ai assisté. J’ai travaillé une dizaine d’années en tant que photojournaliste indépendante, puis je suis revenue à Marseille où j’ai rencontré mon ex-mari. Il a fallu que j’arrête un petit peu de voyager et que je me fixe. Je suis rentrée au service photo de la Provence. J’y suis restée un an ou deux. C’était une époque où les photojournalistes en PQR et dans les médias, en général, étaient vraiment considérés comme des livreurs de pizza. Je faisais des journées de douze heures, avec une liste de douze lieux et des choses à faire, mais je ne savais pas qui écrivait, ni ce qu’il se passait. On me disait : “Tu fais un clic et tu reviens”. Ça me faisait un peu drôle. Je me suis dit que si je continuais comme ça, je ne pourrais plus jamais toucher à un boitier de ma vie. Je suis repartie à l’école de journalisme de Marseille parce qu’autant on laisse les rédacteurs prendre des photos, autant on ne laisse jamais les photographes écrire. J’y suis allée pour avoir mon diplôme en bonne et due forme pour la partie rédactionnelle et de là, je suis devenue journaliste. C’est ce qui m’a permis de pouvoir continuer mes activités photo au rythme que je souhaitais, sur des sujets que je souhaitais et en toute indépendance. Je travaillais pour différentes rédactions. Là aussi, encore un petit cycle de dix ans jusqu’à récemment où j’ai arrêté le journalisme et me consacre de nouveau entièrement à la photographie.

Sur votre métier de photojournaliste, vous dites que vous en aviez une conception très ouvrière à vos débuts ?

Oui, c’était le cas. Je n’ai pas fait d’école photo. J’ai fait une école de cinéma, j’avais une approche et une conception esthétique de l’image qui était très liée à la cinématographie. Je ne faisais pas encore le lien entre le métier de photojournaliste et une quelconque recherche esthétique. Je n’étais pas du tout dans ces considérations-là. Par contre, j’avais une conception très ouvrière du métier. J’avais une mission, je faisais le travail. Il y avait quand même cette idée très formatrice d’ailleurs, de se dire que quand on t’envoie sur un sujet, il faut que tu fasses le tour de la pièce. C’était un des photographes avec qui j’avais travaillé qui m’avait dit : “Si tu as cette pièce de 2 € à photographier, tu dois la photographier côté pile, côté face, les tranches, le profil, de loin, de près.” C’était ça faire le tour de la pièce.

Faire le tour du sujet.

Oui. Je partais couvrir mon sujet, je rendais mon sujet et c’était plié. Puis les choses ont changé, avec l’expérience, la confiance en soi, la maturité, une meilleure connaissance du milieu des médias, et le fait que la photo se soit énormément démocratisée. Quand j’ai commencé, le numérique n’existait pas encore. Quand on envoyait des photos aux rédactions, on faisait transiter nos pellicules par quelqu’un qu’on trouvait à l’aéroport et qui les amenait à Paris. Tout se passait comme ça. Avec le numérique, les téléphones, tout le monde s’est mis à prendre des photos. Ça nous oblige à reconsidérer notre métier, et notamment la fameuse question de l’objectivité. En tant que professionnels, qu’est-ce qu’on a de plus à amener ? Si ce n’est pas notre analyse et notre vision, on n’a rien de plus à amener que n’importe quel autre photographe. Le curseur change un petit peu.

D’où la formation de journalisme ?

Oui.

À la cérémonie de remise du 5e prix du photojournalisme du club de la presse Marseille-Provence Alpes du Sud, j’ai appris que vous faisiez partie du club de la presse.

Oui, je suis vice-présidente du club de la presse aux côtés de la présidente Rislène Achour. C’est une nouvelle mandature. Je vais m’occuper particulièrement de la commission photojournalisme avec cette idée qu’on est le club de la presse Marseille-Provence et qu’il faut recentrer le débat sur ce qui concerne la presse et les problématiques locales. Avec la commission photojournalisme, il y a le prix de journalisme chaque année. L’idée, c’est d’aller encore plus loin. À Arles, on va organiser deux ou trois événements à destination des jeunes photojournalistes en local qui se lancent pour leur apprendre à travailler avec les rédactions sur leur territoire et aussi en tant que correspondants pour le national ou l’international. Ce sera aussi l’occasion de parler des problématiques liées aux médias locaux et à la considération des photojournalistes dans les rédactions d’une façon générale.

La défense des conditions de travail et des droits des photographes

Défense des droits des photographes, défense des cadres du métier puisque quand on voit aussi qu’on demande, dans la même mission, à un photographe de faire à la fois des photos et de la vidéo. Aujourd’hui on est tous un peu couteau suisse. Il faut en parler aussi puisqu’on ne peut pas tout faire en même temps. C’est la publication qui perd en qualité. Il faut encore faire de la pédagogie, y compris auprès des rédactions et des directions des rédactions, pour leur faire comprendre qu’une photo n’est pas l’illustration d’un article, mais une information complémentaire. Dans ce cadre-là, il faut qu’à minima, on sache de quoi parle l’article, ce que va écrire le rédacteur, qu’il y ait un vrai travail d’équipe.

Vous avez développé, en parallèle de votre production de photojournaliste, des travaux personnels. Sur votre site internet, le premier travail s’intitule 144. Beyrouth – Damas.

144, c’est la distance en kilomètres de l’ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Beyrouth à Damas. J’ai quitté Damas en 2011, au tout début de la guerre et ne suis pas retournée dans la zone jusqu’en 2019. J’ai eu l’opportunité de retourner à Beyrouth par une amie de Sarajevo qui est partie s’installer là-bas. J’ai tout de suite sauté sur l’occasion en lui disant que je connaissais bien le Liban. Comme Daesh commençait à se retirer de la zone syrienne aux alentours de Damas. Je me suis dit qu’en entrant par le Liban, j’avais peut-être une chance de pouvoir retourner à Damas, ce que je n’ai pas réussi à faire. Pour atteindre mon but, j’avais envie de travailler sur cette ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Beyrouth à Damas, entièrement détruite depuis la guerre civile, mais dont les enjeux apparaissaient en 2019 comme étant primordiaux dans le cadre de la reconstruction syrienne. Puisque pour faire venir les matériaux, il fallait que ça arrive par la mer et le port de Beyrouth, À ce moment-là, il n’y avait pas eu encore l’explosion. On parlait de la reconstruction syrienne et de l’enjeu de la réhabilitation de cette ligne de chemin de fer. J’ai superposé des cartes d’archives et des cartes actuelles de Google Maps et j’ai réussi à reconstituer le tracé exact des rails qui souvent disparaissaient sous les constructions qu’il y a eues, entre-temps, depuis la guerre civile. C’était très intéressant parce qu’en longeant cette ligne de chemin de fer, on peut vraiment être témoin de toute l’histoire du Liban et de tout ce recommencement perpétuel. Ça a été de nouveau mon point d’entrée sur le Proche-Orient en 2019.

Il y a plusieurs séries qui sont présentes sur votre site. Plusieurs m’ont interpellé, dont évidemment celle pour laquelle vous avez été sélectionnée pour le Prix Maison Blanche en 2022 et qui se passe au Liban également : Nos printemps intranquilles. Ce travail aborde des thématiques qui vous sont chères comme l’existence, le parcours, le devenir. Cela concerne principalement les jeunes, en l’occurrence la jeunesse libanaise. C’est quelque chose qui est central dans votre travail, cette question du devenir.

La question du devenir est devenue centrale. La question de la jeunesse, c’était une continuité puisque j’ai vraiment recommencé à faire des documentaires au long cours à partir de 2017. Là, je suis partie à Sarajevo et pendant quatre ans, j’ai travaillé sur la question du devenir, en suivant des adolescents. C’est arrivé un petit peu par hasard. J’étais partie travailler sur un sujet journalistique bien anglé, mais le jour de mon arrivée, je m’assois sur un banc devant un lycée au moment de la sortie des élèves. Je me mets à discuter avec eux et à les suivre. La jeunesse est apparue comme ça dans mon travail. Cette série sur Sarajevo, Sous les étoiles d’Andromède, c’était aussi le miroir de ma propre adolescence. Il y a quelque chose qui s’est joué là-bas.

La question de l’existence et de ce qui advient quand un élément vient briser le cours normal de la vie, est centrale, comme dans l’ensemble de mes travaux. Quand j’ai fini le chapitre Sarajevo, un an plus tôt, j’ai recommencé à voyager au Liban. Naturellement, je rencontre à nouveau des jeunes et des ados, et je fais un travail dans la continuité de ce que j’avais fait à Sarajevo, puisqu’il y a aussi cette continuité de l’après-guerre, de la reconstruction, du devenir après une période de violences. La première partie de ce travail au Liban, c’est Nos printemps intranquilles. On est très centré sur cette question du devenir et de la jeunesse. Cette série a été exposée à Maison Blanche et dans le même temps, j’ai obtenu la bourse de l’aide à la photographie documentaire du Cnap qui me permet de la continuer.

Dans ce cheminement pour Nos printemps intranquilles, j’avais beaucoup travaillé sur Beyrouth. Dans la continuité de cette série, j’ai voulu aller plus loin dans la réflexion et dans cette question du devenir. Toute cette recherche m’a emmenée récemment dans le sud du Liban. Je quitte Beyrouth parce que je veux quitter aussi l’empreinte occidentale, avec cette envie de travailler sur le Levant et de réfléchir sur cette question du recommencement perpétuel de la violence, de la guerre et donc à la question du désastre. Entre-temps, il y a eu l’explosion au port de Beyrouth, la guerre en Ukraine, les pénuries alimentaires. Aujourd’hui, au Liban, l’État est quasi inexistant. Il n’y a plus d’électricité. C’est un désastre permanent. À chaque fois qu’on pense que le fond du puits est atteint, on peut encore creuser. C’est un puits sans fond.

C’est unique, c’est emblématique. C’est un exemple empirique de ce qui est en train de se passer dans le monde. C’est-à-dire que des pays du monde entier, c’est le seul pays qui en est à ce point-là, à être sans arrêt dans ce cycle infernal du désastre qui n’en finit pas. Le peuple en ce moment, je le trouve d’ailleurs assez calme au vu des circonstances, mais je me suis surtout rendu compte qu’il était en état de sidération, avec un horizon devenu inexistant.

Dans Nos printemps intranquilles, je trouve qu’il y a une frontalité dans vos images, que ce soit au travers des éléments urbains ou même des portraits. Il y a très peu d’images qui ouvrent vers un ailleurs même s’il n’est pas très lointain. On est souvent face à des murs.

C’est très clos comme univers. Comme Sarajevo d’ailleurs, même si ça fait longtemps que la guerre est finie, pour eux, ce n’est pas terminé. Au Liban, c’est pareil. Il y a cet état de sidération où l’horizon est complètement bouché, où la population vit au jour le jour, heure par heure, sans savoir ce qui va se passer le lendemain. En même temps, on est au pays du Levant, avec tout l’imaginaire qui va avec : pays de la lumière, berceau de l’humanité. L’idée, c’était de travailler sur tout ça en posant un certain nombre de questions et en renversant les choses. Que se serait-il passé si le cours des choses avait été différent ?

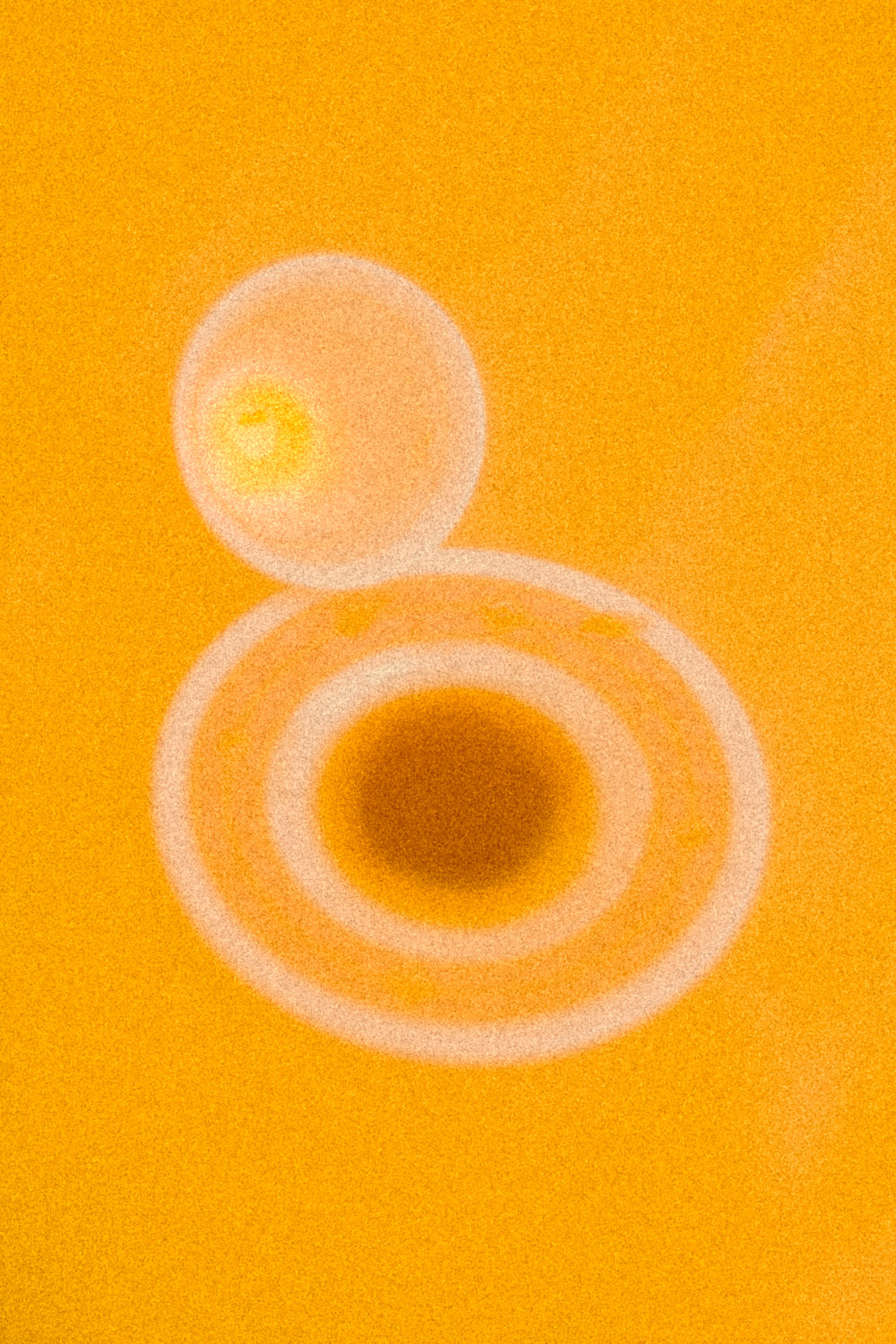

L’objet de mes recherches, c’était cette question du désastre. Étymologiquement, le désastre, ça veut dire mauvaise étoile. Je me suis dit que le soleil est la seule étoile que nous, humains, on ne peut pas regarder en face. À la fois objet de vie et de mort, si on le regarde en face, on se brûle les yeux. Il y a aussi toute cette idée métaphorique de se brûler les ailes ou de se brûler les yeux pour une cause, par désir de vengeance ou par souffrance. Le soleil pouvait devenir vraiment central sur ces questions et je suis repartie dans le sud du Liban pour y travailler. Il y a la question du désastre et comment étudier ce recommencement perpétuel de la violence. Ce travail s’ancre dans le Levant, le Mashreq, cette zone du Proche-Orient. Ce n’est pas une série sur le contexte géopolitique libanais. On est loin du reportage journalistique. C’est pour ça que ça m’embêtait de continuer à le nommer expressément au Liban, puisque ce n’est pas vraiment le sujet.

Le Liban, je m’en sers comme un exemple empirique. Je m’ancre dans ce territoire parce qu’il est emblématique de ce recommencement perpétuel du désastre. Dans cette idée de renversement des choses, il y a un chapitre sur lequel je travaille qui s’appelle Nabil, l’épreuve du désastre. Nabil, c’est juste Liban à l’envers et tout est retourné comme ça. C’est retourné dans les mots, dans la sémantique. Par exemple, le mot “mer” en français est féminin, mais en arabe, c’est un mot masculin. Le soleil, c’est pareil, c’est inversé. J’ai poussé la démarche jusqu’au bout, c’est-à-dire que je suis parti au Liban en ne prenant des photographies que sur le verso des négatifs. Toutes mes pellicules sont retournées. C’est ce qu’on appelle du Redscale. C’est vraiment cette idée d’interroger ce qui s’oppose, d’interroger l’autre côté des choses. Ce projet va certainement m’amener au Maghreb, soit le Couchant.

C’est la suite de Nos printemps intranquilles qui était un premier chapitre. Ça va continuer avec un autre voyage dans le nord du Liban, toujours sur ces effets miroir puisque dans les mêmes années, le Liban était en guerre au Nord et au Sud. Dans le Sud, c’était la question de l’occupation israélienne. Dans le Nord, on était sur la question de la guerre civile. C’est tout un travail de photographie, d’écriture et de poésie.

L’idée c’est de retourner les choses. C’est faire un pas de côté, essayer de changer de point de vue. Les deux villes sont liées, Sarajevo et Beyrouth. La Biennale d’architecture de Venise m’a demandé de faire une proposition que j’ai appelée After War Parallax et dans laquelle je mélange des photos prises à Sarajevo et à Beyrouth. Les deux villes sont confondues. On ne sait pas qu’est-ce qui a été pris et où. Ce qui est sûr, c’est qu’on a deux contextes politiques différents, deux guerres différentes, mais en même temps, on a des conséquences après-guerre qui sont très similaires, des stigmates qui sont les mêmes. L’idée c’est d’interroger le point de vue à la fois en tant que photographe, comment on se positionne, mais aussi du point de vue du spectateur ou du public. De se dire si l’on regarde la même image 1000 fois, est-ce qu’on voit toujours la même chose ? C’est cette question du point de vue qui est interrogé sur un fait commun qui est l’après-guerre.

Faire un pas de côté. Je voudrais qu’on parle du projet Stuck In Here, du compte Instagram jusqu’à l’exposition au Centre Pompidou et au livre.

Stuck In Here, c’est un peu une synthèse de tout ce qu’on vient de se dire, des années de photojournalisme et des travaux documentaires avec toujours cette question des civils qui est centrale. Le siège de Sarajevo était le plus long siège de l’histoire moderne. En travaillant avec les adolescents, on discute avec les parents qui, eux-mêmes, étaient coincés dans le siège de Sarajevo. Je me suis beaucoup documenté sur ce qui s’est passé pendant la guerre. En images de la guerre, on a beaucoup d’images de massacre. On a un peu moins de témoignages de ce qui se passe pendant le quotidien d’une guerre. Quand on est dans cette ville, encore maintenant, où tous les murs sont criblés de balles, on se dit que dans la temporalité réelle, quatre ans, c’est extrêmement long. On se pose des questions, qu’est-ce qu’on aurait fait pendant quatre ans coincés dans cette situation ? Ces témoignages, finalement, il y en a assez peu. Les gens là-bas m’ont expliqué que pendant le siège, bizarrement, c’était l’une des périodes les plus créatives de leur vie. Comme ils étaient tous persuadés qu’ils mourraient dans l’heure, que chaque heure, ils apprenaient qu’un ami ou une personne de la famille était décédé, ils n’avaient plus rien à perdre. Ça a libéré complètement les choses. Finalement, ils ont organisé énormément de choses, des concerts dans des caves, toutes sortes de projets. Ça a développé une créativité incroyable.

Cette question est fondamentale, même dans le travail au Liban, avec les camps d’enfermement où l’aspect créatif des prisonniers a été démultiplié pour en sortir, pour créer des petites choses. Tout ça, c’est important dans mon travail. Quand l’invasion russe en Ukraine a démarré le 24 février, comme tout le monde, je suis sidérée devant les images. Tout va très vite, il y a les amis photographes qui envoient des messages. Tout le monde veut partir couvrir ce conflit. Je me demande quelle est ma place en tant que photojournaliste ? Quelle est la légitimité d’y aller ou non ? J’en vois beaucoup qui partent sans aucune commande, sans assurance, sans rien. Finalement, je réalise que l’Ukraine aussi, c’est à côté, c’est accessible. On prend un vol Ryanair, on arrive vite en Pologne, on peut facilement passer la frontière.

Il y a le constat aussi de se dire que dans les prochains jours, on va être littéralement inondés d’images de guerre sur les réseaux. Ça va être quoi l’impact de tout ça ? Un flot d’images violentes, c’est une chose, mais quel est le but d’une image de guerre ? Au départ, c’est d’informer, d’alerter l’opinion publique. Si on est assommés d’images de guerre, au bout d’un moment, le public ne voit plus rien. Soit il fait un déni, il ne veut plus en voir, soit malheureusement, il est trop habitué et ça ne le touche même plus. Rapidement, en deux jours, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour raconter cette guerre autrement, pour essayer de toucher le public et l’engager dans ce conflit, quel que soit son engagement.

Stuck In Here est né comme ça, le nom est venu de lui-même. 2 jours plus tard, le 26 février, j’avais consacré un smartphone à cette histoire avec son propre numéro de téléphone, toutes les applis de messagerie possibles pour pallier tout ce qui pouvait se passer pendant la guerre.

L’idée, posée très clairement, était de publier des photographies qui viennent du cœur de la guerre, mais sans aucune image de guerre. Décentrer le regard, emmener l’attention du public et le prendre par surprise en se disant qu’en lui montrant le quotidien, il allait pouvoir s’identifier. C’était le pari de départ.

Y avait-il un cahier des charges pour les photos ?

Tout s’est fait de façon extrêmement fluide. Le cahier des charges était extrêmement restreint avec cette demande de recevoir une dizaine de photos. Peu importe qu’elles soient prises par smartphone, appareil photo ou tablette. La question de la censure était tout de même présente en se disant qu’on utilise un réseau social. L’idée, c’est de se jouer de la société du spectacle tout en utilisant les codes de la société du spectacle. Stuck in Here, c’est un projet éditorial, il y a un parti pris. Ça veut dire que quelque part, c’est aussi un objet de propagande. Comment on interroge la propagande en étant soi-même un outil de propagande ? Quand j’ai trouvé des jeunes qui acceptaient de m’envoyer leurs images, le ton s’est posé très vite. Comme la plupart de ces jeunes ont vraiment l’amour de la photographie, ils photographient en argentique et la guerre venant de commencer, ils n’avaient pas de pellicule des combats. Naturellement, ils m’ont envoyé des photos de leur vie quotidienne juste avant-guerre et ça a donné le ton. Même aujourd’hui où le conflit a démarré depuis un an, énormément de ces jeunes ont fait des photos de la guerre, pourtant on n’en voit pas. Cette idée de ne pas montrer d’images violentes, elle a tout de suite été comprise de façon tacite par tout le monde et y compris par les nouvelles personnes que je contacte. Je n’ai pas besoin de leur préciser.

Comment avez-vous communiqué et contacté toutes ces personnes ?

C’était très dur parce que j’ai quelques comptes Telegram et fil Telegram sur lesquels je suis inscrit, ils me donnent de l’info en temps réel sur place. Je suis passée par là et par quelques contacts. En cherchant par hashtag, #guerre ukraine ou #ukraine tout court, il n’y avait que des images de la guerre qui sortaient. Je me suis demandé où trouver des jeunes qui ont l’amour de l’image, cette conscience visuelle et en même temps, un esprit de jeunesse sans frontières, de communauté. J’ai pensé aux skateurs. Peut-être qu’en trouvant des skateurs, je trouverais ces jeunes coincés là-bas. Ça a marché. Je suis tombé sur un skateur au Pakistan qui avait fait un voyage en Ukraine pour retrouver un autre groupe de skateurs. Par son compte, j’ai trouvé des jeunes Ukrainiens coincés là-bas. De compte en compte, j’ai pu rebondir sur cette jeunesse qui était coincée, en état de choc et à qui on ne demande rien, qu’on ne fait pas témoigner, et pourtant qui est bien sur place sous le feu des combats.

Vous avez senti un intérêt pour le projet ?

Ce n’était pas évident. J’avais très peur que ce soit mal compris, qu’on puisse penser que je “surfe” sur ce conflit. Jusqu’à maintenant, je n’ai aucun retour en ce sens. Il n’y a pas de malentendu et au contraire, il y a beaucoup de messages privés qui arrivent et qui sont très touchants parce qu’ils sont pleins de remerciements : “merci de nous donner une voix, de montrer qu’il y a autre chose aussi que les bombardements”.

C’est ce pas de côté dont je parlais, et aussi le fait que comme c’est participatif, il n’y a pas d’accusation de voyeurisme.

Oui, ce n’est pas le cas et ce n’est pas le but. En plus, je n’ai aucun intérêt dans ce projet, je n’ai rien à y gagner. Ça a tout clarifié. Il n’y a pas d’enjeu, il n’y a même pas d’enjeu financier. Le livre, quand on l’a sorti avec Reverseditions, il était clair dès le départ qu’on faisait une prévente pour rembourser les frais de production, mais que toutes les ventes supplémentaires reviendraient aux jeunes sous forme de droits d’auteurs.

Le projet éditorial s’est-il imposé rapidement ?

Oui, assez rapidement. Je crois que le premier post, je l’ai fait le 1ᵉʳ mars avec Alexandra. Puis il y a eu un article dans Libé en avril, qui a donné une super visibilité au compte. Je crois qu’Elsa m’a contacté à peu près à ce moment-là, en me demandant de quelle manière elle pouvait m’aider. En juin, le Centre Pompidou me contacte pour réfléchir sur les questions liées à l’image de guerre et l’image de paix puisque leur thématique était déjà posée pour le festival Hors-pistes. C’était “Voir la guerre et faire la paix”. On s’est rencontré et on m’a demandé de faire une proposition d’installation autour de ces questions. J’ai alors décidé de proposer une installation immersive et connectée, À Coeur, qui s’inscrit dans le prolongement de la réflexion développée par Stuck In Here. À ce moment-là, je recontacte Elsa en lui disant qu’il y a l’exposition à Pompidou qui se profile et qu’on pourrait faire un livre, puisque la question centrale de Stuck In Here, c’est aussi la question de l’archivage et de la conservation de ces images. La guerre est principalement photographiée par des civils. Qu’est-ce qu’on fait de ces images ? Ce sont des documents. Sur Instagram j’en publie à chaque fois une dizaine par carrousel. Pour une centaine de publications, il y a 1 000 images diffusées aujourd’hui et j’en suis presque à 3 000 reçues. Qu’est-ce que j’en fais à mon échelle ? La question du livre, elle fait sens. C’est un premier engagement dans cette volonté de vouloir conserver ces images. C’est à toute petite échelle puisque dans un livre comme ça, il y a une centaine d’images pour 25 photographes. C’est à toute petite échelle, mais c’est déjà une première pierre. Faire un livre, c’est déjà un peu graver dans le marbre et conserver ces archives. On a sorti le livre pour l’exposition, avec un programme de préventes, où un livre acheté permettait de pouvoir offrir un livre partout où il pouvait être utile, là-bas en Ukraine, sur le terrain, auprès d’ONG, dans les écoles, pour alerter sur tout ça. Ce n’est pas qu’un objet de photographie, il y a aussi un entretien qui pose une réflexion sur l’image en temps de guerre, sur l’image civile, sur la question de la photographie amateur, de la photographie professionnelle et sur la question de la conservation.

Cette première partie s’est posée en Ukraine. Ça a donné l’impulsion. Par contre, dès le départ, il était clair que Stuck In Here est vraiment destiné à l’ensemble des jeunes civils coincés en situation de conflit, où qu’ils se trouvent. Tout l’enjeu maintenant, c’est d’ouvrir la plateforme aux autres pays. En ce moment, je suis en train de travailler pour le développer en Iran, dans les Balkans et au Liban, mais que ce soient des conflits classiques ou des conflits plus sourds. Par exemple, aux États-Unis, ils sont dans une situation dramatique, de plus en plus. Ils frôlent quand même la guerre civile. Pour moi, ça fait partie de la même logique.

Il y a une dimension universelle au projet.

Avoir quelque chose à raconter de l’intérieur. En Ukraine, c’est raconter la guerre autrement et de l’intérieur, et en direct par les voix de ceux qui la vivent. Autant en Ukraine, tout le monde est plus ou moins équipé d’un smartphone, autant dans d’autres pays, ce n’est pas du tout le cas. La question, par exemple en Iran, est très sensible puisqu’il faut être dans l’anonymat le plus total, sur les photos et dans les textes, pour ne mettre personne en danger. Ça demande un travail de relais et de terrain. Au Liban, c’est pareil. Je pense à la question des camps palestiniens ou syriens. Il faut un vrai travail de terrain. J’ai profité de mon voyage avec le Cnap pour travailler aussi sur ça et voir comment, sur le terrain, j’allais pouvoir mettre en place des ateliers, pouvoir fournir des boîtiers quels qu’ils soient, et récupérer la matière pour pouvoir ensuite la publier. Je ne pourrai pas compter sur un envoi à distance.

Stuck In Here en est là. La question maintenant, c’est qu’est-ce qu’on en fait ? J’ai lancé tout ça, mais mes compétences s’arrêtent là. Il y a d’un côté mon engagement personnel en tant qu’auteur qui était en veille avec ce projet et que je vais réactiver. De l’autre côté, il y a tout le développement opérationnel de Stuck In Here qui pourrait continuer parce qu’aujourd’hui, c’est un vrai mouvement et ce serait dommage que ça s’arrête comme ça. Il faudrait qu’une institution, par exemple, s’en empare. Ces deux axes, celui de mon engagement en tant qu’artiste, et celui de la viabilité de la plateforme, seront développés dans un film que je réalise en ce moment même et qui est programmé aux Rencontres d’Arles cet été.

Et puis, comment on conserve ces photos et comment on les rend accessibles au public? On pourrait imaginer la création d’un portail numérique de conservation pour commencer à archiver toutes ces photos. Il y a aussi toute la question opérationnelle sur le terrain. Je pense que ça va être porté par Lose Control, l’association qu’on a montée avec Nico (NDLR Nicolas Serve), qui a une partie qui se développe sur le modèle d’une ONG. Je suis entrée en discussion avec les instituts français à l’international, pour avoir des relais et mettre en place ce travail sur le terrain pour continuer à récolter des témoignages.

On sent bien que la question du collectif, c’est quelque chose qui vous anime. Il y a aussi la question de comment faire un pas de côté ? Comment amener la photographie là où on ne l’attend pas forcément ? Vous avez, avec votre compagnon Nicolas, créé Lose Control, une structure d’intérêt général dédiée à la photographie.

Lose Control, au départ, je l’avais pensé comme une maison de microédition, avec l’intention d’expérimenter de nouvelles formes. Avec Nicolas, on a commencé à la développer de façon plus large, avec cette envie de remettre le pouvoir de l’image au service de l’intérêt général. Dans la perspective où la photographie, l’image en général, est un enjeu majeur de notre époque et avec une vraie intention pédagogique d’informer sur les pouvoirs de l’image et son impact, qu’il soit positif ou négatif.

Sur vos documents de communication figure une liste de mots : guérir, exister, mentir, informer, militer, imaginer, explorer, manipuler.

L’idée, c’est de voir tous les champs de l’image. Qu’elle soit militante, qu’elle soit là pour vendre quelque chose, pour manipuler, pour de la propagande ou juste à titre d’information, l’image a toujours un impact. Elle n’est pas anodine. Aujourd’hui, on est vraiment dans un monde où l’image est présente partout. Pour nous, l’écueil, ce serait de ne plus l’interroger. Il ne faut pas que les citoyens oublient d’interroger les images qu’ils voient. C’était dans cette idée qu’on a développé Lose Control. Avec notre idée, il y a une partie très concrète de terrain avec des animations d’ateliers, des ateliers d’éveil à l’image, notamment pour les tout-petits, pour les éduquer à l’image dès l’âge de quatre ans.

On s’est rendu compte qu’il y a des ateliers d’éveil à la danse, à la musique, mais il y a assez peu d’ateliers d’éveil à la photographie. C’est très concret, avec des propositions événementielles pour ouvrir le débat sur un certain nombre de choses. On a une première programmation qu’on a pensée comme un manifeste. On est dans cet engagement, à la fois de poser notre vision en tant que structure et en même temps, d’ouvrir les champs de débat sur différentes thématiques. Ce premier cycle est autour de la thématique “Vivre avec un grand V”, avec une exposition de Julien Magre à Maupetit côté galerie, qui sera centrale. L’idée, c’est comment la photographie permet d’interroger des parcours de vie ? Comment elle peut avoir un impact sur le sujet photographié ? Comment elle peut avoir un impact sur le photographe lui-même ?

La programmation va commencer avec les débapéros, qui sont des rencontres entre professionnels à huis clos, en petit comité puisqu’on invite sept ou huit personnes, ici à l’atelier, pour débattre d’une problématique. Le premier débapéro, c’est “le collectif (re)mis en question”. On a des représentants de différents collectifs qui ont tous des formes très différentes. L’idée, c’est que chacun montre comment son collectif fonctionne et aussi parle de ce qui marche, de ce qui marche moins bien et que chacun puisse exprimer sa vision du collectif idéal. L’idée, c’est de débattre pour en tirer de la matière à penser. Ce sont des débats sonores qu’on enregistre, avec une restitution au public sous forme de podcasts et d’écrits.

On va également recevoir la photographe Jeanne Frank qui a fait un travail sur une jeune femme à Sarajevo. Le fait que Jeanne la photographie a complètement changé le cours de sa vie. Jeanne a fait un petit journal avec tout ce travail lors de son passage chez l’agence Vu, qu’elle va venir présenter à la galerie Artless. Cette programmation va se décliner pour ouvrir les champs du débat. L’idée de Lose Control, c’est qu’on reste quoi qu’il arrive dans cette philosophie du lâcher-prise. On expérimente des contenus, des formes, des idées.

On est totalement ouvert à l’échec parce que c’est aussi un apprentissage. On travaille avec des gens différents, on va travailler avec des commissaires d’expositions, des directeurs artistiques. Il y a des choses que Lose Control va porter aussi en termes d’édition, un peu en mode projet, mais c’est vraiment le fil conducteur. Quoi qu’on fasse, que ce soit un workshop, une édition, il faut que ça aille plus loin dans la réflexion. Il faut que ça ait du sens. C’est pour ça que l’échec fait partie aussi de la démarche. Il faut que ça fasse un pas de côté. C’est la seule ligne éditoriale qu’on s’est posée.

Quelle va être la périodicité de la programmation ?

On est parti sur une programmation semestrielle. On a cette première programmation qui va démarrer. La deuxième sera à l’automne sur une nouvelle thématique. On se garde la liberté d’ajuster le rythme puisque c’est expérimental.

Quels sont vos projets ?

Mon exposition à Maupetit en décembre, qui sera sur tout le travail autour du désastre. Puis, il y a le mentorat des Filles de la Photo qui continue. Il y aura une restitution en novembre.

C’est une association au niveau national qui est assez géniale, puisqu’elle est constituée de membres exclusivement féminins avec des métiers qui entourent ceux de la photographie et du photographe, dont on a particulièrement besoin puisque sans eux, on n’existe pas. Ce sont des juristes, des commissaires, des directrices de galeries. Elles se sont réunies en association. Elles font différentes actions et dans leurs actions, il y a un programme de mentorat. Cette année, on est cinq lauréates et elles nous accompagnent. Chacune a deux marraines qui nous accompagnent pendant deux ans pour développer notre activité.

Mes marraines sont Agathe Kalfas et Erika Négrel. On fait la petite équipe marseillaise parce que les autres sont toutes parisiennes. Je suis vraiment ravie parce que Agathe est une personne de confiance avec qui j’aime bien travailler, j’aime bien son point de vue sur les choses. Elle a cette fonction d’accompagnement des auteurs, on est vraiment dans le cœur de la chose. Erika, je suis très contente aussi puisqu’elle a cette dimension art contemporain qui m’aide et m’accompagne sur d’autres champs puisque j’ai un travail aussi qui est très plastique sur certaines choses.

C’est très intéressant pour la suite de mes réflexions. Il y a une restitution qui est prévue à PhotoSaintGermain en novembre à Paris. On va présenter ce qu’on a fait pendant l’année et comment on a avancé sur les différents projets. J’avais présenté aux Filles de la Photo un projet qui s’appelle Mélancolie des Crépuscules. Au départ, c’était très centré sur la question de la disparition de l’enfant, de la perte de l’enfant. On s’est rendu compte, avec mes marraines, que Mélancolie des Crépuscules, c’était certainement le projet global sur toute cette question du devenir, et que ça englobait plusieurs travaux. Il y a tout ça qui se déploie.

Il y a un travail autobiographique dont je voulais que vous me parliez, L’amour dont nous rêvions, présenté à Maupetit côté galerie avec le collectif Soon, avec la question du smartphone et des échanges de messages.

Oui, la question du smartphone est centrale. L’amour dont nous rêvions, c’est une autofiction puisque toute la matière d’archives utilisée pour cette exposition vient de mes archives personnelles. Ce sont mes captures d’écran, mes conversations, mes photos. En même temps, je ne voulais pas présenter un travail sur mon histoire parce que c’était assez peu intéressant, mais l’idée c’était d’avoir une réflexion sur la question de la rencontre et l’histoire d’amour dans ce monde où le smartphone est central, avec les messageries de discussion. Tout ce que ça a entraîné, en positif ou en négatif. Il n’y a pas de jugement de valeur là-dessus, mais ça a modifié des choses dans nos rôles, notre relation à l’autre. Ça entraîne soit un flot d’échanges, soit à l’inverse, ça peut laisser dans un vide total.

J’accumule des archives depuis une bonne dizaine d’années. Un jour, je me retrouve avec une relation qui s’arrête et me laisse vraiment dans le vide. De cette relation, je me rends compte que j’ai 1 200 pages de conversations. Ce qui est fou puisqu’on ne se rend pas compte, sur le moment, de la place que ça peut prendre dans une vie. Je me suis dit qu’on vivait tous la même chose et que ça disait vraiment quelque chose d’universel. Je suis partie de cette matière pour essayer de raconter quelque chose d’universel à travers ma propre histoire. Ça a donné cette installation avec des photographies, un petit film de cinq minutes où à partir de mes archives, je recrée une histoire d’amour fictive qui passe par différentes étapes.

Cette exposition permettait d’aborder la question de l’amour. On n’est pas du tout dans la question des applications de rencontres, ce n’est pas le sujet. La question amoureuse, c’est vraiment le sujet. Par cette histoire fictive que j’ai recréée, on aborde les questions de la rencontre, du mariage, du divorce, du polyamour, de la tromperie et du silence. Il y avait, en accompagnement, une petite œuvre plastique que Jeanne Rossetto m’a aidée à concevoir d’un smartphone sacralisé dans son petit cadre où se déverse tout ce flot de conversations. Ce sont mes conversations qu’on a imprimées et qu’on a mises là. C’était vraiment pour voir la place que ça peut représenter aujourd’hui dans une histoire d’amour.

Le projet que j’attends le plus, c’est le projet d’édition. J’ai beaucoup de mal avec ça. Je veux vraiment travailler avec un éditeur dans un vrai dialogue. C’est de plus en plus compliqué. En gros, les éditeurs se transforment en distributeurs. Ce n’est pas du tout ce que je veux. Je veux rencontrer un éditeur qui me pousse dans mes retranchements, sur lesquels on aboutit à des idées.

![[ ENTRETIEN ]

Abed Abidat Le silence des images un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 lien dans la bio

Éditeur, photographe, animateur-éducateur, Abed Abidat a construit un parcours singulier où création et engagement social se rejoignent, et pour qui l’image, est à la fois un outil de transmission et un moyen d’expression. Du quartier des Aygalades à la création des @imagesplurielleseditions , sa trajectoire mêle travail social, projets artistiques et exploration des mémoires entre la France et l’Algérie. Une œuvre guidée par le désir de raconter des histoires et de laisser des traces.

📷 La rue Les enfants, Le Panier, Marseille (c) Abed Abidat](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)