Marc et Josée Gensollen La belle idée

Passionnés par l’art conceptuel depuis plus de 40 ans, Marc et Josée Gensollen, psychiatres spécialisés dans le langage, exposent leur collection à La Fabrique, un lieu dédié à sa monstration, au sein duquel ils organisent des visites pour les professionnels et les néophytes, afin de partager leur amour de « la belle idée ».

Propos recueillis par Christophe Asso

Pour commencer, j’aurais aimé que vous me parliez de l’origine de votre collection. Je sais qu’il y a, du moins au tout début, un lien avec votre profession de psychiatre, puisque vous dites avoir été attiré par le surréalisme et le lien qu’il pouvait entretenir avec la psychanalyse. Votre premier achat était une œuvre d’André Masson, un dessin issu de la série des massacres.

Marc Gensollen : C’était en effet la première acquisition que l’on considérait comme étant sérieuse parce que c’était une œuvre originale. Auparavant, tout ce qui concernait le surréalisme, était pour la plupart des œuvres graphiques : des eaux-fortes, des gravures, des lithographies, dont on ne s’est jamais séparées parce qu’elles ornaient notre cabinet, mais qu’on ne considère pas comme faisant partie intégrante de la collection. Ça s’est constitué tout naturellement. Vivant à Marseille, faisant nos études à Marseille, nous étant connus à l’université, c’est grâce à deux libraires que nous avons été sensibilisés à cette forme d’art : le surréalisme, tout simplement parce qu’ils avaient cassé des livres et qu’ils avaient encadré les illustrations signées et numérotées faites par les artistes. Cela aurait été plus intéressant d’être sensibilisés à la bibliophilie pour appréhender ces livres pour ce qu’ils étaient originellement. On a eu des morceaux d’illustration de livres, et ça, on l’a réalisé un peu après.

Josée Gensollen : On était très mobilisé par notre vie de futur jeune médecin et on regardait ce qu’il se passait autour de nous. On aimait bien discuter avec les encadreurs qui nous ont beaucoup appris. Puis, il faut voir ce qu’étaient les revues à l’époque. Dans le meilleur des cas, l’histoire de l’art qu’on lisait s’arrêtait aux années 50. Ce n’est qu’après que les revues se sont mises à parler de ce qui n’avait pas encore été fait, puisqu’à l’heure actuelle, on consacre même des articles à des choses qui n’ont pas encore de maturité. À l’époque, c’était plutôt l’inverse. On était très lié à la littérature et à des écrits psychanalytiques, mais ça s’est bien arrêté grâce à André Masson.

M.G. : Ça a été un coup d’arrêt et surtout une prise de conscience qu’un artiste pouvait désavouer une de ses œuvres. Ça ne correspondait pas à notre époque, en réalité. Ainsi, ça nous a ouvert le regard sur des publications comme artpress, sur des collections comme Skira annuel. On s’est rendu compte qu’il y avait une création qui correspondait à notre époque, à quelques années près, et qui faisait écho avec nos questionnements sur l’air du temps, sur le fonctionnement des gens entre eux, sur l’art lui-même et tout ce qui était véhiculé par l’art conceptuel. Cela nous a rendus captifs de ce mouvement-là.

J.G. : Ce qui a été une révélation pour nous, c’est surtout le fait que l’idée était plus importante que la réalisation matérielle. Ça nous paraissait tellement évident que lire une phrase marque plus notre existence et notre pensée, et même notre projection mentale et physique, que regarder un tableau. Lawrence Weiner a été très important. Je pense aussi que notre situation géographique a fait que notre première rencontre avec une vision sociale, a été le mouvement Supports/Surfaces. Si nous n’avions pas été Marseillais, mais Parisiens, cela aurait été BMPT. On avait également été sensibilisé à un autre mouvement, qui était dans la région, les Nouveaux Réalistes, tout aussi incontournable, avec Arman et César. La région était plus marquée par le Nouveau Réalisme et l’arrivée des Supports/Surfaces que ce qui se passait au niveau international. C’est sûr.

M.G. : Puis, on s’est rendu compte que le grand instigateur de tout cela et qui nous titillait, c’était quand même Marcel Duchamp.

Vous citez une exposition au Centre Pompidou qui a été déterminante.

M.G. : Duchamp s’est montré lumineux. Il a soulevé tellement de questions et a entrebâillé tellement de portes différentes en révolutionnant complètement ce que pouvait être le regard porté sur un objet, le ready made, mais pas seulement. On a réalisé que 50 ans après, l’histoire de l’art s’en faisait l’écho, puisque Fontaine date de 1917 et que l’art conceptuel de 1967. Il a fallu 50 ans de maturation pour que des artistes rebondissent derrière.

J.G. : Il y a des événements qui ont été des repères importants, dont les documenta, en commençant par celle de 1972 sous la direction d’Harald Szeemann ; l’exposition Quand les attitudes deviennent formes, incontournable pour nous, et la première exposition d’art conceptuel en Europe, Conception Conception, à Leverkusen. On a acquis bien après, une œuvre de Lawrence Weiner, montrée dans cette première exposition. Ces événements-là ont été récurrents après dans notre lecture de l’art et on n’a jamais raté une documenta depuis 1980.

M.G. : Ni une Biennale de Venise.

J.G. : C’est là où on voit comment le milieu de l’art évolue, puisque pendant très longtemps, tout le monde était en attente des choix des curateurs pour la documenta. Pendant très longtemps, cela a permis des découvertes d’artistes qui s’avéraient très importantes. Ce qui a changé maintenant, c’est que les gens sont plus captifs des résultats des salles des ventes que des documenta. Ce qui est bien dommage pour nous, parce qu’on pense que dans de grandes biennales, il y a effectivement des réflexions qui nous amènent à découvrir des artistes au seuil de leur maturité, parce que des artistes, il y en a actuellement de nombreux.

Pour vos acquisitions, vous êtes toujours en lien avec les galeries et jamais avec les salles de ventes.

J.G. : Nous sommes en lien avec les galeries pour une simple raison : c’est qu’une très bonne galerie fait un excellent travail. Je ne parle pas de celles qui évoquent le marché, mais de celles qui montrent des œuvres, qui parlent des artistes et du contenu des œuvres. On n’aime pas du tout avoir de relation d’argent avec les artistes, donc la galerie est une interface qui est parfaite.

M.G. : Indispensable.

J.G. : La seule fois où on a acheté des œuvres à des artistes directement, c’est tout simplement parce qu’ils n’avaient pas de galeries. C’est quand même arrivé rarement.

M.G. : Exceptionnellement.

Pour des commandes, passez-vous toujours également par les galeries ?

J.G. : Oui, je pense que c’est plus sain.

M.G. : On ne veut pas avoir, en anticipant une acquisition, de relation affective personnalisée avec l’artiste, de façon à pouvoir conserver un regard neutre et objectif sur l’œuvre. Qu’après, on fasse la connaissance de l’artiste, ce peut être parfois l’objet d’une déconvenue parce qu’on ne fait pas toujours ami-ami avec l’artiste dont on admire le travail. En tout cas, en amont, il y a toujours l’œuvre, et si on a besoin d’explications, de clarification, les galeristes pour lesquels nous avons de l’estime, et ils sont plusieurs, sont à même de pouvoir nous apporter les renseignements dont on a besoin.

J.G. : Effectivement pour les commandes, la relation est assez différente, mais on passe toujours par la galerie. En fait, ça se passe in fine quand même avec l’artiste, et c’est vraiment très intéressant cette partie-là. On a pu travailler comme ça avec Didier Fiuza Faustino et Gianni Motti avec lequel on a un lien solide et dont on détient plusieurs pièces. Son galeriste était dans le bâtiment, mais il n’avait pas le droit de venir le voir. Il n’a pas assisté à la conspiration qui n’a été réalisée qu’entre nous.

Et qui est immortalisée par une plaque commémorative apposée sur un mur extérieur de La Fabrique.

M.G. : Dont on ne dit rien. Elle a eu lieu véritablement, mais il y a un engagement moral vis-à-vis de l’artiste.

J.G. : Non seulement elle a eu lieu, mais elle a même eu lieu matériellement et verbalement.

M.G. : C’est très important d’être loyal à l’égard de l’artiste, de présenter son travail dignement comme il l’a décidé, et d’être fidèle, si c’est une pièce à protocole, à toutes les instructions qu’il nous a données. Ça n’a d’intérêt que dans la mesure où nous sommes accompagnateurs engagés auprès de lui.

J.G. : D’ailleurs, on respecte tout à fait ce que veut l’artiste. Tino Sehgal, dont on a été les premiers collectionneurs, a refusé une demande de prêt d’une de ses pièces. Les conditions ne lui convenaient pas. En 2008, il est venu passer trois jours à la maison pour nous faire réviser, parce qu’il ne veut pas qu’il y ait de déperdition dans ses œuvres, puisque le protocole n’est pas écrit, ce n’est qu’une tradition orale. Certains auraient pu penser que c’était un peu rigide. Nous, on a trouvé ça très bien !

M.G. : L’héritage de Duchamp, pour nous, c’est d’une part la réflexion sur ce qui peut être considéré comme étant un objet d’art, dont l’environnement contextuel, mais également le regard critique, humoristique et ironique est indispensable. Parce que si on commence à se prendre au sérieux dans cette appréhension de l’art, cela devient dramatique. Il faut pouvoir rire des objets d’art qui sont des vecteurs de légèreté éclairante aussi. Des œuvres de cette nature sont assez présentes dans la collection.

À quel moment avez-vous décidé de partager votre collection, de la faire vivre ?

J.G. : C’est arrivé très tôt pour nous puisqu’une des premières œuvres importantes qu’on a acquises était une pièce de Dan Graham. Ça nous a propulsés très vite dans un réseau international de collectionneurs qui avaient des œuvres de Dan Graham et qui avaient tous 20 ans de plus que nous. On a eu assez vite des demandes de visites chez nous, à l’endroit où on habitait avant. C’était un appartement de 220 mètres carrés, un appartement bourgeois avec un jardin. C’est vers 2000 que s’est posée la question d’arrêter de collectionner. On y a pensé quelques mois. On avait même décidé de la dernière pièce acquise. C’était le cercle à la craie de Ian Wilson, dont il pouvait dire que ce qui était le plus important, c’est ce qui allait être dit autour. Puis, on a rechuté ! En se disant qu’il fallait que tout ce qu’on avait acquis, qui était dans des lieux de stockage, puisse être vu dignement.

Depuis cinq ans, on cherchait un lieu de stockage. Puis, quand on a trouvé ce bâtiment qui était à 200 mètres de l’endroit où on habitait avant, on s’est dit que nous ne pouvions pas amener dans ce lieu toute notre histoire, plus bourgeoise et traditionnelle, donc nous avons vendu l’appartement et tout ce qu’il y avait dedans.

M.G. : Hormis les œuvres contemporaines. Tout ce qui était postérieur à 1967 a été préservé.

J.G. : On a acquis le bâtiment en 2000 et on est venu y habiter en 2008. Entre-temps, à partir de 2005 et après 5 ans de travaux, on a fait des visites. On a été tellement radical qu’on avait décidé de ne pas avoir de mobilier. On a tenu dix ans, dans cette pièce, où il n’y avait rien. Après, j’ai eu des problèmes de rachis et j’ai été opérée. C’est ce qui a fait qu’on s’est un peu dé-radicalisé. On a réintroduit du mobilier.

M.G. : La vie monacale, ça va un temps.

Dès l’ouverture de la Fabrique au public, avez-vous envisagé de faire des visites ?

J.G. : On n’a jamais décidé d’ouvrir au public. C’est venu du fait que, depuis dix-huit ans, on finance le CIMAM qui est la conférence internationale des directeurs de musées. Les demandes sont moins venues localement ou au niveau national, mais plus au niveau international. Des directeurs de musée nous avaient demandé de venir au CIMAM parce qu’ils avaient découvert qu’on était parmi les collectionneurs qui avaient le plus prêté au niveau international. Ils voulaient des collectionneurs qui ne revendent pas, qui réfléchissent et qui ont des archives. C’est là où ont commencé les demandes. On a vu surtout des professionnels. On a longtemps fait des visites après la fermeture de notre cabinet, entre 22 heures et deux heures du matin. L’idée, ce n’était pas une ouverture publique, plutôt des rencontres.

Des rencontres professionnelles.

M.G. : Lorsqu’on a pris conscience qu’on était des détenteurs temporaires d’œuvres qui suscitent de l’intérêt chez d’autres personnes, on s’est fait un devoir de montrer dans quel environnement c’était présenté, ce qu’on en faisait et ce qu’on pouvait en dire, et toutes les petites histoires qui se greffent autour. Ça a induit chez nous une volonté d’accueillir tous ceux qui nous faisaient l’honneur de s’intéresser à ce qui nous passionnait.

J.G. : Les visites qu’on nous demande de faire nous rendent heureux quand on voit qu’on a pu transmettre quelque chose. C’est évident que lorsque des personnes sont déjà initiées, le débat est plus théorique et c’est encore plus agréable.

M.G. : À l’inverse, des personnes qui n’y connaissent rien, des amateurs, se présentent en nous disant : “On ne comprend rien. Quand on va au musée, on ne nous explique pas. Qu’est-ce que vous avez à nous en dire ?” Ça, c’est très stimulant, parce qu’on est à la recherche des commentaires les plus précis, les plus authentiques possible pour rendre intelligible une pièce qui ne l’est pas au premier abord et qui nécessite un commentaire.

Surtout dans l’art conceptuel.

M.G. : Oui.

D’ailleurs, votre volonté de partage, elle s’apprécie depuis la rue avec l’œuvre de Jean-Louis Moulène.

J.G. : Au départ, quand on a acquis le bâtiment, l’artiste invité qui devait être sur le toit, c’était Daniel Buren, mais il a un peu tardé et ne nous en veut pas d’avoir finalement choisi quelqu’un d’autre.

Quand vous parliez de partage, dans les choses qui m’ont fait le plus plaisir ces derniers mois, j’ai présenté des vidéos à des détenus des Baumettes. Après deux jours de vidéo d’artistes, un des détenus m’a dit : “Je vais sortir de ma zone de confort, au lieu de regarder Bruce Lee, je crois que je vais regarder Arte”. Je pense qu’il était sincère parce qu’on a eu pendant deux jours, à travers ce qui était montré, des débats sur des sujets où je me suis aperçue qu’ils étaient particulièrement sévères, comme la fidélité. Ils étaient psychorigides sur certaines choses, avec des idées très arrêtées et c’était très intéressant. On avait déjà vécu quelque chose comme ça, avec les Jeunes Collectionneurs (NDLR : dispositif permettant à des collégiens de découvrir des collections d’art). On était les seuls collectionneurs à avoir accepté de les recevoir. Ils avaient passé toute la matinée, puis on avait organisé un temps de convivialité avec des friandises, du coca et des feuilles à remplir. On s’était aperçu que dans ce qu’ils nous écrivaient, ce n’était pas très différent de ce que quinze jours après nous avait écrit une école préparatoire aux grandes écoles qui nous avait demandé une visite.

M.G. : Ça, c’est très gratifiant, comme d’une manière plus ordinaire, quand quelqu’un repart en disant qu’il est content parce qu’il repart avec des idées qui sont claires. C’est toujours très sympathique, et c’est ce qui entretient notre motivation à jouer un peu les éclaireurs pour certaines personnes qui sont pleines d’excellentes dispositions, qui vont aux musées, notamment au Musée d’art contemporain, et qui comprennent maintenant la démarche des artistes. Ce sont des retours qu’on a assez fréquemment parce que les gens sont assez mal informés. Après, il y a les spécialistes qui viennent et avec lesquels on a des échanges inouïs, très riches.

Est-ce que des gens du quartier vous questionnent sur l’œuvre de Jean-Luc Moulène ?

M.G. : C’est arrivé. Il y en a qui pensaient que c’était une antenne, d’autres qui pensaient que c’était un gag. On leur a expliqué les origines historiques de cette installation. C’est plutôt sympathique parce qu’on souffre beaucoup, quand même, d’observer qu’à Marseille, dans l’espace public, il n’y a que deux interventions d’artistes remarquables, alors qu’à Lyon, il y en a 30 et qu’à Paris, on ne les compte plus. À Marseille, il y a vraiment eu une politique négativiste à l’égard des créateurs contemporains.

On va voir si les choses changent. C’est la raison pour laquelle, plutôt que de mettre du béton empilé sur du béton, on a choisi d’être les commanditaires de cette œuvre d’art contemporain, afin de la présenter aux regards des passants, parce qu’il y a quand même beaucoup de monde qui passe devant.

Quel regard portent les institutions sur votre collection et la manière dont vous la faites vivre ?

J.G. : Au niveau local, nul n’est prophète dans son pays. On a eu, la Fabrique n’existait pas à l’époque, des années tellement heureuses en art contemporain quand Bernard Blistène était directeur des Musées de Marseille (NDLR entre 1990 et 1996).

M.G. : Même avant Bernard Blistène, avec Germain Viatte.

J.G. : Au [ mac ] il y a eu Philippe Vergne, qu’on a suivi après durant toute sa carrière, de Minneapolis à Los Angeles. On a bien aimé aussi l’énergie de Nathalie Ergino qui a fait un très bon travail, qu’on continue à voir à Villeurbanne maintenant. Puis ça a ronronné quand même, et je pense que ça s’est redistribué un peu avec la Friche, le Château de Servières et d’autres endroits, n’est-ce pas ?

M.G. : Oui, il y a des lieux qui se sont créés avec une identité assez forte en matière de création contemporaine.

La réouverture du [ mac ], c’est quand même une belle impulsion ?

J.G. : Oui c’est bien ! Après, on ne sait pas du tout quelles seront nos relations, c’est une question de personnalité.

M.G. : La nouvelle directrice du [ mac ] (NDLR : Stéphanie Airaud) prend ses fonctions au 1er juillet.

M.G. : Je crois que l’apport de Bernard Blistène, c’est d’une part d’avoir rendu poreuse l’institution à des démarches privées. Par exemple, lorsqu’il y avait un vernissage avec la présence de l’artiste, il nous donnait un coup de fil en nous disant : “L’artiste est là. Si vous voulez, on organise un pot. Il y avait cette espèce de perméabilité entre le privé et le public qui était extrêmement agréable, parce qu’on a toujours observé qu’il y avait une espèce de franchissement difficile, autant dans notre profession que dans le secteur artistique, entre ce qui était de l’ordre du privé et ce qui était développé au niveau de l’institution.

Pourtant, il y a beaucoup de prêts de collectionneurs privés qui sont faits pour les expositions.

J.G. : Il y a des prêts qui sont faits de façon ponctuelle. On a eu le plaisir de montrer une partie de notre collection au Carré d’art de Nîmes, de façon structurée. On l’a montré aussi au CRAC Alsace, au centre d’art de Vassivière, et ça a été un vrai plaisir parce qu’on a eu carte blanche.

J’avais noté en 1985, au musée Cantini, l’exposition Marseille, ils collectionnent.

J.G. : C’était Germain Viatte qui, en arrivant à Marseille, souhaitait organiser un regard sur les collections privées, avec de l’art moderne et contemporain. Il y avait beaucoup de collectionneurs. Bernard Blistène a recommencé en 1990, avec Marseille, ils collectionnent : le retour. Là, par contre, on n’était plus que six collectionneurs, avec des œuvres majeures.

Y a-t-il des initiatives similaires à la vôtre à l’international, en France ?

J.G. : Au début, non. Puis il y a eu les Billarant qui ont, à peu près à la même époque que nous, réhabilité un silo, à Marines dans la grande périphérie parisienne. Tous les deux ans, ils changent l’accrochage de leur collection.

M.G. : C’est un bel endroit qui est bien traité.

J.G. : Ils sont très pointus en art conceptuel et minimal et ont de très belles pièces.

Nos collections respectives évoluent, parce qu’ils restent fidèles, entre guillemets, à l’idée post conceptuelle avec des artistes tout à fait louables, mais qui sont exclusivement dans cette démarche-là. Alors que nous, après les artistes historiques minimalistes et les conceptuels, nous avons pensé que la démarche conceptuelle pouvait s’étendre à une nouvelle génération d’artistes comme Pierre Huyghe, Philippe Parreno, Liam Gillick, Maurizio Cattelan, etc…

Les collections ont évolué différemment. Dans l’évolution de notre collection, on reste toujours très proche de l’idée. Je crois qu’on est à la recherche de la belle idée. La belle idée conceptuelle. Ces dernières années, nous avons été très intéressés par des artistes qui ont un fonctionnement conceptuel, mais qui disent des choses qui ont à voir avec la sociologie, comme Lawrence Abu Hamdan, Teresa Margolles. Ces artistes-là nous intéressent beaucoup. Ils disent des choses qui ont avoir avec notre société. On n’a pas trop donné dans ce qui est dans l’air du temps actuellement, à savoir l’écologie et le féminisme.

Tombez-vous toujours d’accord sur le choix des œuvres ? Comment fonctionnez-vous ?

J.G. : C’est une évidence.

M.G. : Le plus souvent, oui. Puisqu’on voyage ensemble, on va aux mêmes expositions, à peu de choses près, donc ça devient une démarche conjointe.

J.G. : Marc a été très pris par l’Académie ces temps-ci et la présidence du Cirva, et j’ai beaucoup voyagé seule. C’est une réelle frustration, puisqu’il aime qu’on prenne les décisions ensemble, et que parfois il ne faut pas attendre.

Actuellement, combien de pièces composent votre collection ?

J.G. : On a essayé de répertorier, il n’y a pas longtemps. On en était à 740 et quelques pièces, mais je crois qu’on n’a pas tout à fait fini l’inventaire.

Je sais que vous consignez chaque prêt qui est fait.

J.G. : On a beaucoup de retard, mais rien n’a été oublié. Maintenant, il va falloir ordonner. Cette histoire sera complètement satisfaisante quand, pour chaque œuvre, on aura pu compiler la référence de toutes les expositions où elle a été prêtée. Et surtout les articles qui ont été faits dessus et pourquoi elle était dans telle exposition, c’est-à-dire la vie de l’œuvre. C’est ce qui est le plus intéressant et le plus compliqué, parce que même quand on a fait un petit digest, pendant le confinement sur l’exposition qu’il y a actuellement, c’est plus un petit guide de visite.

Faites-vous appel à des photographes pour photographier vos acquisitions ?

M.G. : Oui, il y a un photographe qui a suivi nos accrochages. C’était André Morain. D’autre part, à laisser une trace d’une œuvre, il vaut mieux qu’elle soit fidèlement reproduite, sans déformation, avec une bonne gamme chromatique, donc un travail de professionnel.

J.G. : On a trouvé des photographes compétents, parfaits au niveau qualitatif, mais de là à faire toute la collection, je crois que financièrement, ça ne va pas être possible parce qu’ils sont extrêmement onéreux. Quand une galerie ou un musée nous demande une reproduction haute définition d’une œuvre et qu’on voit la facture arriver, on se dit que si on multiplie ça par 730…

Tout à l’heure, on parlait de l’urinoir de Duchamp. En 1917, Alfred Stieglitz a photographié l’œuvre originale, qui a disparu peu après. Dans votre collection, la photographie est la plupart du temps la trace d’une performance, un témoignage. Quelle est la place de la photographie dans votre collection ?

M.G. : Les critères ne sont pas esthétiques. Déjà, ça démarque ce type de photographie des belles photos qui, plastiquement, ont des qualités tout à fait reconnaissables. Là, ce sont plutôt des traces d’interventions d’artistes ou des illustrations, des témoignages. Buren appelle ça les photos-souvenirs, cette cohorte de clichés photographiques qui accompagne l’idée. L’idée étant première, la photographie étant là pour l’étayer en quelque sorte.

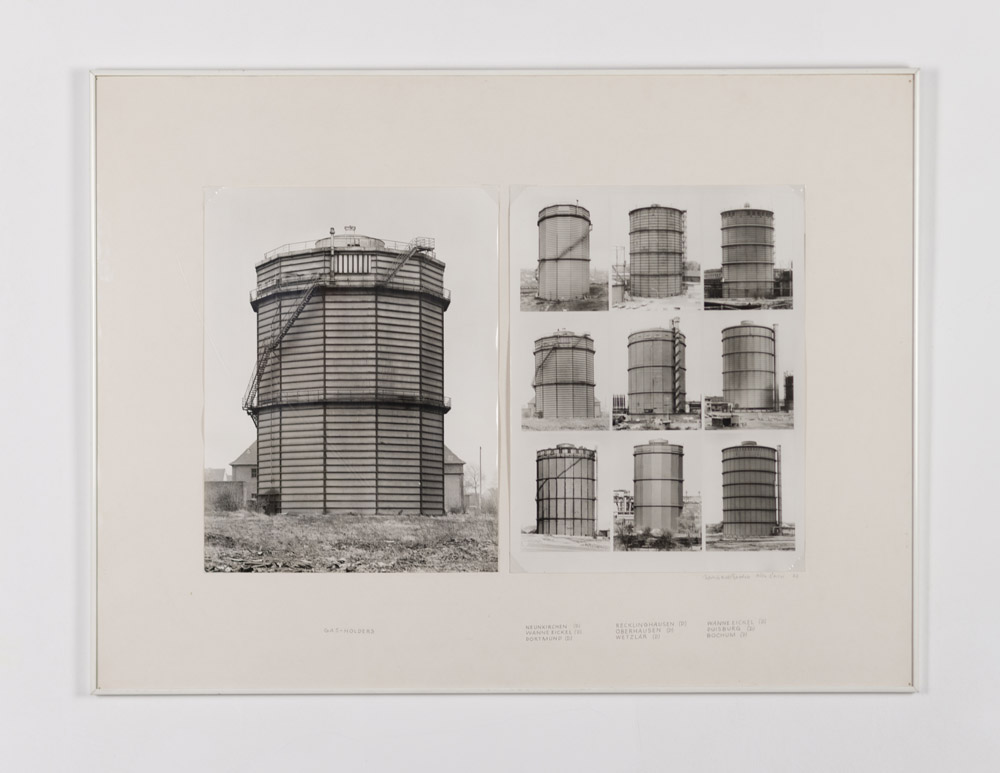

J.G. : Pour nous les Becher représentent vraiment l’histoire de la photographie et on a toujours pensé que c’étaient les plus importants. Ce qui nous a intéressé dans leur travail, c’était qu’indépendamment du fait que c’est typiquement conceptuel, ça nous a apporté un autre regard. On doit être les seuls à trouver que c’est très beau quand on passe au large de Berre l’étang.

Moi aussi !

J.G. : Vous aussi ? L’esthétique industrielle, ils nous ont apporté ça, tout comme j’allais dire les affichistes, Villeglé et Hains, nous ont apporté un regard sur les affiches arrachées. Ce regard, chez les Becher, c’était indiscutable. C’était l’archéologie du monde industriel qui allait disparaître. Le travail qu’ils ont fait, c’est vraiment passionnant.

M.G. : Les Becher nous ont appris à porter un regard sur des choses qui, a priori, ne nous intéressaient pas, et à révéler quelque chose, une dimension qui était de l’ordre de l’esthétique, dans des objets qui n’étaient pas du tout construits pour faire beau. C’est ça la grande force des Becher, c’est que finalement, lorsqu’on entre dans ce travail-là, on trouve de très belles choses parmi des objets qui n’avaient pas du tout cette vocation initiale.

Ils forcent le regard à s’attacher aux détails.

M.G. : Il y a un artiste qui vit à Marseille qui s’attache à regarder à la loupe les photos des Becher, qui étaient très radicaux dans leur protocole de prise de vue : il fallait un ciel uniforme, aucune présence humaine. Cet artiste s’attache à repérer la présence de personnes sur les photos des Becher. Parfois, c’est quelqu’un dont on voit la moitié de la tête, qui regarde en direction des Becher, et que cet artiste reproduit en dessin. C’est amusant, mais en même temps, ça humanise un peu ce travail. On a acquis un dessin qui est celui d’un couple d’amoureux sur un banc et qui n’apparaît pas du tout au premier abord, mais quand on regarde bien, effectivement, ils sont là. Ça apporte une dimension humaine.

La dimension dont vous parliez tout à l’heure aussi.

M.G. : Tout à fait.

J.G. : C’est là où on voit que des artistes qui paraissaient un peu secs, sont par la suite rattrapés par l’histoire de l’art. Je pense à un jeune artiste de la région parisienne qui fait des peintures d’inspiration médiévales, dans lesquelles il met un haut-fourneau, pris dans les photos des Becher. Taysir Batniji, un artiste palestinien avait photographié les miradors de l’armée israélienne, de la même façon, en noir et blanc, en référence au travail des Becher.

On a une photo d’Anri Sala extraite de sa vidéo Dammi i colori. Ce qui est intéressant c’est l’histoire qu’il raconte, celle d’un artiste, Edi Rama, devenu maire de Tirana, qui a repeint en couleurs les façades de la ville pour fédérer ses habitants. Cette photo, c’est un peu comme la restitution de cette histoire.

M.G. : C’est un constat.

J.G. : Est-ce que apporter de la couleur dans la vie et dans une ville, ça va changer quelque chose ? De ce fait, il n’y a pas de photo qui ne soit pas liée, quand même, à une histoire.

Là, en bas, il y a une petite photo de Teresa Margolles qui a écrit sur la devanture d’un ancien cinéma, à la manière des vieux titres de films en grosses lettres plastiques, : “Para que aprendan a respetar” (pour que tu apprennes le respect). On pourrait penser que c’est une phrase pour éduquer les enfants. Pas du tout. C’est ce que les narcos laissent comme signature, quand ils assassinent quelqu’un. On n’a pas de photo qui ne soit, à un moment donné, liée à une histoire et à quelque chose de social.

Comme l’ensemble de votre collection de toute façon. Il y a toujours un lien avec la politique, le social, et l’art qui questionne l’art aussi ?

M.G. : Absolument, l’art qui s’interroge sur lui-même. C’est la démarche tautologique des premiers artistes conceptuels. Joseph Kosuth en est un des meilleurs représentants.

N’avez-vous pas eu l’envie d’être galeriste vous-même ?

J.G. : On a fait ça quand on était internes à Montperrin, l’hôpital psychiatrique d’Aix-en-Provence. Le centre d’art 3bisf n’existait pas encore et c’était l’époque du film Vol au-dessus d’un nid de coucou. On se questionnait sur la psychiatrie en réaction à ce film.

M.G. : Les internes sont tenus de travailler le matin essentiellement. Lorsqu’ils sont de garde, alors là, c’est une rotation sur 24 heures ou davantage, mais l’après-midi est relativement libre.

J.G. : Mais on doit faire une contre-visite vers 17 heures. On restait donc sur Aix et on avait rencontré un galeriste avec lequel on avait sympathisé qui montrait la fine fleur des artistes du mouvement CoBrA.

M.G. : Comme Corneille, Alechinsky.

J.G. : On était encore tout jeune et il nous a demandé à un moment donné si on voulait investir dans la galerie. On trouvait que c’était bien parce qu’à Marseille, il n’y avait pas d’équivalent.

M.G. : Il cherchait des investisseurs pour pouvoir déménager et s’agrandir.

J.G. : On a investi dans la galerie, mais pas du tout pour des raisons lucratives. On était toujours étudiants en médecine, et on était pionniers dans l’enseignement de sexologie. On a organisé une exposition sur le thème : art et érotisme. Je me demande comment on s’était débrouillé à l’époque, mais on avait réussi à avoir des sculptures d’Allen Jones. Puis on s’est arrêté là. Il a mis en gérance la galerie, et à part des assiettes originales de Picasso, c’est devenu tout à fait autre chose, à notre grande déception. Comme on n’est pas du tout procédurier, on a laissé l’argent qu’on y avait mis et tout le reste.

M.G. : À force de présenter des artistes qu’on n’aurait jamais choisis, on a décroché. Du reste, ce n’est pas à cause de notre départ, mais la galerie n’a plus pu tourner et assurer les frais. Ça a été la banqueroute. Voilà notre expérience en matière de galerie, qui n’a rien de glorieux, mais cela nous a appris des choses.

C’est très difficile d’être galeriste. Il faut quand même pouvoir crédibiliser un travail d’artiste dont on ne sait rien de ce qu’il va faire plus tard, et où il faut investir, parfois à perte parce qu’il faut le rétribuer. Évidemment, il y a des budgets pour le fonctionnement de la galerie qui sont très onéreux, et parfois la vente d’une pièce d’un jeune artiste, même si la poire est coupée en deux, parfois au deux-tiers, ça ne couvre pas les frais de fonctionnement.

J.G. : Je pense que ce qui est compliqué, c’est qu’il y a de l’investissement, des fois affectif, des deux côtés, de la part des artistes et des galeristes. Puis le jour où ils se séparent, c’est toujours une histoire un peu triste. Si on regarde du côté collectionneur, nos mésaventures avec les galeristes n’existaient pas dans le temps. Maintenant, il y a une nouvelle génération de galeristes avec lesquels les rapports sont plutôt commerciaux et dont certains sont des investisseurs.

Le milieu a évolué ?

J.G. : Oui, pas forcément en bien. En même temps, quand on est à Bâle, on voit combien c’est difficile. Il y a de très bonnes galeries qui sont choisies à Bâle parce qu’elles ont un très bon programme et qui montrent des choses qui restent accessibles. On se rend compte que l’engagement de ces galeries n’est pas si évident que ça car la participation à ces foires implique des frais très importants.

M.G. : C’est un phénomène auquel on est confronté, mais qui ne nous intéresse absolument pas, parce que nous ne revendons rien. On apprend, parfois avec surprise, que telle œuvre s’est vendue à tel prix, mais pour nous, c’est une abstraction, parce que, ce qu’on considère comme étant un motif d’enrichissement de la collection qui permet de compléter un ensemble, de mieux comprendre une direction prise par un artiste, il est hors de question de la revendre. Tout ce qu’on a acquis, l’a été sincèrement et représente notre identité en définitive.

J.G. : La seule œuvre qu’on ait revendu c’est une œuvre de Basquiat, uniquement pour des raisons de promotion immobilière. C’est-à-dire que l’angle de la rue était à vendre et on risquait de voir un immeuble se construire juste à côté de chez nous. On a vendu cette œuvre, qui était une peinture-collage sur papier signée. Elle n’avait jamais été accrochée à La Fabrique, elle était dans la chambre de nos enfants. On l’avait acquise en 1982 pour les éduquer un peu à l’art de leur époque.

Que pensez-vous de l’histoire récente des galeries d’art contemporain à Marseille et de l’offre actuelle ?

J.G. : La galerie Athanor a longtemps été la galerie où les collectionneurs achetaient. Après, il y a eu Roger Pailhas qui se plaignait de ne pas vendre aux Marseillais. J’ai quelques espoirs avec Stefan Kalmár qui ouvre son espace cette semaine, mais ce n’est pas une galerie. Je pense qu’il va faire de la production d’œuvres et d’emblée des artistes internationaux. Pour Marseille, je trouve ça bien, ça me fait penser à Roger Pailhas. C’est la même ambition au niveau international.

M.G. : Est-ce que les gens vont suivre ? Il y a beaucoup de galeries qui vendent de la peinture parce que c’est la tendance actuelle. Malheureusement elles ne trouvent pas grâce à nos yeux. Il n’y a pas une vraie culture de fond à Marseille dans la bourgeoisie.

J.G. : On trouve que Bernard Plasse de la Galerie du tableau est quelqu’un de généreux et d’héroïque. Il avait fait une carte postale que j’adorais avec cette inscription : “Comme les snobs, j’achète mon huile d’olive à Paris”. Le problème, c’est qu’ici, on ne sait pas trop où acheter de la bonne huile d’olive.

![[ ENTRETIEN ]

Géraldine Lay L'œil et la page, un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 Lien dans la bio

Photographe et éditrice chez Actes Sud, Géraldine Lay avance guidée par ce qui l’anime : les rencontres, les lieux et les personnes. Son parcours se construit dans un équilibre fertile, nourri par cet aller-retour constant entre accompagner les œuvres des autres et poursuivre sa propre exploration du monde.

📷 The North End, Géraldine Lay, Courtresy Galerie Le Réverbère](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)