Hans Zeeldieb Le voleur d'âme

Portraitiste de rue, Hans Zeeldieb a, après s’être formé à la navigation, entrepris un voyage initiatique de deux ans qui l’a mené de l’autre côté de l’Atlantique. Plus récemment, c’est en Méditerranée, entre France et Maghreb, qu’il a œuvré pour la Grande Commande de Photojournalisme. De ses traversées, tel un anthropologue, il rapporte de touchants portraits à l’écriture singulière, témoins vibrants de ses rencontres.

Propos recueillis par Christophe Asso

Pour commencer, j’aimerais que vous m’expliquiez votre pseudonyme car votre nom de naissance, c’est Valentin Giraldi.

Hans est devenu mon surnom à 20 ans. Quand je suis arrivé à Paris ça a été assez dur, et à cette époque, je traînais dans le milieu squat Montreuillois. J’étais dans un faux groupe de punk, Cobaltico 60, dont j’étais le manager est-allemand, Hans. Les gens ont commencé à m’appeler Hans. Personne ne connaissait mon vrai prénom à ce moment-là. Je trouvais cela bien aussi de switcher d’identité, Hans avait un côté un peu mystérieux, une connotation black block allemand alors que Valentin n’avait pas trop de « street » crédibilité. C’est devenu mon prénom et tous mes amis m’appellent Hans. Il y a très peu de gens qui m’appellent Valentin. Il y a ma maman qui m’appelle Valentin. Même Vincent mon ami d’enfance, qui habite à Marseille et que je vois tout le temps, m’appelle Hans. Puis avec la photographie je me suis créé un compte Facebook et il fallait que je mette un nom. Zeeldieb, c’est un jeu de mot entre le mot Seel qui signifie « âme » et le mot Dieb qui signifie « voleur ». C’est de l’allemand un peu bidouillé, ça veut dire le voleur d’âme.

Vous avez grandi à Nevers et à 18 ans, vous partez à Paris pour les études.

Oui, je suis parti faire des études d’histoire et d’allemand. J’ai décroché assez rapidement et je suis allé vivre dans le milieu des squats. J’ai appris d’autres trucs, à me servir de mes mains, de la mécanique. Je pense que ça m’a fait du bien. Quelques années après, j’ai repris les études. J’ai fait un CAP projectionniste par le Cned et je me suis retrouvé en stage au cinéma de La Courneuve, L’Étoile. C’était pile-poil le moment où le parc de projecteurs était en train de passer de l’argentique au numérique.

Cela ne me plaisait pas, parce qu’être projectionniste, c’est quand même assez chiant. Tu passes ta journée dans une salle de projection, tu ne vois pas le jour et tous les projectionnistes que j’ai rencontrés, étaient alcooliques et dépressifs. Je me suis dit qu’il fallait que je trouve un truc pour faire ce travail, mais sans être enfermé. J’ai tapé dans Google : « festival de cinéma en extérieur » et je suis tombé sur un article sur une cinéaste congolaise, Nadège Batou, qui organisait un festival itinérant à Brazzaville, « Les sept quartiers ». Elle allait de quartier en quartier pour montrer des films en langue congolaise, en lingala et dans les autres langues congolaises. Là-bas les gens n’ont pas accès à du cinéma dans leur langue.

Je lui ai écrit un mail, en disant que j’étais intéressé pour venir aider comme projectionniste bénévole, auquel elle a répondu favorablement, puis je n’ai plus eu de nouvelles. Comme j’avais eu une subvention de la mairie de Saint-Ouen, où j’habitais, pour ce projet, je suis allé à Brazzaville sans savoir où elle était. Quand je suis arrivé sur place, elle m’a avoué ne pas avoir du tout besoin de projectionniste, mais de quelqu’un pour faire un making of sur le festival. La contrepartie de la subvention de la mairie de Saint-Ouen, c’était que je fasse une restitution. Mon coloc m’avait prêté une caméra mini DV et j’ai essayé de faire un film. Cela a été ma première confrontation avec l’image.

Auparavant, vous n’aviez pas eu d’intérêt pour l’image étant enfant, adolescent ?

Si, j’ai toujours regardé beaucoup de films et je pense que mes parents aussi en regardaient beaucoup aussi, des trucs mainstream. C’était l’époque des vidéoclubs. Ensuite, il y a eu le téléchargement. J’ai toujours été un peu geek. Je pense que j’ai développé une culture cinématographique assez forte parce que, jusqu’à mes 25 ans, je regardais au minimum un à deux films par jour.

J’étais vraiment spectateur, mais après avoir participé à ce festival, où c’était la première fois que je faisais des images, que je produisais quelque chose, j’ai compris que ça me plaisait bien. J’habitais à Saint-Ouen, Paris 8, c’était à côté. J’ai fait des faux papiers pour avoir une équivalence et m’inscrire directement en deuxième année, où il y avait des ateliers de réalisation. Je me suis retrouvé là-bas et c’était super.

C’était la fac de cinéma ?

Oui et les profs étaient aussi des réalisateurs, des monteurs, des gens qui étaient professionnels, pas que des enseignants. En atelier de réalisation, on avait comme prof Henri François Humbert, qui faisait des films. Il partait tout seul avec sa caméra, faisait le son, l’image, et écrivait toute la réalisation. C’était sa femme qui faisait le montage avec lui. Cela m’a montré que faire un film était possible, même avec pas beaucoup de fric. Mais j’avais quand même de grosses lacunes techniques. Je n’arrivais pas à comprendre le rapport entre la vitesse d’obturation et l’ouverture du diaphragme, pourquoi ta profondeur de champ augmente quand tu fermes le diaphragme.

Je me suis mis à la photographie argentique pour essayer de comprendre et assimiler les choses. J’avais envie de comprendre. Je ne comprenais pas comment marchait un appareil photo, ça avait quelque chose de magique. J’ai commencé chez mes amis qui vivent en squat à Montreuil où il y avait un sous-sol. Un vieux nous a aidés. Il avait du matos et on a monté un labo. À un moment, j’ai pris une canette de bière, j’avais regardé une vidéo sur YouTube sur comment faire un sténopé et j’ai fait un portrait de quelqu’un avec ce sténopé. Je crois que là, il y a quand même eu un déclic, où je me suis dit : « C’est aussi simple que cela, la photographie ?! ». Il y avait ce côté-là, manuel, où j’aime bien bidouiller des trucs, bricoler, fabriquer des choses et des outils.

Vous vous souvenez de ce premier portrait ?

Oui, je m’en souviens très bien, c’était Dalla. Je dois encore avoir le négatif. On ne se voit plus trop, mais c’était une amie.

Il s’est passé quelque chose avec ce premier portrait ?

Oui, j’ai pris la photo, je suis descendu dans le labo, j’ai développé et je suis remonté lui montrer directement le négatif. Tu fais un portrait et tu le montres aux gens. J’ai tout de suite beaucoup aimé cette relation photographe-modèle. Je passais beaucoup de temps à geeker. J’apprenais la photographie via les livres, mais surtout sur internet. De recherche en recherche, je suis tombé sur le site de Lukas Birk qui a fait un travail d’historien sur les appareils photo-laboratoires, des chambres qui permettent de développer la photo directement à l’intérieur de la chambre elle-même.

Cela a trotté dans ma tête et un jour, ils ont sorti une petite vidéo explicative, dans laquelle il y avait des plans de fabrication. Cela m’a pris un mois pour fabriquer cet appareil photo et je suis allé devant Beaubourg. J’ai demandé aux caricaturistes si je pouvais me mettre à côté d’eux et j’ai commencé à faire des portraits. Je me rappelle la première journée, j’ai fait 50 balles. Je me suis dit que j’avais trouvé mon truc. Je pouvais arrêter mes études et m’y dédier.

J’avais envie de faire du portrait. Quand j’ai commencé à faire des films, de la photographie argentique, même en atelier de réalisation, à chaque fois, c’étaient des portraits. C’étaient les gens qui m’intéressaient. Alain Cavalier, un cinéaste, a fait une série de portraits sur des artisans, qui durent 15-20 minutes. Cela me plaisait vraiment cette forme-là.

Vers 14 ans, quand j’ai commencé à aller à Paris seul, parce que j’avais mes cousins qui y habitaient. Je prenais une claque dans le métro. Je viens de Nevers où il n’y a pas une diversité folle. Je regardais beaucoup les gens et je savais que je voulais faire du portrait. Ce dispositif – un appareil photo-laboratoire – me permettait de me sentir légitime pour aller vers les gens et les photographier. Auparavant, j’avais essayé un peu avec un appareil photo normal mais je n’avais pas le courage d’aller voir quelqu’un. Moi-même, je n’ai pas envie qu’on me prenne en photo sans me demander avant. Le consentement en photo, pour moi, est très important.

Ce qui vous plaît, c’est l’échange, le contact avec les gens que vous photographiez, j’imagine.

Au début, il y avait une sociabilité très intéressante dans le fait de rencontrer plein de gens très différents. Beaubourg, ça a beau être en plein milieu de Paris, dans les quartiers riches, à côté de la rue de Rivoli, c’est quand même juste à côté des halles, avec tous les métros, les RER qui se rejoignent et aussi tous les gens de la banlieue, qui s’y retrouvent. Avant les attentats, il y avait vraiment aussi beaucoup de gens qui n’avaient pas de toit et qui vivaient derrière Beaubourg. C’était un peu schlag. Je crois que j’aimais bien cela, puis j’avais fait pas mal de travail dans la rue aussi. J’avais été recruteur de donateurs, les gens qui arrêtent les gens dans la rue pour leur demander du fric pour les associations. Travailler dans la rue, c’était un truc que j’aimais bien. J’ai commencé à faire des photos dans la rue en 2012 et on est en 2023 aujourd’hui. Cet été, je suis allé bosser à Paris, Berlin et Bruxelles mais j’espère ne plus avoir à le faire. La bourse de la BnF m’a permis de faire une pause. C’était bien parce que ça te bouffe un peu. Si tu fais ça tout l’été, quand tu rentres en septembre, tu n’as plus envie de faire des photos.

En me documentant sur vous, je suis tombé sur un mot que je ne connaissais pas : « minutero » et qui désigne le photographe de rue. C’est une pratique qui se fait beaucoup en Espagne, en Amérique du Sud ?

C’est un truc qui se faisait partout. Un étudiant de l’école Louis Lumière, Antoine Berton, vient d’écrire un mémoire là dessus. Quand la photographie s’est démocratisée, les gens ont commencé à faire ça dans la rue, pas cher. Puis ça a été remplacé par le Polaroïd et les gens ont commencé à tous avoir des appareils, à se faire de moins en moins photographiés. Puis il y a eu un renouveau avec le documentaire et le plan de Lukas, qui l’a mis sur ce site internet en 2010. Il y a eu toute une nouvelle génération de personnes qui s’est mise à faire cela. Il y en a beaucoup en France, mais aussi en Espagne et un peu partout.

Je ne suis pas un « minutero » au sens strict du terme car je n’utilise pas ce qu’on appelle des boîtes afghanes. Je préfère le terme « caméra-laboratoire » (inventé par Antoine) c’est-à-dire la chambre avec le labo à l’intérieur. Dès la première année, j’ai dissocié le laboratoire et la chambre. Cela permet d’avoir un laboratoire qui est fixe et d’avoir une chambre que tu peux déplacer à un autre endroit. Parce que le truc des « minutero », c’est qu’avec une caméra laboratoire, ils se posent à un endroit et ils vont faire la même photo toute la journée. Ce sont des sortes de Photomaton et pour la créativité, c’est assez limité.

Pour moi, c’était un peu un accident finalement d’avoir une chambre et d’utiliser ma caméra-laboratoire simplement comme laboratoire. Cette dissociation m’a aussi permis d’être créatif. Je continue à l’utiliser tout le temps, même pour des projets qui sont plus documentaires, pour développer les photos directement sur place et les donner aux gens. C’est quelque chose que j’ai beaucoup utilisé, simplement pour être accepté à des endroits. Pour la commande de la BNF, c’est la première fois que je faisais des photos et que je ne les développais pas sur place pour les donner aux gens. J’ai fait ce choix-là, maintenant, je me sens assez légitime.

Avez-vous recontacté les personnes photographiées ?

Ce que j’ai fait, c’est que je donnais mon contact aux gens et je leur disais que c’était à eux de m’écrire s’ils voulaient leur photo. J’ai réalisé qu’il y avait beaucoup de gens qui s’en foutaient. Ils avaient bien envie de se faire prendre en photo, mais avoir la photo finalement… Je pense qu’une personne sur trois me recontacte, parce qu’ils oublient.

Cela me permet aussi de me libérer beaucoup de temps. En développant chaque photo sur place, je peux faire au maximum 15 photos dans la journée.

J’aimerais que vous me racontiez votre départ pour la Bretagne en 2014 pour apprendre la navigation.

C’était un vieux rêve, un fantasme. Je pense que plein de gens se disent : « Je voudrais partir en voilier, naviguer à travers le monde. » Enfant, j’allais voir la mer tous les étés, parce que mes grands-parents sont de Menton. Je voyais la Méditerranée, pas l’océan. Je faisais des fois un peu de catamaran. Dans ma famille, plusieurs personnes avaient fait du bateau. Mon grand-père avait eu un bateau à Marseille. Mon oncle qui habite Marseille est parti naviguer, faire le tour du monde en voilier. Mon père, quand il était jeune aussi avait fait du bateau. C’est quelque chose qu’il y avait dans ma famille.

Le fait est qu’un an avant, j’avais une pote qui m’avait emmené en Bretagne, à un endroit où tu pouvais apprendre la navigation. J’avais fait mes premières expériences sur un gros bateau, ce qu’on appelle un vieux gréement, qui s’appelle « Le Bel Espoir », un voilier qui peut accueillir une trentaine de personnes à bord. Je pense que j’en avais marre d’être à Paris, cela faisait six ans que j’étais là-bas et le fait d’avoir eu l’opportunité de monter sur un bateau et d’aller naviguer pendant une semaine, et de beaucoup vomir, je me suis rendu compte que la nature me manquait. C’était la rencontre avec l’océan. La formation a duré six mois et était financée par la région. C’était une vie collective et c’était super. Cette formation à l’Aber Wrac’h, avec l’AJD du Père Jaouen, a vraiment changé ma vie. Après la formation s’est terminée, mais je m’étais fait tout un réseau et plein de nouveaux amis passionnés de navigation.

Je suis resté un peu sans attache, à essayer de trouver des opportunités pour me spécialiser sur les vieux gréements avec des bateaux traditionnels. J’ai fait cela pendant l’année qui a suivi jusqu’en 2015. En 2016, j’habitais dans mon camion, c’était la « Vanlife », mais ce n’était pas super chouette, je n’arrêtais pas de tourner un peu partout en France. Je voulais faire une transat (NDLR Traversée transatlantique) et j’avais des copains qui montaient un projet d’artistes circassiens, avec de la musique. Il y a tout un petit milieu de gens qui font cela en bateau, en flottille et qui font des festivals itinérants. Ils avaient fait la Corse, la Sardaigne, l’Italie, la France, l’Espagne et ils voulaient peut-être partir faire une transat. Un marin en qui j’avais confiance skippait un des bateaux et il avait besoin de quelqu’un.

On est parti de Douarnenez et on a traversé le golfe de Gascogne jusqu’au finistère espagnol. Après, on est descendu, on a longé toute la côte de l’Espagne jusqu’au Portugal pour essayer de trouver ce qu’on appelle les alizés portugaises. Après, on est allé du Maroc jusqu’aux Canaries. Aux Canaries, j’ai débarqué de ce bateau-là, parce que voyager à 30, ce n’est pas trop mon truc. J’avais surtout envie de transater et finalement, eux, ce n’était plus leur plan. Quand tu commences à aller de port en port, tu rencontres des gens sur les pontons qui font ce qu’on appelle du bateau stop. La plupart n’ont pas du tout d’expérience et veulent se faire une première expérience en faisant cela. Moi, j’avais quand même déjà une bonne expérience, cela faisait deux ans que je me formais. J’avais plusieurs plans et j’ai rencontré un vieux Canadien qui avait un bateau et qui voulait aller jusqu’au Brésil. J’ai embarqué avec lui et d’autres gens et on a fait les Canaries jusqu’au Cap-Vert, du Cap-Vert jusqu’au Brésil. Ça a été une expérience assez dure. Il y avait deux Danois, Lily qui était mon amie, Giovanni le capitaine et moi. On était cinq. C’était un beau bateau de 12 mètres, mais Giovanni, le capitaine canadien, était assez mauvais marin. C’était dangereux, ce qui est souvent le cas dans ces trucs de bateau stop. Je connais beaucoup de gens qui ont fait ça et pour 90 % des gens, c’étaient de mauvaises expériences. Moi, ça allait, mais c’est parce que j’avais les compétences pour me rendre compte de ce qui allait être dangereux et que j’avais un peu prévu le coup. Néanmoins, ça a été très conflictuel à bord. En même temps, c’est quand même quelqu’un que j’aime bien. On n’est plus en contact, mais je pense que j’ai passé de bons moments avec lui. C’était juste une vieille tête de mule qui essayait d’être mon père alors que je n’avais pas du tout envie de cela. Il avait 65 ans et les genoux en vrac. iI n’était plus capable de faire quoi que ce soit et puis il était alcoolo. J’étais la seule personne, à part Giovanni, qui savait naviguer. J’avais une responsabilité.

Il avait une machine qu’on appelle un dessalinisateur qui permet de créer de l’eau douce à partir de l’eau de mer et il ne comptait que sur ça pour traverser l’atlantique. S’il y a un truc stratégique quand tu fais des navigations un peu longues, c’est la flotte. Et bien sûr, ce truc-là, il l’a cassé, et il n’a jamais marché. Avant de partir, j’avais dû insister lourdement pour qu’on embarque plein de bouteilles d’eau. Heureusement que j’ai fait ça, sinon cela aurait été merdique, mais il était tellement con que finalement, même quand ce truc-là a pété, il ne le disait pas. Je m’en suis rendu compte parce que j’ai vu les pièces du dessalinisateur qui était sur son bureau. Pendant ce temps-là, les deux danois étaient en train de faire la vaisselle à l’eau douce, parce que il ne fallait pas laver à l’eau de mer les casseroles de sa femme qui valait 150 dollars pièce. Là, j’ai dû dire : « Stop ! ».

La traversée a duré combien de temps ?

Les temps en mer, ce n’est pas très long. Tu peux faire des Canaries au Cap-Vert, en une semaine. Et du Cap-Vert au Brésil, on en a eu pour 11 jours. Ce n’est pas si loin mais il faut de l’eau, beaucoup d’eau.

Aviez-vous l’idée d’un projet photographique au départ de cette traversée ?

Je pense que cette idée de partir faire du bateau et cette idée de faire des photos se sont rejoints. Quand je passais beaucoup de temps à geeker sur internet pour fabriquer la caméra laboratoire, en même temps, je geekais beaucoup sur les trucs de bateau, je regardais des documentaires sur des gens qui naviguaient. Dans mon imaginaire, ces deux trucs se sont rejoints.

C’était vraiment lié. Vous ne vous êtes pas dit : « Je vais faire du bateau, donc j’arrête la photo ».

Non, d’autant que je pouvais plus ou moins gagner du fric et subvenir à mes besoins, n’importe où, grâce à la photo.

Puis c’était l’occasion de voir d’autres personnes ?

Avant cela, j’avais fait des voyages, mais je m’étais rendu compte que partir en voyage sans avoir un but, c’était très bizarre et une expérience vraiment nulle. Quand j’étais parti filmer le festival, je me suis rendu compte que le voyage, c’est bien quand tu as quelque chose à échanger avec les gens. La photo, pour moi, c’est un prétexte pour aller voir les gens et passer du temps avec eux. C’est se donner un rôle.

Ce voyage a duré deux ans. C’était assez long. De 2016 à 2018. Après le Brésil, on a remonté toute l’Amazonie en bateau, mais cette fois sur des bateaux avec des passagers. Je commençais à bien parler espagnol quand on est arrivé en Colombie, j’arrivais à communiquer. En plus, les gens étaient vraiment réceptifs à la photo alors qu’avant, pendant toute la partie en Amazonie les gens me demandaient pourquoi j’utilisais un vieil appareil photo en bois et pas un iPhone..

Comment expliquez-vous cet intérêt pour la photographie en Colombie ?

Je pense qu’ils ont une grosse culture de la photographie. Par exemple, le « minutero », c’est une figure connue là-bas. Quand tu arrives avec ta chambre et le laboratoire, ils savent ce que c’est et ce que tu fais. C’est culturel. Il y a une émission « El Chavo del Ocho, » où pendant le générique, le personnage de cette émission a cet appareil photo. Tout le monde connaît cet appareil photo, Ils disent : « la camera d’El Chavo ». En Colombie, la photo en noir et blanc à l’ancienne, ça leur parle et ça leur plaît. Je suis resté pas mal là-bas.

Après la Colombie, mon ami Vincent m’a rejoint en bateau et on a pris un avion pour la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. On est resté trois mois là-bas. C’était la période du carnaval et tu peux travailler dans la rue, c’est un truc qui se fait beaucoup. On en a pu un peu renflouer les caisses. On est reparti en Colombie pour quelques mois puis en France avec un des bateaux de la formation et on est retourné en Bretagne.

Durant ce voyage, vous avez pu faire des photos et les vendre ?

Je les donnais surtout mais les gens me donnaient toujours un peu d’argent. Cela m’aidait à trouver une chambre à louer et à me faire connaître. J’ai beaucoup fait ça pour voyager. Tu arrives dans un endroit, tu loues une chambre pour au moins deux semaines, et tu fais des photos dans ce quartier-là. Les gens te reconnaissent comme le photographe. Tu as une utilité pour la communauté dans laquelle tu t’installes. Ce n’est pas pour ça que tu vas créer des amitiés fortes, mais tu vas quand même avoir un truc de sociabilité.

Vous n’étiez pas un touriste.

Des fois, oui, des fois, non. Je crois qu’il y a des endroits dans le monde où c’est beaucoup plus compliqué. Par exemple, au Cap-Vert, ça ne marchait pas du tout. C’est un endroit qui a été vraiment défoncé par le tourisme. Pour les Cap-Verdien, le tourisme, c’est la première économie. Je ne me suis pas du tout senti à l’aise là-bas. C’était extrêmement compliqué de créer de vrais relations.

C’est triste, mais je pense que c’est le lot des endroits qui ont comme première ressource le tourisme. Des fois, il y a des tourismes qui pourraient être un peu plus vertueux que d’autres, mais au Cap-Vert, il y a beaucoup de tourisme sexuel. Au Brésil, là où j’étais, il n’y avait pas cela. À chaque fois, j’essayais aussi de me débrouiller pour aller dans des endroits qui ne sont pas touristiques. Je n’allais pas dans des auberges de jeunesse, j’essayais plutôt de trouver des chambres à louer « chez l’habitant ».

Vous avez dit que durant ce voyage, vous vouliez aussi ralentir le temps.

Je disais surtout ça par rapport au fait de voyager en bateau. Ce n’est pas tellement que la vie parisienne, je la trouvais effrénée, ce n’est pas ça. C’est plus que je n’aime pas l’avion, pas pour des raisons écologiques, c’est vraiment pour la relation entre l’espace et le temps. Plus ton moyen de transport est lent, plus le monde devient grand. Je me rappelle avoir réalisé ça lors d’un voyage où j’avais vraiment l’impression que ça m’avait porté loin. J’étais parti avec des copains et des copines de Bretagne. On avait chargé un bateau d’oignons qu’on allait vendre en Cornouaille, juste en face de la Bretagne. On est parti un mois et pour financer notre voyage, on vendait les oignons. J’ai eu l’impression qu’on avait fait un périple de fou alors que ça ne représentait même pas 200 bornes. Quand tu voyages en bateau, une bonne vitesse moyenne, c’est cinq nœuds soit 10 km/heures. C’est moins rapide qu’à vélo. Quand tu prends le temps et qu’il faut six mois finalement pour arriver au Brésil, parce que tu navigues, il y a des moments où tu dois faire des stops parce que c’est fatiguant et que tu ne fais pas le Vendée Globes. Tu es là quand même pour apprécier ce que tu fais. Tu n’es pas dans l’exploit sportif. Tu as eu le temps de créer de la distance et de partir.

Vous vouliez retrouver ce rapport-là au monde.

Oui, je crois que ça me disait bien. J’aime bien me fixer des règles, par exemple, me dire que je vais faire de la chambre avec du papier comme négatif. C’est-à-dire avoir un support qui est très peu sensible et qu’il faut que je fasse poser les gens plus longtemps. Je me crée des contraintes. Une fois ces règles posées, c’est pour moi facile de trouver comment créer.

Pareil pour le voyage, je ne voulais pas prendre l’avion et je n’avais pas le droit de rentrer en avion. Cela crée de l’éloignement et aussi de la solitude, du manque. Je n’ai pas rencontré beaucoup de gens quand j’ai voyagé. J’ai quand même été très seul. La photographie, c’était une bouée de sauvetage pour avoir ma dose de sociabilité. Je n’avais pas le droit d’abandonner, de prendre un avion et de rentrer en France. Il fallait que je rentre en bateau et cela allait prendre du temps.

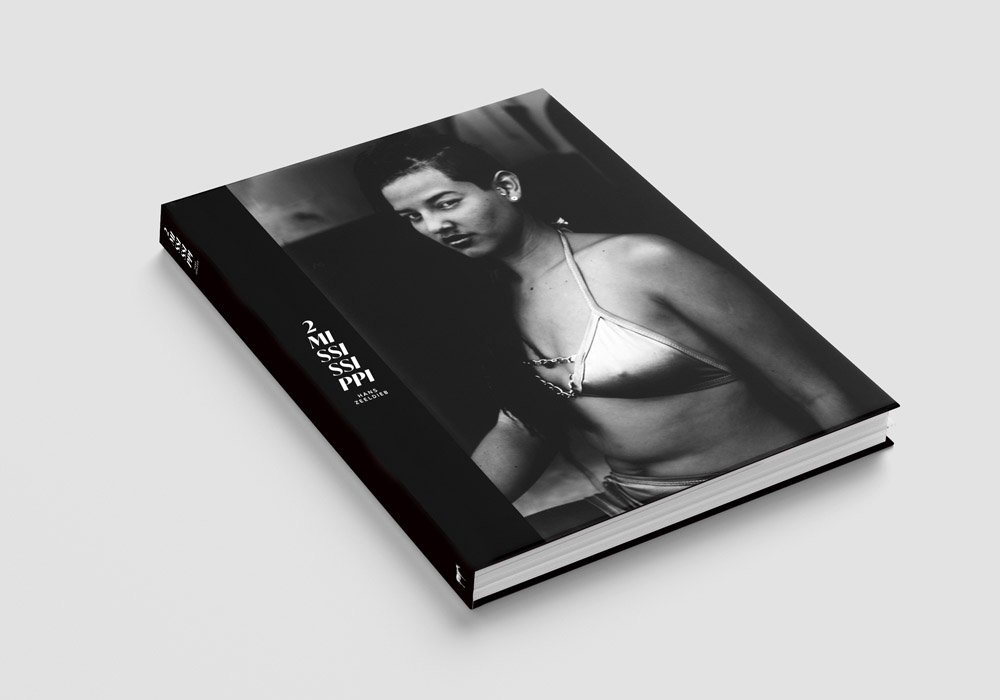

Cela a pris deux ans et en 2018 vous rentrez. Votre livre 2 Mississippi voit le jour en 2019 avec les éditions Le Mulet, un an après votre retour. Comment cela s’est-il passé ?

Cela a été un peu merdique. J’avais envoyé par courrier à peu près à mi-parcours de mon voyage, un bon millier de négatifs. Les négatifs papier, cela pèse lourd. En plus, j’avais vraiment très peur de les perdre. Je dormais donc tout le temps avec ce paquet, que je mettais en dessous de mon lit. Je l’ai envoyé par la poste. Un an plus tard, je rentre en France. Je l’avais envoyé à mon père et les négatifs n’étaient pas là. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé, Je ne sais pas où sont passés ces négatifs et je ne le saurai jamais. Je ne suis pas sûr que j’en ai fait encore le deuil parce que j’ai plein d’images qui me reviennent. C’était la partie où je me sentais le moins bien du voyage, c’est-à-dire toute la partie en Amazonie où j’ai trouvé ça très, très dur. En même temps, ce qui me faisait tenir, c’est qu’il y avait des images assez folles qui ressortaient de ce truc-là. Tout cela a fini, on ne sait pas où. Quand je suis revenu, j’avais seulement les négatifs que j’avais gardés avec moi et j’ai eu un peu de mal à me dire que j’allais tout scanner et tout regarder.

J’ai mis un peu tout ça de côté, puis au bout d’un moment, j’ai tout scanné mais je n’ai pas trop regardé. J’ai tout envoyé à ma pote Clara, qui a envoyé à sa pote Marie (NDLR Marie Sordat, photographe et commissaire belge), qui fait partie du milieu. Elle m’a écrit en me disant que cela l’intéressait, et qu’avec Le Mulet ils voulaient faire un livre avec ces images. C’était génial mais je ne me suis pas trop investi. Je pense que c’est super compliqué de regarder ses propres images et de décider de comment les montrer ensemble. Je leur ai laissé faire le travail. Le livre est bien, mais il aurait pu être deux fois plus gros.

Bien sûr. Ça démarre à quel moment les images ?

Il y avait peut-être quelques images en Bretagne, mais on ne les a pas mises. Il y a les images de l’Espagne, les images du Portugal, du Maroc, les Canaries j’ai perdu, tout le Brésil j’ai perdu, toute l’Amazonie j’ai perdu. Après, ça reprend en Équateur, Colombie et États-Unis.

Vous en parlez dans le livre ?

De la perte des négatifs ?

Oui.

Non, c’était beaucoup trop tôt pour moi pour que je puisse en parler. C’était un an après, là je peux t’en parler. Cela a créé un gros conflit entre moi et mon père, maintenant ça va.

Peut-être qu’un jour, vous les retrouverez.

Non, je pense qu’il ne faut pas croire à cela. Bien sûr, j’ai eu le fantasme, 1000 fois, de retrouver ces négatifs. J’ai fait des trucs pour essayer d’exorciser ça, de me rappeler des photos et j’ai commencé à les écrire. Je pense que cela n’a pas d’intérêt pour quelqu’un d’autre que moi, mais cela m’a aidé un peu.

D’où vient le titre Deux Mississippi ?

Je fais des photos avec des temps de pause longue, parce que c’est une contrainte technique, mais c’est un truc que j’aime bien, de faire poser les gens et d’avoir des temps de pose longue. Cela oblige à ce que les gens que tu prends en photo, soient concentrés. Pour qu’ils soient concentrés, il faut que je les ai fait se concentrer. Il faut se mettre dans la peau d’un metteur en scène. Sur mon appareil photo, je n’ai pas d’obturateur, je fais ce qu’on appelle l’exposition au bouchon. J’ai un bouchon sur mon objectif, j’enlève le bouchon, je compte un Mississippi, deux Mississippi et je remets le bouchon.

Je ne sais pas, cela m’est venu la première fois où j’ai dû faire une pause longue et j’ai commencé à compter comme ça. Tu peux aussi dire un crocodile, deux crocodiles. C’est le premier truc qui me soit venu quand j’ai dû compter. Je ne sais pas et je trouvais cela marrant, parce qu’il y a tout un truc aussi sur les photos qui ont été faites à la Nouvelle-Orléans. Je trouvais que c’était un très bon titre.

Vous avez été sur le Mississippi ?

Non (Rires). Je trouve qu’il faut nourrir l’imaginaire. Si les gens pensent qu’il y a des photos sur le Mississippi, que j’ai remonté le Mississippi comme Huckleberry Finn sur son radeau, très bien, cela fait partie de cet imaginaire-là. Je trouve que c’est assez poétique.

En tout cas, cela fonctionne. En 2018, vous revenez en France.

Exactement. On arrive en Bretagne en bateau au mois de juin puis je monte à Paris faire des ronds l’été. Après, je suis venu à Marseille, parce que beaucoup d’amis que je m’étais fait en Bretagne avaient cette idée de recréer quelque chose de similaire. C’est-à-dire avoir un vieux gréement, un gros bateau et proposer à des centres sociaux, ce qu’on appelle de l’accès à la mer. Proposer à des gens qui n’ont pas les moyens de venir naviguer sur des bateaux, de découvrir la navigation.

D’expérience, se retrouver sur un gros bateau, où tu es obligé d’être nombreux pour faire les manœuvres et très coordonné dans l’effort pour faire avancer le bateau, cela crée un truc collectif où tu crées des liens extrêmement forts. Cela te redonne confiance en toi, c’est super.

Des amis, qui étaient tous à Marseille, avaient trouvé un bateau, qui s’appelait Albarquel. Je suis revenu en France pour ça. Je suis venu m’installer à Marseille, tout simplement pour participer à ce projet et puis, parce qu’il fallait bien que j’habite quelque part. C’était une ville que je connaissais aussi un peu. J’étais venu pas mal en 2013, 2015 pour faire des saisons. Ici, partir de mars, avril, tu peux commencer à travailler. Je me suis installé à Marseille, pas trop dans l’idée de vouloir y bosser photographiquement parlant. J’étais là et je me suis mis à faire des photos.

J’imagine qu’en tant qu’homme de la mer, cela vous a parlé aussi. Il y a tout un univers maritime, très différent de la Bretagne.

Oui, carrément. Maintenant, je crois que je ne pourrais plus habiter dans une ville qui n’est pas un port. Ça, c’est sûr.

Ce projet de bateau, il s’est fait ?

Oui, cela a fonctionné jusqu’au Covid et après le Covid, cela s’est arrêté, plus ou moins. C’était un bateau portugais qu’on ramenait à Lisbonne tous les hivers. Cela s’est terminé et tout le collectif s’est un peu dispatché, mais moi, je suis resté ici. J’ai commencé à faire un peu des photos à droite et à gauche à Marseille, à Noailles, à Belsunce, puis à un moment, j’ai fait une série de photos au centre social de La Renaude

Cela s’est passé comment ? C’est vous qui les avez contactés ?

Non, je suis allé au Bar du Peuple et il y avait une pote de pote qui était là. C’était la directrice du centre social. Elle m’a montré les photos de la Renaude de Gilles Favier (NDLR commande publique sur le thème des banlieues, 1992) sur son portable. Elle m’a proposé d’animer des ateliers. Je me suis vraiment bien entendu avec elle et l’équipe du centre social. J’ai commencé à faire quelques photos au centre, puis un jour, on est parti à la Renaude, qui était à cinq minutes à pied.

Moi, je faisais des photos,et je les developpais sur place. Il y avait quelqu’un qui proposait du dessin. Bref, une petite animation du centre social. À la Renaude, ça s’est vraiment bien passé avec les gens. C’était comme un metteur en scène et des acteurs qui se rencontrent. D’un coup, il y avait un truc qui marchait super bien. Il y avait eu le travail de Gilles Favier avant et ce livre sur leur quartier. Ils avaient déjà des réflexions sur la représentation et sur la photogénie qui était très abouties,. Qu’est-ce que c’est que se représenter ? Cela a bien marché. Après, j’ai continué à retourner à la Renaude, parce que j’avais noué des contacts avec les gens et que ça se passait bien. Après, il y a eu le Covid.

Dans le reportage d’Arte j’ai vu des images de l’exposition au centre social, avec cette photographie de la femme au fusil.

Oui, cette photo, elle est assez marrante. Je n’ai pas demandé qu’elle sorte le fusil. Je n’ai pas dit : « Vous n’avez pas un fusil sous votre lit ? » (Rires) Moi, j’ai sorti mon appareil photo, puis son fils est arrivé. Il voulait une photo avec sa mère et son fusil. Après, j’ai demandé à Rosalie de prendre le fusil et j’ai fait cette photo d’elle. C’est une blague, un peu cette photo. Ça nous a bien fait rire, tous les deux.

Le reportage donne d’ailleurs la parole à deux habitantes qui témoignent de l’abandon de la cité par les pouvoirs publics.

Oui ça a été abandonné par l’office des HLM et la Ville. C’est devenu un terrain propice pour le deal. Géographiquement, c’est un quartier qui est dans une impasse. Il n’y a qu’une seule route pour entrer et sortir. Stratégiquement c’est une aubaine pour les réseaux. En plus, il n’y avait pas d’éclairage, pas de ramassage des ordures.

Je ne sais pas où ça en est, mais la plupart des gens se sont faits expulser, parce que la cité était vouée à être détruite. À un moment, je n’avais plus envie d’y aller. Les dernières fois je n’y prenais plus trop de plaisir. Ça devenait un peu craignos. Il y avait quand même pas mal de fois, avant d’y aller, où les gens me disaient : « Ce n’est pas le moment, il y a quelqu’un qui vient de se faire tuer. Un guetteur vient de se prendre une rafale, il est mort. » Les gens étaient en deuil. Chez les gitans, on ne fait pas de photos pendant les deuils.

À la Renaude du bas, 99 % sont des gitans qui parlent le calo un dialecte espagnol. Quand je suis arrivé là-bas, c’était trop bizarre de voir des enfants en bas-âge, qui parlaient à peine français, mais surtout le calo. Les gens parlaient tous en espagnol. Il y avait un truc qui m’intéressait sur la langue et la culture. À Marseille, comme partout, il y a une disparition des patois, des langues régionales et maintenant de l’accent. Il y a une uniformisation de la langue. Comme moi, par exemple, j’ai perdu mon accent de Nevers en allant à Paris et que je n’ai plus. Je ne sais pas si je le reprendrai en allant à Nevers.

En arrivant dans ce quartier je découvre des gens qui ont gardé leur culture et qui continuent à parler leur patois. Ils ne sont pas enfermés dans leur truc, parce qu’ils vont tout le temps en Espagne. Ils parlent la même langue que les communautés de leur famille qui sont vers Barcelone. Cet aspect communautaire, je le trouvais intéressant.

Après, il y a eu le Covid et je me suis retrouvé avec toutes ces photos entre les mains et je me sentais super redevable envers les gens qui m’avaient ouvert les portes de leur quartier, qui m’avaient accepté.

J’avais fait la plupart des photos avant le Covid. Je suis revenu faire quelques photos après mais très peu. Pour faire l’expo, j’avais ces négatifs papier que je n’avais jamais tirés et agrandis. Pour réunir l’argent nécessaire pour acheter le papier pour les tirages, j’ai travaillé devant le Palais Longchamp pendant un mois. En faisant ça, j’ai rencontré les gens du labo Virage qui m’ont invité à venir. Une amie m’a prêté un agrandisseur qui pouvait prendre du 13×18 et je l’ai amené au labo. Puis j’ai pris mon premier cours de photo à Paris avec une tireuse qui s’appelle Isabelle Menu qui m’a donné les clés pour faire du tirage. J’ai appris à agrandir mes négatifs, après, on a fait l’expo au centre social.

Pouvez-vous m’expliquer votre procédé de négatif papier ?

Comme je te le disais, je fais de la chambre, du grand format. Mes négatifs sont grands, ils font 13 cm par 18 cm, ce qui permet de faire un tirage contact, c’est-à-dire sans agrandisseur dans un petit labo de rue. Le film, ça coûte vraiment cher, surtout quand tu fais du grand format. Alors, les minuteros, au lieu d’utiliser du film comme négatif, font l’exposition sur du papier, et ils se retrouvent avec un négatif sur papier. Ça a plein de contraintes : déjà c’est très peu sensible, aux alentours de 6 iso, c’est très contrasté et la latitude est très serrée. Et puis c’est orthochromatique. Toutes ces contraintes m’ont vachement aidé. Ça m’a permis d’avoir un cadre et d’évoluer dedans. Mes images ne ressemblent pas à celles des autres, et ça m’a permis de créer mon propre style. Les minuteros ne font que des tirages contact (de la taille du négatif). J’ai eu envie d’agrandir ces négatifs papier, pour faire des grands tirages. On m’a dit que ça marcherait pas vu que les négatifs étaient sur du papier, et pas du film. Ça m’a encore plus donné envie d’essayer. J’ai acheté le panneau led le plus puissant que j’ai trouvé sur AliExpress, et avec, j’ai bricolé une tête pour l’agrandisseur. Pour moi cette recherche d’émulsion non conventionnelle est importante. Ça part d’une contrainte économique mais c’est aussi ce qui me permet de créer ma propre écriture. J’aime beaucoup ce coté Do It Yourself de la photographie. Réussir à hacker le truc, inventer des choses. J’ai aussi fait ça avec du papier couleur, et j’en suis très fier.

J’aimerais que vous me parliez de votre projet pour la grande commande de photojournalisme de la BnF.

J’ai toujours été artiste de rue. À un moment, il y a eu une bascule. J’avais écrit une lettre de fan à Yohanne Lamoulère. J’étais tombé sur son bouquin à l’Alcazar (NDLR : Faux-Bourgs, éditions Le Bec en l’air) et j’étais super jaloux. J’avais envie de faire des photos aussi belles, aussi fortes, aussi poétiques et qui mettent tellement en valeur les gens. Je lui ai envoyé les photos de la Renaude. Elle m’a répondu que ce travail était de qualité et qu’il fallait que je le montre. C’est aussi ça qui m’a décidé à faire l’expo. Qu’une photographe reconnue me dise que mon travail était de qualité m’a donné confiance en moi. Après, il y a eu la grande commande de la BnF. On était toujours un peu en contact avec Yohanne et elle m’a conseillé de candidater. Dans le jury, il y avait Christian Caujolle, à qui mon bouquin avait vachement plu.

Comment avez-vous eu l’idée de ce projet ?

Je n’ai pas eu cette idée moi-même. C’est Richard Bonnet le journaliste d’Arte qui était venu faire un sujet sur la Renaude, qui m’avait donné l’idée. Je voulais partir en Algérie pour faire refaire à neuf ma vieille 405. J’avais aussi envie d’aller en Algérie pour faire des photos. Je parlais avec lui de la BnF mais je ne savais pas quel sujet écrire. Il m’a dit : « Ce serait marrant que tu montes sur le ferry sans débarquer mais juste pour faire des photos des gens”. J’ai écrit ma note d’intention là-dessus. Je me suis rendu compte après coup que ce n’était pas l’idée de Richard, mais qu’il avait vu le film La Traversée d’Élisabeth Leuvrey. Je l’ai vu après avoir écrit ma note d’intention. Cela m’a beaucoup inspiré, parce que ce film est très, très beau. C’était aussi la première fois que j’écrivais un projet avant de le faire..

Finalement, j’ai eu la commande de la BnF et cela m’a permis de ne pas aller travailler pendant l’été et d’aller faire des photos. Cela m’a permis de demander à quelqu’un de venir m’assister et de pouvoir le payer. Cela m’a permis de payer quelqu’un pour la retouche et de passer une bonne année dans le fond du laboratoire à essayer de développer ce truc de négatif couleur, que j’avais jamais eu le temps ni l’argent d’essayer de faire.

Vous n’avez pas pu faire ce que vous souhaitiez faire au départ, c’est-à-dire embarquer pour l’Algérie ?

Je pensais naïvement qu’avec la validation du ministère de la Culture et de la Bibliothèque nationale de France, j’allais montrer mon petit papier et que toutes les compagnies de ferry allaient m’autoriser à monter à bord et à faire des photos. J’avais réussi à faire beaucoup de photos au port et à l’embarquement. C’était une partie que je trouvais très intéressante, à laquelle je n’avais pas pensé au départ, sur la question de l’attente. Après, j’ai réussi grâce à la Méridionale, à embarquer pour le Maroc.

Je sortais du sujet car j’avais écrit le projet pour la BnF sur l’Algérie. L’Algérie avait vraiment fermé ses frontières de manière très forte pendant le Covid. Je crois que j’avais surtout envie de prendre en photo des gens sur un bateau pendant une traversée et que ces gens-là ne soient pas des touristes. Je n’avais pas envie de le faire sur les ferries qui allaient en Corse. J’avais envie de changer de continent, qu’il y ait une dimension de voyage qui soit plus forte. J’ai donc décalé un peu le projet en le faisant sur des ferrys qui allaient à Tanger, ce qui était aussi une bonne chose parce que la traversée était plus longue et ça me permettait d’avoir plus de temps pour faire les photos. Finalement, j’ai récemment réussi à embarquer pour faire un aller-retour pour Alger. J’attends de voir, peut-être que je vais encore continuer à en faire quelques-uns. J’ai l’impression qu’il manque à la série une vingtaine de bonnes photos.

Quel est le bilan de cette commande ?

Cela m’a permis de me libérer en été, de ne pas avoir à travailler dans la rue. J’ai travaillé, mais d’une autre manière. Cela me donne envie de plus bosser sur mes projets. Je pense que cela m’a ouvert des portes, cette commande. Je te rencontre, on est en train de faire l’entretien. Cela permet un peu d’avoir du soutien, parce que, dans ce milieu-là, ça marche comme ça. Ce n’est pas que parce que tu fais des bonnes photos que tu vas pouvoir y arriver. Il faut quand même rencontrer les gens qui vont t’ouvrir des portes. C’est la deuxième fois que j’ai une validation. La première validation, c’était le bouquin, la deuxième validation c’est la commande de la BnF.

Pour conclure, quels sont vos projets ?

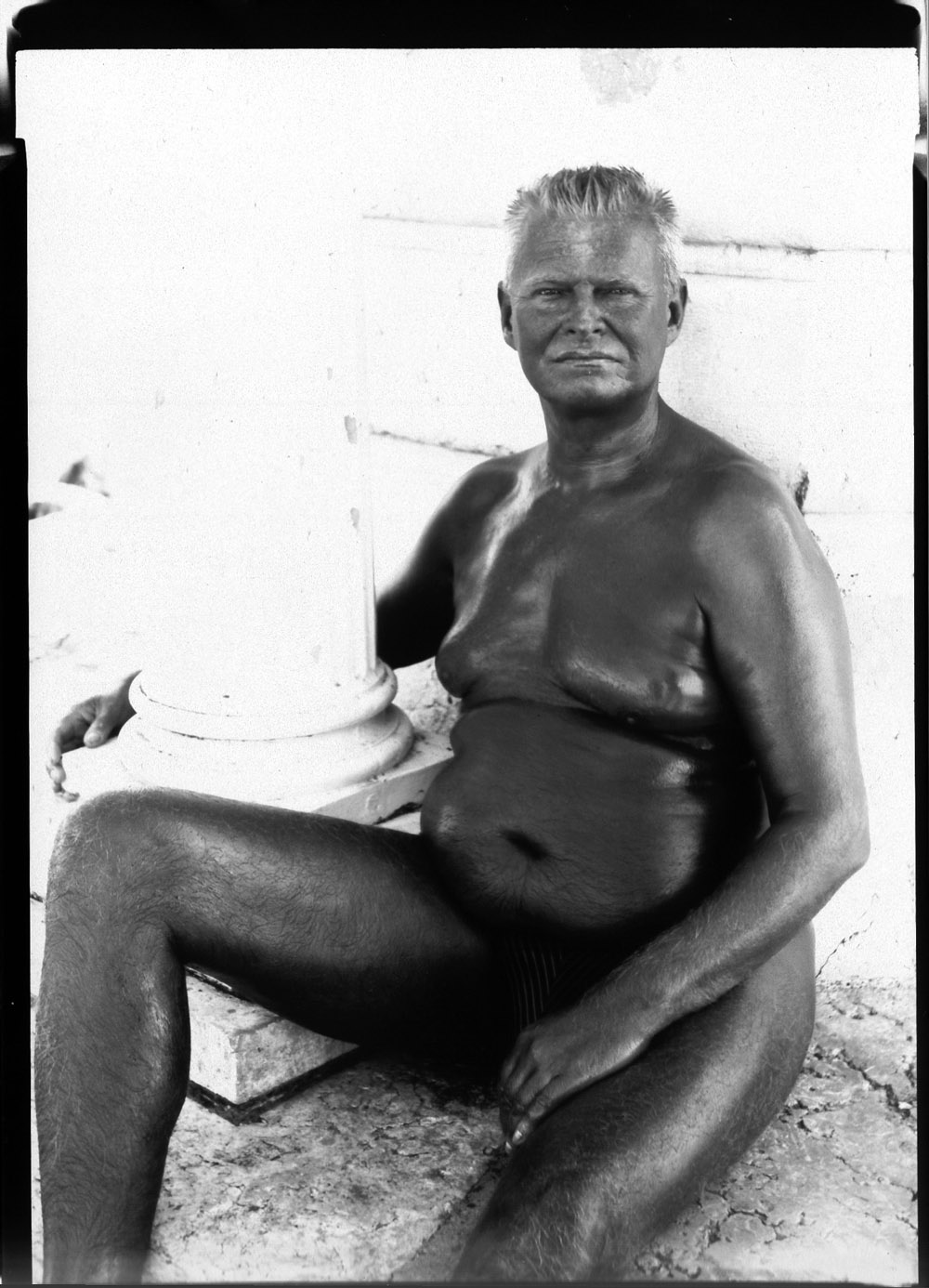

Je suis sur un nouveau projet, sur le corps des gens. Je crois que j’ai envie de prendre les gens en photo, de voir leur corps, leur peau, mais dans l’espace public. Ça a aussi à voir avec la transformation. Je n’ai pas encore commencé, mais je sais que j’ai envie de faire des photos de bodybuilders et de bodybuildeuses. Il y a cette salle sur le boulevard Longchamp devant laquelle je passe régulièrement. J’ai vraiment envie d’y aller et voir si c’est possible d’y faire des photos.

Dans tous les cas, à Marseille, pour voir des corps, je pense que c’est assez simple, avec les baigneurs, et même les gens dans la rue.

Oui. Je suis allé bosser un peu aux Catalans, mais c’est marrant, je pense que j’ai aussi envie que ce projet me permette d’aller ailleurs.

![[ ENTRETIEN ]

Géraldine Lay L'œil et la page, un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 Lien dans la bio

Photographe et éditrice chez Actes Sud, Géraldine Lay avance guidée par ce qui l’anime : les rencontres, les lieux et les personnes. Son parcours se construit dans un équilibre fertile, nourri par cet aller-retour constant entre accompagner les œuvres des autres et poursuivre sa propre exploration du monde.

📷 The North End, Géraldine Lay, Courtresy Galerie Le Réverbère](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)