Abed Abidat Le silence des images

Éditeur, photographe, animateur-éducateur, Abed Abidat a construit un parcours singulier où création et engagement social se rejoignent, et pour qui l’image, est à la fois un outil de transmission et un moyen d’expression. Du quartier des Aygalades à la création des éditions Images Plurielles, sa trajectoire mêle travail social, projets artistiques et exploration des mémoires entre la France et l’Algérie. Une œuvre guidée par le désir de raconter des histoires et de laisser des traces.

Propos recueillis par Christophe Asso

Quel a été votre premier contact avec la photographie ?

Mon premier contact, ça a été un troc avec un jeune du quartier qui avait un appareil photo, un Olympus OM-1 que j’ai toujours et que j’utilise toujours. J’avais 18 ans. J’habitais aux Aygalades.

Par la suite, un animateur du quartier, Youssef Khafif, avait besoin de jeunes pour faire une animation photo et en l’occurrence, l’apprentissage de la prise de vue et du labo photo. C’est là où j’ai commencé à apprendre le maniement de l’appareil et faire du labo. C’était très libre. On faisait ce qu’on avait envie. On photographiait les collègues, la vie du quartier.

Avez-vous compris à ce moment-là que la photographie vous accompagnerait dans votre parcours ?

Je dis toujours que je suis très mauvais en français. Je me suis amélioré, mais je ne suis pas capable de m’exprimer par l’écriture. En musique, je suis très mauvais. J’avais trouvé un moyen d’expression, la photographie. En fait, j’avais besoin de m’exprimer, Après, que je sois bon ou pas, peu importe.

Suite à ça, vous vous êtes inscrit dans une école de photographie à Aubagne, à la Satis.

C’était en 1991. Je me rappelle parce que c’était marqué par la guerre du Golfe. Les photographes, les stagiaires, en parlaient beaucoup. C’était une sorte de formation professionnelle qui a duré quelques mois. Là, j’ai vraiment appris la technique photographique mais aussi la philosophie de la photographie. Il y avait la théorie, mais en pratique, avec d’autres profs, on nous apprenait le contraire. Il fallait passer par ça. C’est vachement important.

Construire puis déconstruire.

C’était une formation très poussée et j’ai vraiment beaucoup appris. En parallèle, j’ai passé un diplôme DEFA pour être animateur et prétendre à être directeur de centre social. J’ai passé le mémoire en parallèle et je suis devenu éducateur. J’ai bossé dans des centres sociaux, des foyers d’enfants, des structures éducatives comme l’ARS (Association pour la Réadaptation Sociale). Et pour finir, en 2015, j’étais éducateur auprès des sourds et malentendants.

La boucle était bouclée, parce que vous avez découvert la photo aux Aygalades et puis finalement, vous vous êtes retrouvé à la place de Youssef Khafi, l’homme qui vous a initié à la photographie.

Je suis revenu aux Aygalades et en 1991 on a monté l’association Oasis 35 avec un ami, pour organiser des animations culturelles et socio-éducatives auprès des habitants du quartier et en priorité des enfants et des adolescents. On s’est aussi occupé des adultes, des femmes notamment. C’est là-bas que j’ai monté un atelier et un labo photo. À l’époque, c’est l’OPAC qui nous a mis à disposition un local où j’ai monté le labo. Dans ce labo, j’ai fait donc des animations photo auprès des jeunes du quartier.

On a fait plein d’actions avec la population du quartier. Après, la vie professionnelle, la vie familiale, nous a amené un peu à lâcher. On voulait qu’il y ait une relève, mais ça n’a pas pu se faire. Après j’ai été diplômé et j’ai commencé à travailler. La photographie m’a accompagné dans tout ce que j’ai fait dans mon parcours professionnel d’éducateur ou d’animateur.

Avez-vous eu également l’envie d’avoir un travail personnel en photographie, ou était-ce plus un outil dans votre travail d’animateur-éducateur ?

Mon premier travail, je l’ai commencé aux Aygalades en photographiant les enfants dans la rue. Je ne connaissais pas trop la technique. Après, je suis allé un peu dans tous les quartiers, mais surtout au Panier. C’était vraiment un lieu clos où on voyait tous les enfants du quartier. Avec la formation à Aubagne, j’ai commencé à maîtriser la technique, donc, c’est à ce moment-là que mon métier de photographe a démarré.

Comme j’adorais voyager, j’ai photographié les enfants dans la rue lors de tous mes voyages. Donc j’ai un travail assez conséquent avec lequel j’ai fait un coffret et un livre. Et j’ai une exposition, mais c’est un travail que je continue, parce qu’à chaque fois que je vais quelque part, dès que ça bouge dans la rue, je photographie.

Bien évidemment, c’était lié à mon métier d’animateur-éducateur.

Vous avez réussi à associer les deux ?

Mes projets personnels ont toujours eu un lien avec mon parcours de vie, en lien avec la famille, l’environnement et l’histoire.

Vous dites que vos parents ne vous ont pas raconté leur parcours depuis l’Algérie et que vous avez hérité du silence.

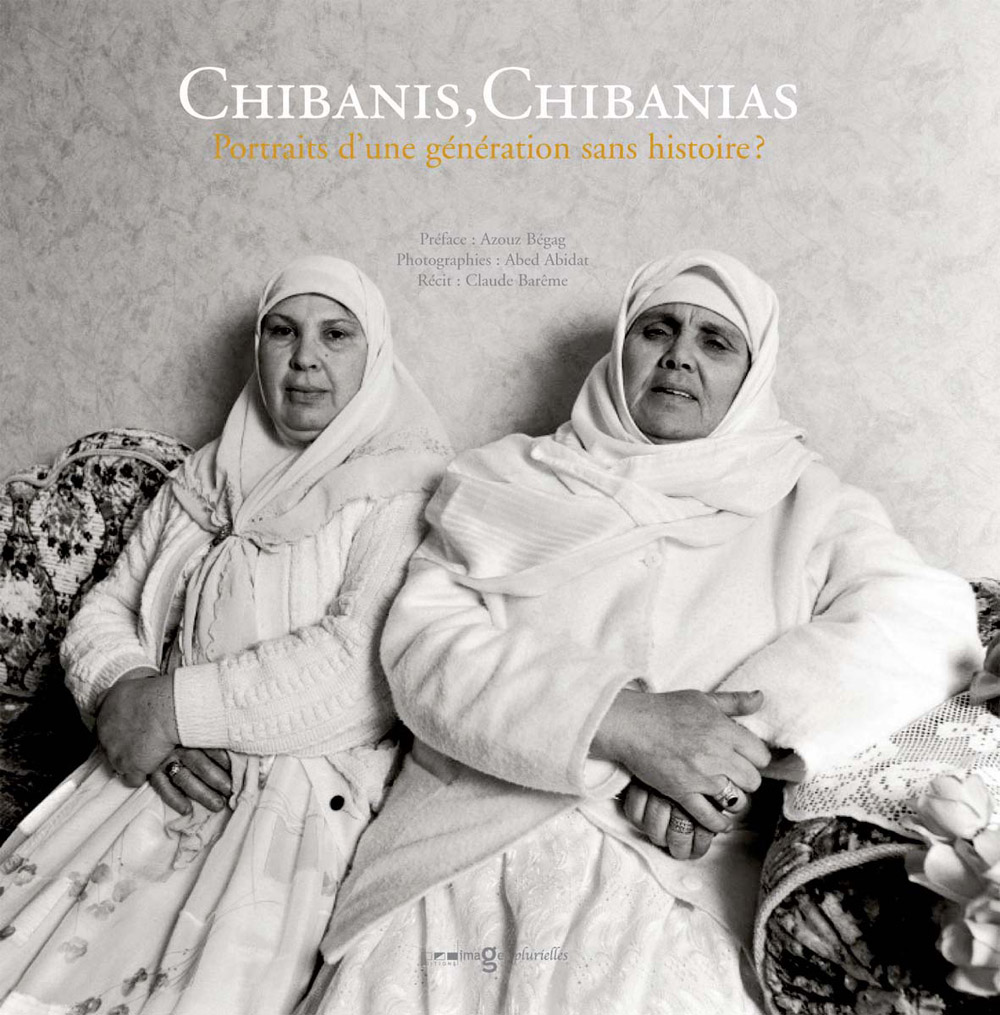

Oui alors, c’est une histoire personnelle, mais en cherchant, en grattant bien, j’ai réalisé que c’est une histoire commune et propre à beaucoup de populations immigrées, qu’elles soient du Maghreb ou d’ailleurs. C’est un sujet qui m’a beaucoup préoccupé et j’en ai fait un projet : Chibanis, Chibanias : portrait d’une génération sans histoire ?

Mon père et ma mère sont quasiment du même village, à l’ouest de l’Algérie vers Tlemcen. Mon père est arrivé en 1954, ma mère quelques années après. Ils se sont mariés. Ils sont venus ici en France et ont vécu dans des bidonvilles. Cette période était dure, en 1954, c’était le déclenchement de la guerre d’Algérie jusqu’en 1962. Mes parents étaient Algériens, et en tant qu’Algériens, vivre dans un pays qui a colonisé l’Algérie, ce n’était pas évident.

Que signifie Chibanis, Chibanias ?

Alors, Chibanis, c’est un nom masculin, Chibanias, c’est le féminin, ça veut dire les vieux, les ancêtres, mais d’une manière extrêmement respectueuse. Il y a une journaliste qui disait les vénérables. Les Chibanis, ce sont nos parents qui sont devenus vieux. En tout cas, c’est cette première génération de l’immigration maghrébine venue en France.

Et donc pour reprendre ce projet, il est vrai que nous, on grandit, on a des enfants et on ne sait pas quoi raconter à nos enfants. J’étais incapable de raconter cette histoire-là, donc je me suis dit : « Je suis photographe, je vais pouvoir aller les photographier et les faire parler. »

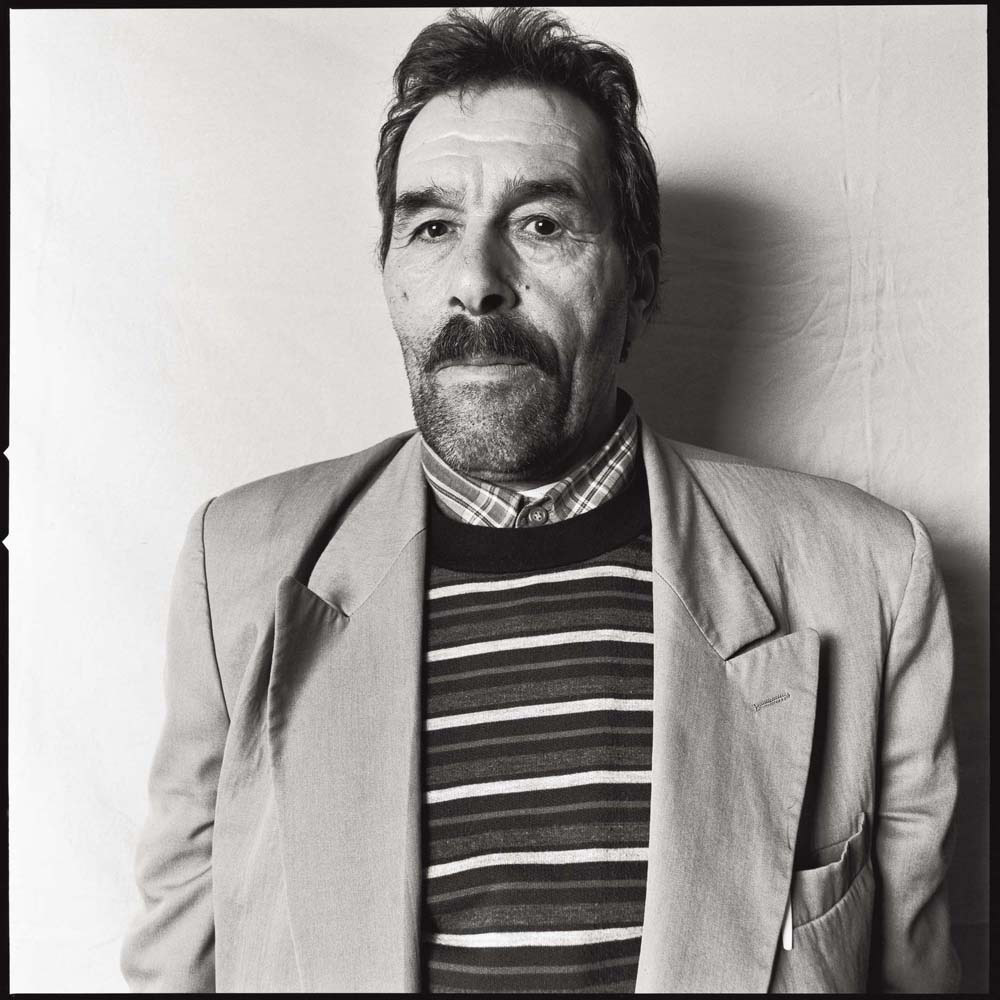

J’ai bossé avec Rabah Mosbah qui faisait de la vidéo. On a travaillé sur le triangle Martigues-Port-de-Bouc-Marseille. On est allé à la rencontre de ces Chibanis, de ces Chibanias et on les a interviewés. La plupart de ces personnes n’avaient jamais raconté leur histoire. Je les ai photographiés. On a fait une exposition, on a édité un livre et les enfants de ces Chibanis ont pu découvrir pour la plupart leur histoire. Durant le projet, je suis allé voir ma famille. Mon père ne m’a pas parlé, ma mère était un peu vague mais mon oncle a beaucoup raconté.

J’ai pu à travers ces témoignages, connaître mon histoire. Cela a comblé un vide, même s’il y a encore plein de choses qu’on ne saura jamais. Cette question du silence dans les familles du monde entier, où on ne raconte pas tout, il faut la respecter. Mais quand même. En 20 ans, j’ai quand même questionné, requestionné et j’ai pu apprendre plein de choses.

Dans le livre, il n’y a que 42 portraits. On aurait pu en faire des centaines mais on a rencontré des personnes qui vivaient dans les foyers travailleurs, où ils ont vécu dans neuf mètres carrés pendant 30 ans, 40 ans. C’est un livre qui regroupe les trois pays du Maghreb : Algérie,Tunisie et Maroc. Bien évidemment, à Marseille, il y a beaucoup plus d’Algériens que de Marocains ou de Tunisiens, mais on a rencontré les trois communautés.

J’imagine que chez vos parents, il y avait très peu d’images de leur passé, de l’Algérie ?

Dans les années 1950 il faut voir la situation et la vie des Algériens en Algérie. Mes parents viennent d’une famille très pauvre, paysanne. Mon père est illettré, ma mère aussi, et ils n’avaient pas les moyens d’avoir un appareil photo. Donc, il n’y a pas beaucoup de traces. L’appareil photo, c’est quand ils sont venus ici, après, et quand on partait en vacances. On prenait la voiture pour aller en Algérie, on descendait l’ouest de la France, l’Espagne, le Maroc et donc on avait des photos de souvenirs, des photos touristiques, parce qu’il y avait l’appareil photo. On a des albums de famille mais très peu. Mais justement, j’ai réuni le maximum de photos, je les ai scannées et j’en ai fait un livre, un album photo de famille que j’ai distribué à mes frères et sœurs. Mon truc c’est vraiment de laisser des traces.

Ce projet-là, je vais le reprendre, en essayant de travailler avec des associations qui s’occupent des Chibanis, avec un appareil photo et un appareil audio de qualité pour en faire des podcasts.

Dimanche, je dois aller voir ma mère, on va voir ce qu’elle dit. Je risque aussi de découvrir plein de choses parce qu’elle va pouvoir parler. En fait, ma mère me parle mais par bribes. C’est difficile, il faut retenir. Je vais faire la même chose avec mon oncle, même s’il a beaucoup parlé. Je vais essayer d’avoir, maintenant, une voix et une image. Pour l’instant, je ne suis pas prêt à filmer, chacun son métier. Il n’y a pas que l’image, il y a aussi le son. Quand on tourne quelque chose, il faut aussi avoir un son de qualité. Ça demande beaucoup de temps. Il faut que je me forme là-dessus. Mais là, je vais faire le son et il y aura l’image. Le son, je vais me faire aider par une personne qui connaît bien et qui va pouvoir faire peut-être le montage. Je vais reprendre et je vais y consacrer du temps, parce que du temps, je n’en ai vraiment pas.

Le livre est sorti en 2003 et vous l’avez édité avec Images Plurielles ?

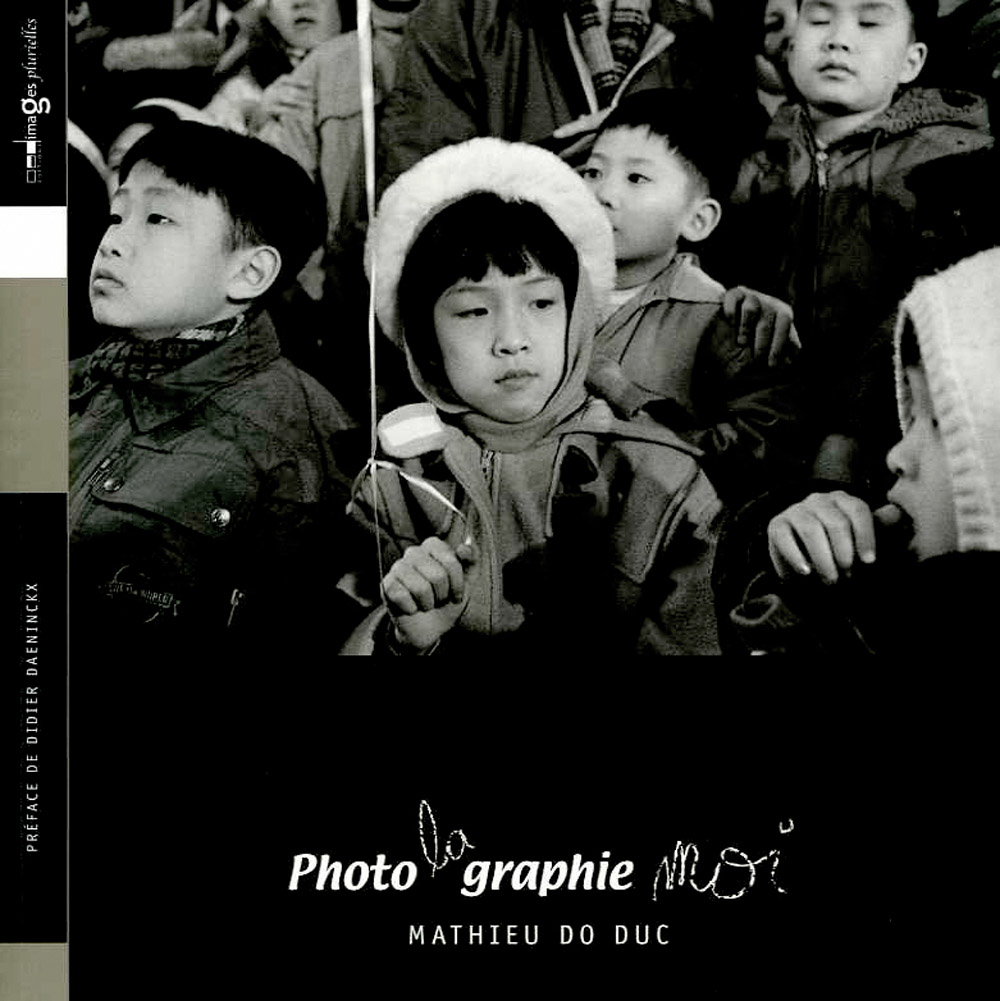

C’est mon premier livre. Il fait suite au premier livre qu’on a édité, celui de Mathieu Do Duc, Photo la graphie moi

Comment a démarré l’aventure Images Plurielles ?

Quand j’ai commencé à faire des photos, on a réfléchi avec un groupe de photographes à comment montrer notre travail. On a produit une exposition qu’on a présentée dans un grand lieu vers Saint-Just. Notre parrain était l’écrivain Philippe Carrèse.

On n’avait aucun moyen, on a réfléchi à créer un support pour diffuser notre travail au-delà de l’exposition. Je n’avais aucune expérience du livre photo. C’était trop compliqué. J’étais photographe mais je ne faisais pas d’édition. J’ai proposé que chaque photographe puisse traiter un sujet sur Marseille avec 10, 15 photos.

On a eu l’idée de créer des coffrets photo. On s’était dit que les cartes c’était facile à faire. Mais comment conditionner les cartes ? On cherchait des supports, des boîtes, des étuis. J’ai fait plein de recherches, je suis parti voir des façonniers. Mon professeur, Claude Barème, qui est devenu un ami, m’a aussi guidé et après avoir expérimenté plein de prototypes, on est arrivé à ce support. Les coffrets, on les montait nous-mêmes : pliage, collage. Et j’en ai fait des centaines !

Les premiers tirages photo au format carte postale, on les a faits à l’imprimerie Schaffer près du Palais Longchamp sur des grosses machines en fonte. Les cartes, on les faisait à Marseille, parce qu’il fallait être présent. On n’aurait pas pu se permettre d’aller imprimer à Bourg-en-Bresse ou en Espagne.

C’était le premier projet éditorial estampillé Images Plurielles ?

Le début de l’aventure, c’était en 1997-98. Puis je me suis dit qu’il fallait une structure pour diffuser. Donc, j’ai eu l’idée de créer l’association Images Plurielles en avril 2000.

Bientôt vingt-six ans !

On devait faire les 20 ans mais c’était durant le Covid. Les 25 ans, je n’ai pas eu le temps, pas eu la force aussi. Je fêterai peut-être les 25 ans en 2026, on verra.

Images Plurielles, ce ne sont que des histoires de rencontres, c’est-à-dire qu’un coffret en a amené un autre. Mathieu Do Duc, c’est une personne qui nous l’avait présenté, nous a présenté son projet et ça a été l’aventure du premier livre photographique. Un très beau livre photo avec un sujet qui intéressait tout le monde. Depuis, Mathieu est devenu un ami et fait partie des photographes qui nous accompagnent depuis le début.

Comment avez-vous eu l’envie de franchir le cap de l’édition ?

C’est grâce à ce livre où j’ai été vraiment secondé par une graphiste, par des spécialistes, des imprimeurs qui m’ont montré. J’ai appris sur le terrain, quoi. J’ai fait beaucoup d’erreurs. J’en fais encore et j’apprends tout le temps. Le métier évolue, les techniques évoluent. Donc d’un livre, on est arrivé à un autre. Chaque année je dis : « Ce sera le dernier livre, peut-être que l’année prochaine je n’en ferai plus. » Ça fait 25 ans que je dis ça. Donc mes proches se moquent un peu de moi.

Je parle avec beaucoup de confrères et le métier est de plus en plus compliqué.

Vous avez vu l’évolution du secteur en 25 ans.

Oui. Il y a eu un grand chamboulement en 2008, quand l’économie mondiale s’est effondrée. Là, il y a eu un grand changement. On l’a vu sur le chiffre d’affaires.

Après, il est vrai qu’il y a eu un grand boom de création de maisons d’édition, qui a fait qu’on se retrouve avec beaucoup d’éditeurs, beaucoup de livres, très peu de rayons dédiés à la photographie dans les librairies. La Fnac, je me rappelle, c’était vraiment spécialisé dans les livres beaux-arts et notamment, la photographie.Aujourd’hui, le rayon ne fait même pas un mètre sur un mètre.

C’est paradoxal, parce qu’à Marseille, il y a énormément de librairies indépendantes qui se sont ouvertes ces dernières années. On dit que c’est compliqué, mais en même temps il y a de plus en plus de librairies. Qu’est-ce que les gens achètent ?

Ça, il faudra questionner les libraires. J’ai un lien avec la librairie Maupetit. Damien Bouticourt, le directeur, a mis l’accent sur la photographie. Il est passionné de photographie et a créé un espace d’exposition dans la librairie. Du coup les livres se vendent mieux.Mais il a cette volonté. Les autres librairies, ce n’est pas trop les beaux livres et les livres d’art. De toute manière, il suffit de voir les statistiques des ventes de livres dans les revues spécialisées. Le premier, c’est Astérix, c’est une BD. Après arrivent les Goncourt, les romanciers connus et c’est eux qui font, on va dire, tourner la boutique. Sans parler des grandes maisons d’édition qui ont les plus grands auteurs. Nous sommes des petites maisons d’édition, des maisons d’édition indépendantes.

La fréquence de parution a-t- elle augmenté en 25 ans ? Les premières années, vous sortiez combien de livres ? Je n’ai pas trouvé sur le site les années de sortie des livres.

C’est irrégulier. Je ne peux pas parler des deux dernières années qui ont été exceptionnelles. On va dire que je sors, entre quatre et six livres par an. Il y a des années où c’est un, des années où c’est deux. Au début, c’était ça, quoi. Il y a une année, j’en ai fait 12.

Douze livres en un an !

Oui, c’est du n’importe quoi mais ça s’est fait tout seul. Quand dans ton programme annuel, tu as prévu de faire quatre livres mais qu’il arrive une institution qui veut faire un livre, tu le fais. C’est pour ça qu’Images Plurielles a énormément grignoté sur mes projets personnels, et ça, depuis des années. Donc là, je décide de voir différemment ma façon de travailler. Je parle des activités d’Images Plurielles en édition, coffrets ou livres. Les coffrets, là pour l’instant, j’ai interrompu, parce que le prix de revient est trop élevé et pour pouvoir en fabriquer d’autres, il faut que j’aie des commandes. Après, il y a la question de la diffusion. C’est beaucoup plus compliqué.

Images Plurielles s’est diversifié parce que c’est une structure qui doit fonctionner. Il y a des salariés, des charges, les auteurs. Du coup, ça fait plusieurs années que je diffuse des expositions photo que je propose. Il y a des années où ça marche bien. Lorsqu’on fait une campagne de diffusion d’exposition, on a de bons retours. On arrive à louer des expositions et à vendre des ateliers photo.

Pour les expositions c’est vous qui produisez les tirages ? Ou ça se fait avec le photographe ?

C’est un tout. On peut produire l’exposition s’il y a un événement en lien avec le livre. Par exemple, pour la sortie de la monographie de la photographe Karimeh Abbud, on a coproduit l’exposition à Maupetit côté galerie. Cette exposition existe désormais, on peut la diffuser. Sur le site internet, j’ai mis des expos perso, parce que c’est moi qui les ai produites, donc je les mets à disposition. Il y a des photographes qui ont leur propre exposition, donc on peut les mettre dans le catalogue des expositions. Et lorsqu’on a une location d’exposition, on se met d’accord avec le photographe. À ce moment-là, on fonctionne un peu comme une galerie. C’est-à-dire que lorsqu’on loue une exposition, en général c’est du soit du 50-50, soit c’est du 60 % pour l’auteur, 40 % pour Images Plurielles, parce qu’Images Plurielles devient diffuseur de l’exposition.

Combien êtes-vous actuellement dans la structure ?

C’est une association. J’ai un statut de salarié, et en parallèle j’ai un statut d’auteur. Il y a une autre personne qui assure le secrétariat, qui est à 25 % et qui est handicapée. Il nous arrive d’embaucher une, voire deux personnes, lorsqu’on a les moyens et lorsqu’on en a vraiment besoin.

Pour des durées déterminées ?

En général, ce sont des personnes qui viennent nous voir, qui ont vraiment besoin de travailler. Il faut que le profil corresponde. On ne peut pas se permettre de faire appel à une personne qui n’a aucune expérience. Par exemple, Amélie Petiot a bossé un an à Images Plurielles dans la communication. C’est elle qui a fait tout ce travail de recherches de lieux d’exposition, de diffusion d’expositions. Elle a bien travaillé.

Je vous demande ça parce que c’est important aussi que les gens arrivent à avoir une idée juste de l’économie d’une maison d’édition, qu’elle soit associative ou pas. Il y a beaucoup de mystère finalement sur l’idée que les gens se font du métier d’éditeur et de l’économie. Ils ont du mal à se rendre compte que les éditeurs de livres photo gagnent très peu d’argent avec la vente de livres, finalement.

On fonctionne comme une vraie entreprise, avec des salaires, des charges. D’une année sur l’autre, ça fluctue. Récemment j’ai fait le catalogue des expositions de la peintre algérienne Baya à l’IMA (Institut du Monde Arabe) et au Centre de la Vieille Charité, et le livre Son œil dans ma main de Raymond Depardon et Kamel Daoud. Ça m’a permis de faire toute une collection et de pouvoir être tranquille pendant deux ans, parce que ça a été un grand succès.

Par contre, dans une association, contrairement à une société, quand on a de la trésorerie, quand on gagne de l’argent, c’est réinvesti. Donc après avoir payé les salaires, tout est réinvesti. C’est réinvesti dans l’édition. Parce que l’édition ne me rapporte pas tant que ça. Si j’avais décidé de ne faire que de l’édition, je n’aurais pas pu me payer. Donc j’organise des ateliers photo mais je ne le fais pas en France. Je fais des échanges entre Alger et Marseille. Et puis je fais des actions photos. En ce moment, je travaille avec une anthropologue anglaise sur de beaux projets photo.

J’aimerais qu’on continue un peu à échanger sur l’activité éditoriale et notamment sur vos collections.

La première, c’est la collection Librement. C’est une collection où on fait ce qu’on veut. On invite des photographes, sur n’importe quel sujet. Il y a 5 livres dans cette collection. Le format c’est du 22cm x 22cm et c’est du noir et blanc.

J’avais envie de faire une collection et j’ai obtenu des aides qui m’ont permis de le faire. Ça fait partie aussi de l’économie du livre. Quand on fait plusieurs livres en même temps, avec le même papier, le même encrage, c’est de l’impression en amalgame, et on peut économiser jusqu’à 35 %.

Vous avez conjugué à la fois des envies éditoriales et de l’optimisation de coûts.

Oui mais sans dévier de ma politique. Alors, j’ai fait celle-là et après, j’ai eu une autre envie, celle de traiter des sujets sur le voyage mais pas de manière traditionnelle. Cette collection c’est essayer de réunir des photographes où chacun va traiter un sujet sur le voyage, mais à sa manière. Je ne savais pas comment appeler cette collection, donc je l’ai appelée La Nouvelle Collection Librement.

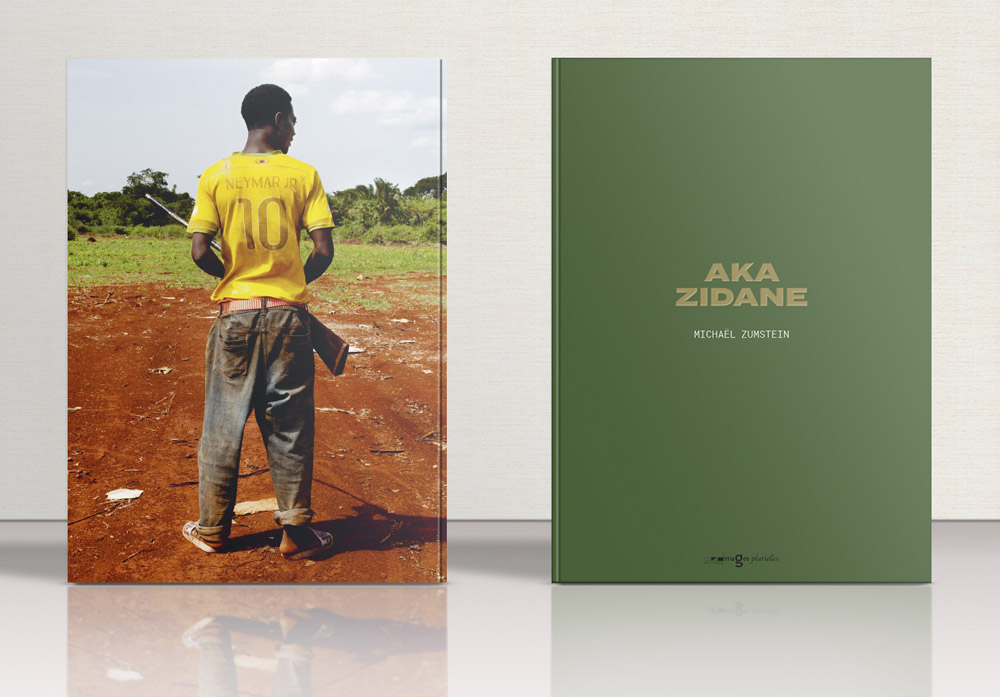

AKA ZIDANE, c’est un projet de Michaël Zumstein, photographe à l’agence Vu. Il a couvert des conflits en Afrique. Il les couvrait, je crois qu’il a arrêté, parce que c’est quand même dur ce qu’il fait. C’est très dur. Ce projet, ce sont les maillots de foot portés par des hommes et des femmes en Afrique.

« Messi fait les poubelles, Ronaldo fait la guerre, Zidane ne parvient plus à nourrir sa famille.«

C’est un vrai voyage, mais à sa manière. J’ai aussi donné carte blanche à Grégoire Eloy qui a fait un travail sur la mer d’Aral. Il a choisi sa graphiste, il a choisi ses photos, il a choisi ses textes. Il a fait le montage qu’il voulait, que ça me plaise ou pas. La seule contrainte a été la couverture et la quatrième de couverture.

C’est vous qui avez eu l’idée de mettre une photo en quatrième de couverture et pas sur la première ?

Oui mais je crois que je ne le ferai plus, parce que j’ai eu beaucoup de reproches, surtout des libraires qui m’ont dit : « Tu fais un livre photo, mais il n’y a pas de photo sur la couverture »

Oui, mais c’est un peu la surprise aussi. Il y a un côté ludique dans le fait de retourner le livre pour voir l’image qui se trouve au dos. Je l’aime beaucoup cette collection. Donc vous avez deux collections différentes dans les livres que vous venez de sortir.

Oui, deux collections. Je vais peut-être m’arrêter là. Après, je pense qu’il faut être extrêmement libre et faire ce qu’on a envie. Au tout début, je ne voulais faire que des livres photo noir et blanc, je refusais la couleur. J’étais trop fermé et j’ai raté de beaux sujets. Il faut s’ouvrir, quoi ! Du coup, je me suis ouvert à tout, couleur, noir et blanc…

Racontez-moi l’aventure des livres avec Raymond Depardon et Baya.

Baya, c’est la suite de Depardon. Grâce à Depardon, il y a eu Baya. C’est une reconnaissance nationale et internationale. Ça a été un grand succès et pour moi un très beau cadeau.

Images Plurielles fait partie de l’association Éditeurs du Sud. C’est une association qui regroupe les éditeurs indépendants de la Région Sud. En photographie il y a Le Bec en l’air, Arnaud Bizalion, André Frère et Images Plurielles. C’est une association qui fait la promotion du livre dans la région, en France et à travers le monde, en organisant des rencontres dans les salons internationaux, et notamment le Salon international du livre d’Alger où j’ai pu tenir le stand d’Éditeurs du Sud. À cette occasion on m’a présenté à Barzakh, une grande maison d’édition algéroise, reconnue à l’international, qui fait de très beaux livres et qui a reçu plein de prix. Je leur ai montré les coffrets et ils m’ont proposé d’en faire un sur Alger en coédition.

J’ai fait les photos, parce que c’est plus facile pour un franco-algérien d’aller en Algérie qu’un Français. Ça a été la première aventure avec Barzakh. Il s’en est suivi d’autres projets de coédition : Algéroïd, Tlemcen. On travaille bien ensemble.

Un jour, ils me contactent en me disant : « Abed, on va faire un livre avec Raymond Depardon avec ses photographies de 1961, et en 2019, il va revenir photographier Alger et Oran. Kamel Daoud va écrire les textes. » C’était un livre événement et ils cherchaient une maison d’édition en France. Bien évidemment, ils avaient envie de travailler avec une petite maison d’édition.

Sachant que Kamel Daoud, je crois qu’il est à Actes Sud et Raymond Depardon, il travaille beaucoup avec le Seuil dont le fonds de trésorerie, c’est 8 millions d’euros. Actes Sud, n’en parlons pas. Images Plurielles, c’était entre 60 000 € et 80 000 € de chiffre d’affaires, à cette époque. Ce n’était rien du tout. En fait, ils avaient tout intérêt à bosser avec une petite maison d’édition française pour avoir la mainmise sur le projet. J’accepte et donc le projet est lancé. Jack Lang veut organiser une grande exposition à l’Institut du Monde Arabe et utiliser notre livre pour en faire le catalogue de l’exposition.

Je me retrouve dans ce milieu où quand il y a une conférence de presse, c’est 50 journalistes qui viennent de partout. Il y a toutes les radios, toutes les télés qui demandent Raymond Depardon et Kamel Daoud. Mais eux, ils ont un choix à faire. Est-ce qu’on va à Arte ? à France 2 ? Je me suis retrouvé dans un autre monde ! C’était très rigolo, sympathique, et le livre, il cartonne. Il est diffusé en France par Les Belles Lettres et Barzakh en Algérie. Sauf que pour pouvoir faire voyager le livre de France en Algérie, c’est très compliqué.

Il a été imprimé où ?

Il a été imprimé en Italie, parce que Raymond Depardon voulait l’imprimer en Italie. Ça tombait bien parce que j’imprimais chez le même imprimeur, EBS. Il y a donc eu une première impression, et au bout de 15 jours, tout a été vendu, plus de livres. Tout le monde s’est affolé !

Il a donc fallu réimprimer. Mais c’était la période où il n’y avait plus de papier. Donc, je contacte EBS en leur demandant de rééditer la même quantité. Ils me disent : « Mais on ne peut pas, il n’y a pas de papier. » Je dis : « Ce n’est pas grave, je vais voir ailleurs. » Je contacte la SEPEC : «Il y a un livre à faire, mais il faut s’aligner sur tel prix » Ils disent : « On a le papier, c’est possible. » EBS me rappelle : « On a trouvé du papier, on peut faire tant de livres. » EBS et la SEPEC se sont partagés la réimpression. Il a fallu que je jongle pendant 15 jours !

Vous aviez tiré à combien d’exemplaires la première fois ?

La première fois à 6 000 exemplaires et la deuxième à 6 000. Tout est parti. Sachant qu’Images Plurielles n’a bénéficié que d’un petit pourcentage. Barzakh étant les maîtres d’œuvre, c’était la condition pour que je puisse travailler avec eux.

Sur l’ensemble des ventes ?

Oui. Les Belles Lettres vendaient les livres, eux ils avaient 60% comme tout diffuseur. Et sur les 40% restants, il fallait enlever les droits d’auteur, les coûts de fabrication. Moi, j’avais 10% et le reste, c’était pour Barzakh.

Depardon avait un pourcentage ?

Depardon avait 10%. En général, c’est 10% pour le photographe. Il y en a qui font moins. Moi, je fais 10%. Et si je peux payer la totalité des droits d’auteur à la sortie du livre, je le fais. C’est une grande tranquillité pour moi. Cette année je ne peux pas parce qu’on n’a pas la trésorerie. Du coup, c’est en fonction des ventes. Ça, c’est le truc classique. Je peux verser des à-valoir mais quand je peux verser la totalité, je le fais. Raymond Depardon a eu la totalité, c’était la condition. Kamel Daoud, c’est pareil.

Il y a plusieurs couleurs de couverture ?

Trois. Il y a la bleue pour la France, la verte pour l’Algérie et la marron, c’est le coffret avec le tirage.

Il est traduit en arabe ? Je ne sais plus.

Non, il est français. On n’avait pas les moyens et pas le temps de faire la traduction en arabe. Ce qui est dommage, puis les relations entre la France et l’Algérie se sont dégradées. Kamel Daoud a sorti Houris, son livre sur la décennie noire, qui a eu le prix Goncourt en 2024. Puis il y a eu l’affaire Boualem Sansal. Ils sont tous les deux bannis. Il y a mandat d’arrêt contre Kamel Daoud. Il est interdit de séjour. Donc le livre est banni. Ils ont un gros stock en Algérie et ils ne peuvent pas le vendre.

Bon, donc ça a été une sacré aventure !

Ce n’est pas fini. En France, en tout cas, ce n’est pas fini. Tout de suite après, je suis contacté par le mécène Claude Lemand qui souhaitait faire le catalogue de la peintre algérienne Baya pour une exposition à l’Institut du Monde Arabe. Il avait vu le livre de Depardon. J’ai accepté à la condition que Barzakh soit aussi de la partie.

L’exposition a également eu lieu dans une version enrichie au Centre de la Vieille Charité à Marseille. Les Musées de Marseille avaient fait un préachat de livres, et au vu du succès de l’exposition à l’IMA je leur ai conseillé d’en acheter plus mais ils n’ont pas voulu.

Le problème, c’est que les Musées de Marseille n’ont pas de librairies au sein des musées. En tout cas, ça a été une belle surprise après Depardon, de découvrir qu’Images Plurielles avait aussi édité le catalogue de Baya.

Oui et puis j’ai bossé avec Fragonard. Cette année, ils fêtent leur centenaire et je vais rebosser avec eux encore sur un nouveau catalogue. Chaque année ils font une exposition à Grasse et cette exposition, Femmes Dévoilées et Hommes en Fleurs, a été présentée à Maupetit.

Vous avez de beaux projets !

Oui mais, ce ne sont pas mes plus beaux livres. Mes plus beaux livres, pour certains, n’ont pas beaucoup marché, mais ils me plaisent beaucoup. Comment t’expliquer ? C’est dommage, il y a des livres, j’aurais bien aimé qu’ils marchent, mais ils n’ont pas marché. Les sujets m’intéressent beaucoup. C’est vraiment bizarre comme truc.

On ne peut pas savoir à l’avance. Quels sont vos projets à venir ?

En 2026, il y a deux livres qui sortent au mois de mai. Le premier s’appelle Marseille, Paysages sonores de Jeremy Suyker et le deuxième, Benzine Cyprine, c’est l’histoire d’un gang de filles par la photographe Kamille Levêque-Jégo. Ensuite, en septembre, sortira un livre de Jérôme Cabanel sur l’église des Réformés. C’est un beau projet. C’est très local, mais c’est un vrai guide photo.

Il y en a d’autres, ce n’est pas que je ne veux pas en parler, mais je parle des projets qui vont se faire. Sinon, j’ai un carnet avec 20 livres en attente !

Vous diffusez avec Les Belles Lettres depuis quand ?

Sept ans. Avant, j’étais avec Pollen mais c’était une période où ce n’était pas terrible. Là, ils se sont repris. J’ai fait de l’autodiffusion, mais je crois que faire de l’autodiffusion quand on a un livre ou deux ça va, mais quand on commence à dépasser les trois, quatre livres, ce n’est même pas la peine. C’est une perte de temps et une perte d’argent. Parce que lorsque tu places des livres en librairie et que tu les appelles quatre fois, ils ne te répondent pas, la cinquième, ils te disent de rappeler. Et qu’il y en a certains qui t’ignorent, qui ne te payent pas, c’est une perte de temps et d’argent. Donc du coup, j’ai arrêté, je me suis retrouvé avec Les Belles Lettres. Ça va mais les temps sont durs.

J’ai lu qu’avec d’autres éditeurs, vous essayez de faire de la surdiffusion, d’organiser des événements dans les librairies où vous n’êtes pas diffusés, pour toucher un autre public.

On essaie. Lorsqu’on a la possibilité et le temps, on le fait. Par exemple, avec Éditeurs du Sud, on peut se permettre de créer des catalogues et de faire une campagne de surdiffusion avec d’autres éditeurs. On avait chacun un listing de librairies dans toute la France, et chacun s’occupait de les contacter. On a tenté de faire de la surdiffusion avec Les Éditions de Juillet, une maison d’édition bretonne.

Avec laquelle vous avez édité un livre de votre travail, Casbah. Du coup, ça nous permet de faire le lien avec les ateliers que vous avez faits à Alger, dans la Casbah et à Bab El Oued, auprès de femmes et d’enfants, en 2020 ?

En fait, c’est lié à la relation que j’ai eue avec Barzakh. En collaborant avec eux, j’ai fait d’incessants voyages entre Alger et Marseille. J’ai pu mener des projets personnels comme photographier la Casbah.

Dans la Casbah, j’ai rencontré une association qui s’occupait d’enfants. C’était une sorte de centre social, mais tenu par des sœurs. Là-bas il y a quand même des catholiques qui s’occupent des pauvres, des enfants. Et ça continue, encadrés par des Algériens, des Algériennes. Grâce à l’Institut français d’Alger, j’ai monté des projets de résidence et en parallèle des ateliers photo.

J’ai commencé comme ça à la Casbah. Après, il y a eu l’appel à projets de l’Agence Française du Développement. On a sauté sur l’occasion. Je dis, on, parce qu’entre temps, j’ai rencontré des personnes qui voyageaient en Algérie : une Américaine, une Française, avec qui on a monté une association qui s’appelle la MaisonDAR, et qui organise des résidences entre artistes et chercheurs. Donc grâce à ça, on répond à l’appel à projets de l’AFD et on crée un projet avec trois disciplines : la littérature avec Barzakh, le cinéma avec les Écrans du Large et la photographie avec Images Plurielles. Chacun s’est occupé des différents ateliers. J’étais en charge des ateliers photo avec les enfants, des formations professionnelles envers les adultes sur la photographie argentique. Moi le numérique, je ne maîtrise pas. C’était prise de vue, développement de film et labo. J’ai créé un labo là-bas. Ça devait durer trois ans, mais avec le Covid, les problèmes de visas, ça a duré cinq ans. Et là, il doit y avoir une restitution avec une grande exposition à Alger.

En parallèle, j’ai pu travailler, faire des photos. J’ai fait Casbah, et Algéroïd, tout un travail avec le polaroïd.

Pour clore aussi sur votre histoire, il y a eu ce projet aux Aygalades, Comme une résurgence, avec Nathalie Cazals.

C’est parti du dispositif Identité, Parcours, Mémoire qui n’existe plus et qui soutient des projets sur tout ce qui est en lien avec l’histoire de l’immigration en France. Chibanis, Chibanias en fait partie. C’était un dispositif sur le parcours migratoire, mais à travers le numérique. Ce projet aux Aygalades en collaboration avec Nathalie Cazals était de créer un site internet qui raconte l’histoire des Aygalades, de sa construction jusqu’à aujourd’hui à travers les photos de famille. L’objectif, c’était d’aller sur place rencontrer les habitants. Je suis parti prospecter. J’ai rencontré quasiment toutes les associations des Aygalades, les centres d’animation de quartier, le centre social l’Olivier Bleu, les clubs, les CIQ. Ça les a intéressés, donc on a lancé le projet. Les Aygalades, c’est mon quartier d’enfance. J’avais des photos de famille et à partir de ces photos en noir et blanc, j’ai commencé à faire le projet. Certains habitants ont joué le jeu. C’étaient des personnes que je connaissais bien. Ils venaient avec leurs photos, je les scannais et ils repartaient avec. On a créé un site internet avec les photos et les légendes, si possible les années, et Nathalie Cazals faisait les entretiens, rencontrait quelques habitants du quartier et elle a écrit plusieurs récits.

On a présenté ce projet à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. On a organisé une fête, avec une exposition. C’était l’occasion de voir aussi d’autres habitants. Les anciens venaient aussi. On a fait ça deux années. C’était avant le Covid. Mon but, c’était de passer ce projet mais je n’ai trouvé personne d’intéressé. C’est compliqué. Il y aurait eu le centre social parce que le centre social, c’est quand même une institution. Et je n’ai trouvé personne. J’aimerais encore continuer à faire des actions. Mais voilà, le manque de temps…

Voulez-vous dire quelques mots sur 8 mai 45 ? On n’en a pas parlé. C’est un livre important pour vous quand même ?

Oui et non. Chibanis, Chibanias pour moi c’était très important. Pendant le projet sur les Chibanis, je rencontre une ou deux personnes qui me parlent du 8 mai 45. Je ne connaissais pas ces événements. Ils me racontent ce qui s’est passé le 8 mai 45, quand il y a eu la libération de l’Europe du joug nazi.

Le même jour, à Sétif puis à Guelma, il y a eu des manifestations d’Algériens, d’indépendantistes qui ont défilé pacifiquement, à qui on a dit de ne pas sortir le drapeau algérien. Bien évidemment, ils l’ont sorti. À ce moment-là, quelqu’un a tiré sur un Algérien qui tenait un drapeau. S’en est suivie une panique. Les Algériens s’en sont pris aux colons qui étaient autour. Des Français ont été tués. S’en est suivie une répression qui a duré des mois. L’armée et des milices ont fait un carnage dans le Constantinois autour de Sétif et l’après-midi à Guelma, il s’est passé la même chose.

C’est une histoire qui a été minimisée par la France. Alors que du côté algérien, on n’arrêtait pas de revendiquer le fait qu’il y ait eu des massacres. On parle de 10 000 à 40 000 tués. Cette histoire m’a intéressée et je suis partie en Algérie pour rencontrer les témoins vivants, recueillir leurs témoignages et les photographier. J’ai voulu faire exactement la même chose ici en France, rencontrer les témoins vivants, français, pieds-noirs, colons, ou militaires présents, mais je n’ai trouvé personne. Il aurait fallu peut-être deux ans de plus. Mais j’avais envie de le sortir assez rapidement. Et donc ces Algériens qui avaient à l’époque 18 ou 20 ans, ont raconté leur histoire. C’est un vrai témoignage. Il y en a qui parlaient arabe. J’ai enregistré, fait traduire, retranscrit, photographié. J’ai invité un historien spécialiste de cette histoire-là, Jean-Louis Planche, qui a contextualisé les événements. Il y a un texte historique, un plan, des témoignages et des portraits. C’est tout un voyage dans les régions de l’Est. C’est très contemporain. J’en ai fait un livre et j’ai monté une exposition qui circule.

J’y suis retourné quelques années après, pour rencontrer d’autres personnes et essayer de distribuer des livres. C’est un travail sur la mémoire qui est important pour moi, mais qui est important pour tout un peuple.

Comment vos parents ont-ils accueilli vos différents projets : Chibanis, Chibanias, 8 mai 1945 ?

Ils sont assez discrets, je crois qu’ils étaient contents mais sans plus. Il n’y a pas longtemps, ma mère m’a demandé ce que je faisais dans la vie ! (Rires)

![[ ENTRETIEN ]

Géraldine Lay L'œil et la page, un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 Lien dans la bio

Photographe et éditrice chez Actes Sud, Géraldine Lay avance guidée par ce qui l’anime : les rencontres, les lieux et les personnes. Son parcours se construit dans un équilibre fertile, nourri par cet aller-retour constant entre accompagner les œuvres des autres et poursuivre sa propre exploration du monde.

📷 The North End, Géraldine Lay, Courtresy Galerie Le Réverbère](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)