Géraldine Lay L'œil et la page

Photographe et éditrice chez Actes Sud, Géraldine Lay avance guidée par ce qui l’anime : les rencontres, les lieux et les personnes. Son parcours se construit dans un équilibre fertile, nourri par cet aller-retour constant entre accompagner les œuvres des autres et poursuivre sa propre exploration du monde.

Propos recueillis par Christophe Asso

Quel a été votre premier contact avec la photographie ?

Quand j’étais enfant, j’ai été photographiée par ma cousine. J’avais sept, huit ans. Elle est venue plusieurs fois le week-end et elle m’a mise en scène. C’était assez bucolique comme photographie. Je me souviens qu’elle a mis des cerises sur mes oreilles. C’était un jeu, elle ne se prenait pas au sérieux et je ne me suis jamais sentie “modèle”. J’y ai repensé récemment. Je ne sais pas si c’est ça qui a déclenché mon appétence pour la photographie, mais c’est certain qu’il y avait quelque chose d’un peu particulier dans le fait de poser pour elle.

Mon premier appareil photo, je l’ai eu à ma première communion. Je viens d’un village dans la Bresse et c’était assez commun d’avoir à la communion, son premier appareil photo. En réalité, la vraie découverte de ce que pouvait être la photographie, c’est beaucoup plus tard, à la faculté en Sciences du Langage, Culture et Communication à Lyon. Il y avait des cours d’histoire de la photographie. Par ailleurs, Jacques Damez, codirecteur de la galerie Le Réverbère, donnait des cours dans une autre formation, auxquels je me suis incrustée parce que je découvrais quelque chose qui m’intéressait beaucoup. J’ai assisté à ses cours en candidate libre. À partir de là, j’ai commencé à aller voir les expositions à la galerie et à pousser un peu ma timidité. C’est comme ça que j’ai connu Catherine Derioz et Jacques Damez.

J’avais fait un bac Arts Plastiques, mais je ne me souviens pas qu’on nous ait parlé de photographie. Je découvre donc cette discipline à la fac, et je vais m’acheter un appareil photo et pratiquer. Je comprends assez vite que je ne suis pas au bon endroit en Sciences du Langage. Initialement, c’était pour m’orienter vers le journalisme. Je décide de bifurquer en Histoire de l’Art, un pont pour aller à l’ENSP d’Arles. Je passe le concours une première fois, je le rate. Je fais un master en Histoire de l’Art et je passe le concours une deuxième fois. Cette fois-ci je le réussis et je rentre à l’école.

En 1995. Que sont devenus les étudiants de votre promotion ?

Il n’y a pas beaucoup d’étudiants qui ont poursuivis leur chemin dans la photographie. Il faut que je réfléchisse : Vincent Fournier, Charlie Jouvet, Gwenola Furic qui est restauratrice de photographie.

Là, vous affirmez votre intérêt pour la photographie. Juste après l’ENSP, vous faites une formation sur les métiers du livre à Nantes. Très rapidement, vous avez de l’intérêt pour l’édition.

Oui dès la deuxième année, je m’arrange pour faire un stage aux éditions du Seuil, dans le département Beaux livres. Je vais aussi venir photographier les salariés des éditions Actes Sud dans le cadre d’un workshop. Et c’est en venant chez Actes Sud que je vais rencontrer des stagiaires qui me parlent de la formation du Cecofop à Nantes. À la sortie de l’école photo, j’essaie de postuler à cette formation professionnelle, qui est sur huit mois et sur dossier. Donc, ce n’était pas non plus gagné que je sois prise. Mes parents n’étaient pas forcément pour que je fasse encore une année d’études. Rétrospectivement c’est un peu comme la photo avec ma cousine, j’ai compris que mon intérêt pour le livre arrive très vite dans mon parcours. J’avais déjà posé des choses dès l’arrivée à l’école de photographie. À ce moment-là, il n’y a pas du tout d’enseignement sur le livre.

C’est ce que j’allais vous demander, ça n’existait pas à l’ENSP ?

Il n’y avait aucun module sur l’édition. Aujourd’hui, on ne peut pas dissocier la photographie et l’édition, alors qu’avant, je pense que c’était un secteur qui était beaucoup moins dynamique. Il n’y avait pas toutes ces maisons d’édition indépendantes, toutes ces micro-éditions et ces livres d’artistes. C’était quelque chose de beaucoup plus confidentiel. Le lien photographie-édition était moins important.

Moins évident aussi, même dans la tête des photographes ?

À la fin des années 90, début 2000, l’édition est plus classique, avec les monographies des grands maîtres. Elle était beaucoup moins présente à ce moment-là et il n’y avait pas de salon autour des grands événements photographiques, pas de prix hormis le prix Nadar.

Comment envisagiez-vous votre carrière à l’époque ?

Un peu comme tout le monde j’imagine. Ce sont des successions de rencontres. Si je n’avais pas photographié les stagiaires chez Actes Sud, je n’aurais pas fait cette formation. Si je n’avais pas fait cette formation, je ne serais pas rentrée en stage chez Actes Sud. Donc, ce sont avant tout des rencontres qui assoient des orientations. Au moment où je sors de l’ENSP, je me dis : « Si je peux rentrer dans cette formation aux métiers du livre, après j’irai vers le livre de photographie, mais si ça ne marche pas, j’irai vers la photographie appliquée parce qu’au début, il faut gagner sa vie aussi. » J’envisageais les deux.

Je commence à percevoir ce qu’était la fabrication d’un livre de photographie seulement pendant la formation à Nantes. Je fais des demandes de stage auprès de plusieurs maisons d’édition, en pensant plutôt à Paris, parce que j’avais déjà passé trois ans sur Arles et je ne me voyais pas forcément y revenir. Finalement, je suis prise en stage à Actes Sud. Jean-Paul Capitani, un des dirigeants de la maison, gère le département Beaux livres. C’est un département indépendant du reste, et je vais me retrouver à travailler avec lui et le chef de fabrication seulement. Je découvre alors le métier de fabricant et c’est un métier que je vais faire pendant 20 ans, de 1998 à 2019. Ce n’est pas un métier que j’avais imaginé parce que je ne le connaissais pas. Quand j’étais à l’ENSP, je n’étais pas férue de technique. Même les appareils photo, j’en avais un seul, et il me suffisait. Les tirages, j’en ai fait beaucoup, mais ce n’était pas une passion

Est-ce que vous perceviez, à l’époque, le développement de l’édition de livres photos ?

Non, pas du tout. De mon côté, j’avais des amis qui étaient encore étudiants ou à peine sortis de l’école. On a fait ce projet collectif, Un mince vernis de réalité avec Céline Clanet, Geoffroy Mathieu et François Deladerrière. On avait du mal à montrer notre travail et à parler de ce qui nous importait dans cette photographie qui n’était pas une photographie de reportage, ni une photographie documentaire. On a fait plusieurs sessions de travail ensemble et on s’est dit : « Proposons une exposition commune puisqu’il y avait plein de points communs entre nos quatre travaux. » De ce projet d’exposition est né ensuite le livre avec Filigranes.

Pour ce projet vous faites parler Nabokov.

Oui. J’étais une grande fan des écrivains russes dont Vladimir Nabokov. C’est marrant parce qu’aujourd’hui, je revois tout ça avec un énorme décalage . Je lis beaucoup ce qui s’écrit autour de l’impérialisme russe chez les écrivains comme Dostoïevski, et j’ai une vision qui est différente par rapport à ce que je percevais. Mais oui, on avait trouvé dans cette phrase de Nabokov ce qu’on cherchait à exprimer dans notre photographie.

Comment pourriez-vous l’exprimer aujourd’hui ?

Ce qui nous plaisait, c’est qu’il y avait quelque chose de l’ordre de l’éclat, quelque chose qui n’est pas dans la narration simple, c’est-à-dire qu’on n’est pas en train de parler de tel ou tel état du monde ou de tel ou tel sujet. On parle d’un rapport au monde qui est plutôt de l’ordre de l’immédiat, d’un état de présence. On pensait aussi à la poésie, mais c’est un mot un peu trop fourre-tout qu’on n’a pas tellement osé utiliser. On a eu beaucoup de discussions là-dessus.

Chacune des quatre séries présente un ensemble d’images hétéroclites.

Un de nos maîtres, c’était William Eggleston. On regardait aussi avec admiration Christophe Bourguedieu. Il incarnait vraiment dans la photographie française ce qu’on cherchait.

Michel Poivert, qui a écrit le texte du livre, parle de l’émergence d’une nouvelle photographie française à cette époque. Est-ce que vous aviez conscience de faire partie d’un mouvement ?

On avait conscience qu’on avait du mal à mettre des mots sur ce qu’on faisait et qu’on n’était pas très à l’aise pour le défendre. C’est bien pour ça qu’on s’est réuni, pour essayer de mettre des mots.

Une sorte de manifeste ?

Oui, même si ça paraît tout de suite un peu fort comme mot. Je pense en effet qu’il y a eu beaucoup de choses à cette période qui tournaient autour d’une certaine photographie du banal, d’une photographie sans thématique. On était dans une mouvance.

Geoffroy Mathieu dit qu’il fonctionne pour son travail avec des hypothèses. Les hypothèses lui servent alors de cadre pour intégrer ou non certaines images dans des ensembles hétérogènes. Les hypothèses se construisent en photographiant, elles ne sont pas prédéfinies.

Après Un mince vernis de réalité, on a chacun affirmé nos écritures et notre travail. Quand je suis invitée en résidence ou quand je commence à travailler sur un lieu, on me demande : « mais alors tu travailles sur quoi ? » Je réponds : « Je ne sais pas. » Je me laisse porter par mes impressions et les rencontres. C’est très intuitif mais je réfléchis beaucoup pendant, parfois je vais même lire des choses rétroactivement.

En regardant votre site, j’ai l’impression que vous avez une grande appétence pour les milieux urbains.

Je suis quelqu’un qui est avant tout intéressé par les gens. Donc l’urbain oui, mais avec de l’humain, effectivement. J’adore être dans la nature, mais je ne sais pas tellement la photographier. En sortant de l’école photo, mon compagnon de l’époque, François Deladerrière, m’offre un Olympus Mju, un petit appareil compact de poche, et je vais faire énormément de photos avec cet appareil, que j’avais tout le temps sur moi. A partir du moment où je pars voyager dans les grandes villes du Nord, je vais avoir un Leica.

Ma photographie appartient dès lors à la photographie de rue et s’apparente à une photographie plus narrative, cinématographique.

C’est ce que j’allais vous dire.

L’influence n’est pas directe. En réalité, ce qui m’a beaucoup marqué c’est la littérature, plus que le cinéma. Après, c’est un peu tout.

Mettre en images ce que la littérature engendre comme images mentales ?

Oui et non. Je me suis souvent demandée : « Mais qu’est-ce que tu construis ? Comment tu le construis ? Qu’est-ce que tu cherches ? » Les écrivains arrivent, par le biais de leur écriture, à créer un univers mental. C’est ce que je voulais faire avec la photographie, tout en piochant dans le réel. Je suis pas mal influencée par la littérature et la photographie américaine. Quand j’ai commencé à voyager dans les pays de l’Europe du Nord, je retrouvais une lumière que j’avais vu dans la photographie américaine par exemple.

Il n’y a pas très longtemps, j’étais en résidence en Bretagne. Il y a des jours où il pleuvait, où il y avait du brouillard, et je me disais : « Il doit y avoir des photos magnifiques à faire. Sors, va faire des photos ! » Mais je n’y arrivais pas. Il y a des lumières qui vont m’inspirer plus que d’autres.

A partir des années 2010, je vais voyager dans les grandes villes pendant une semaine, 10 jours. De manière concomitante, je vais aussi à avoir mes premières résidences. Si on regarde mes séries, il y a deux grands ensembles de photographies. Il y a celles qui sont faites à l’étranger, et puis il y a celles qui sont faites en résidences sur notre territoire, villes et villages. Je trouve que ces deux facettes de mon travail s’imbriquent et elles sont aussi importantes l’une que l’autre.

Ce qui m’a frappé justement dans votre travail, c’est de retrouver la même image dans plusieurs séries, au milieu d’images différentes.

Je le revendiquais beaucoup puis je m’en suis un petit peu éloigné ces dernières années, mais j’aimerais y revenir. Par exemple, dans Les failles ordinaires, il y a à la fois des photographies qui ont été faites en résidence, et d’autres que j’ai pu faire lors de mes voyages dans le Nord de l’Europe. Je considère qu’une image faite en 2000, peut venir avec une image faite en 2025. Je ne l’ai pas fait récemment, mais c’est quelque chose qui m’intéresse. Pour North End, j’ai fait un long cycle sur le Royaume-Uni, et c’est devenu une série à part entière. C’est la même chose pour le Japon avec Far East. Mais j’aimerais bien, à un moment donné, les mélanger avec le reste et pas seulement les circonscrire à un sujet.

Ce qui me caractérise aussi, c’est que je me partage entre deux activités, comme de nombreux photographes. C’est vrai que mon travail à Actes Sud, qui depuis 2019 est un travail d’édition, me prend énormément de temps. Donc mon travail de photographe est très fragmenté. J’ai été soutenue pendant toutes ces années par des structures qui m’ont invitée en résidence et qui m’ont permis de continuer quoi qu’il arrive. Ça paraît simple comme ça, mais c’est vrai que ce n’est pas toujours facile de garder du temps pour soi quand on a un travail qui est d’accompagner d’autres artistes.

Je sais ce que c’est.

Ces résidences et toutes ces structures – je ne dirai jamais à quel point elles sont hyper importantes pour les artistes – elles nous permettent d’avancer, de nous donner aussi de la visibilité. Elles nous obligent aussi, parce qu’il y a des lieux où je n’aurais jamais imaginé aller sans elles. Récemment, je suis allée travailler sur une ville qui est devenue la cité-dortoir d’une grande ville. C’est hyper intéressant comme sujet.

C’est une “contrainte” constructive.

Oui, vraiment, parce qu’on a un temps et un lieu imparti. J’aime bien cette idée que depuis bientôt 20 ans, je travaille sur le territoire sans l’avoir planifié. Depuis 2008 et ma première résidence, j’ai travaillé sur pas mal d’endroits. Ça ne fait pas encore quelque chose de construit, mais je pense que ça peut être intéressant de traverser un jour tout ce matériel accumulé. J’y réfléchis.

Parmi les personnes qui vous ont accompagné, la galerie Le Réverbère à Lyon a eu une place importante dans votre parcours.

Oui beaucoup. Mais j’aimerais citer avant les personnes qui ont accompagnées Un mince vernis de réalité : l’Atelier De Visu, Soraya Amrane et Charlotte Devanz, qui nous avait exposés en premier. Ensuite, ça a été le projet éditorial avec Patrick Le Bescont chez Filigranes. La galerie Madé à Paris nous a exposés la même année. C’étaient les premiers à nous soutenir.

Catherine Dérioz et Jacques Damez vont découvrir l’exposition chez Madé. Je les cotoyais, mais je n’osais pas leur montrer mon travail. Ça a été un moment assez marquant. À partir de là, ils m’ont accompagné jusqu’à aujourd’hui. Cette relation est centrale parce qu’ils ont participés au déploiement de mon travail. Ça a été vraiment des compagnons de discussion, de sélection.

Ils ont été votre galerie jusqu’à leur cessation d’activités.

Oui, pendant 20 ans. Encore aujourd’hui, ils ont un rôle d’accompagnement. Ils sont fermés en tant que lieu d’exposition, mais ils continuent à être présents.

Vous ont-ils orienté vers d’autres structures ?

Catherine Dérioz a fait tout un travail d’accompagnement pour qu’on puisse montrer notre travail à d’autres galeries. C’est très précieux parce que ce n’est vraiment pas facile. On ne sait pas tellement comment faire. Aller démarcher des galeries, ce n’est pas quelque chose de simple. Elle nous a beaucoup aidé à défricher, à savoir quelles galeries pouvaient s’intéresser à notre travail.

J’ai une exposition prévue à la galerie Sit Down en mai 2026. Le début d’une histoire ? On va voir. Là aussi, ce sont des rencontres. J’ai publié le photographe Jean-Michel André, avec d’abord sa série Borders et ensuite Chambre 207. Il est représenté par la galerie Sit Down. J’essaie au maximum de dissocier mes deux facettes. Quand je suis en rendez-vous pour les éditions, je ne parle pas de moi en tant que photographe, mais malgré tout, il y a des gens qui font des liens. Jean-Michel m’a soutenue auprès de Françoise Bornstein.

En 2019, vous succédez à Benoît Rivero, pour la photographie et l’art contemporain chez Actes Sud. Comment passe-t-on de responsable de production à éditrice ?

À la période d’Un mince vernis de réalité, quelques années après être sortie de l’ENSP, je travaillais déjà chez Actes Sud et j’avais des échanges avec un ami graphiste, Manuel Leroy, et mon compagnon François Deladerrière. On avait le projet de créer une revue et une maison d’édition, mais on n’a jamais pu mener le projet au bout. Sauf que techniquement, on n’avait pas les moyens. Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui c’est aussi foisonnant dans ce domaine ? Vous pouvez imprimer en numérique des livres à 200 exemplaires de très bonne qualité. À l’époque, ce n’était pas possible. Il fallait tout de suite de l’argent et faire au moins 500 exemplaires.

Quand j’ai choisi l’édition, ce n’est pas pour être responsable de production, mais bien pour être éditrice. Donc, il y avait cette envie-là mais je découvre le métier de fabricante qui me passionne tout de suite. Le fait de travailler avec des artistes à un autre endroit que celui de l’éditeur, partager le “faire” avec lui, ça a été très riche. Je pense rétrospectivement que ça a beaucoup nourri mon œil. Travailler sur la reproduction des œuvres des uns et des autres, la reproduction du noir et blanc, de la couleur, les rencontres avec certains artistes, ça a été prédominant dans mon parcours. Petit à petit s’éloigne complètement l’envie d’être éditrice. Quand en 2019, Anne-Sylvie Bameule me propose ce poste-là, je n’y pensais plus vraiment.

C’était une superbe opportunité, mais j’ai quand même pas mal hésité. J’avais complètement conscience que j’avais trouvé un équilibre entre mon travail de fabricante et mon travail de photographe, et il fallait rebattre les cartes. Ce ne serait plus la même chose. Quand on est en production, il y a des moments très prenants et c’est un métier stressant, mais quand le livre est fini, le travail du responsable de production est terminé. Le travail d’éditeur, ça ne s’arrête jamais vraiment, et ça prend quand même une grosse place dans la tête. J’en avais tout à fait conscience. J’avais négocié avec la direction d’Actes Sud de ne pas être à temps plein depuis quelques années, une sorte de 80 pour cent pour avoir le temps de partir en résidence. Ils m’ont toujours fait confiance et permis d’avoir cette flexibilité-là. J’ai demandé à conserver une certaine flexibilité.

C’est important.

C’est quelque chose qui s’organise dans les deux sens. Lorsque Jean-Paul Capitani a découvert mon travail avec le livre de la résidence à Beauvais pilotée par Diaphane, il m’a dit : « j’aimerais bien aussi te soutenir. Donc, quand tu es prête pour le prochain livre, tu me montres le travail et on le fait. » C’est comme ça que je vais publier deux livres chez Actes Sud. Évidemment, en devenant éditrice, l’histoire s’arrête.

En 2019, quels étaient les enjeux ? Est-ce qu’il y avait une envie de continuité ? De changement ?

Déjà, j’ai commencé par finir des projets qui étaient en cours. 2019, ça correspond aussi au début du Covid. En réalité, ça a été un peu une chance pour moi. Ça m’a permis de me former tranquillement parce que ce n’était quand même pas du tout le même métier. On n’envisage pas tout ce que cache le métier d’éditeur.

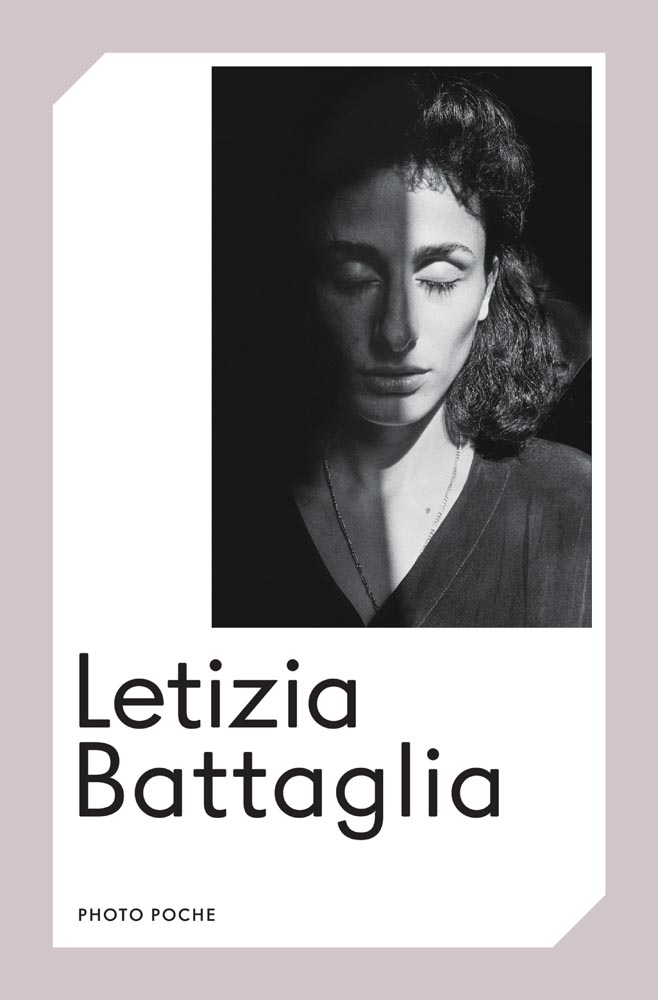

Il y a eu le Photo Poche sur les femmes photographes. C’était un énorme projet. J’avais aussi le Dummy Award avec Poverty Line des deux artistes chinois Chow & Lin. C’était énorme. Il y a eu également Magnum et la Street Photography. Petit à petit, j’ai pu travailler sur ce que j’avais choisi de publier.

Il y a une grosse partie de mon travail qui est dédiée à Photo Poche. J’avais aussi cet héritage à porter, non seulement la succession à Benoît Rivero, mais aussi à Bob Delpire, décédé en 2017, et qui était quand même encore très présent dans les choix des titres parus jusqu’à la fin. D’un seul coup, je me suis retrouvée à porter seule cette collection. Ça faisait un gros changement. J’avais conscience de son importance.

J’avais essayé d’être en stage aux éditions Nathan. Pourtant, je voyais bien que dans mon entourage, plus personne ne m’en parlait. Assez vite, j’ai compris que c’était avant tout le design graphique qui avait vieilli. J’en ai discuté avec la direction d’Actes Sud qui m’a suivie. Ils voyaient aussi le mouvement déclinant de la collection en librairie. C’était devenu une collection de collectionneurs. Il fallait aller chercher des nouveaux publics, renouer avec son principe de départ.

La bascule a eu lieu en 2022 ?

Oui, pour les 40 ans de la collection. Ce sont les graphistes Wijntje van Roiijen et Pierre Péronnet, qui vont faire un travail extraordinaire. J’ai également présenté le projet à Sarah Moon avec qui nous avons fait quelques modifications du projet. Sarah Moon n’a jamais dirigé la collection mais elle a réalisé certains titres comme les femmes photographes, Guy Bourdin, etc…., elle est en quelque sorte la marraine (compagne de Robert Delpire). En trois ans, la collection s’est réinstallée partout. C’est formidable !

Vous saviez que vous alliez être attendu au tournant ?

C’est sûr que ça n’a pas été une décision facile. En plus, je ne suis pas du tout quelqu’un qui agit en force. Je n’ai pas fait de nuits blanches, mais je me suis quand même plein de fois dit : « mais qui tu es, toi qui débarques là, alors que Robert Delpire était une icône de l’édition ? » Ce qui était important pour moi, c’est qu’il fallait défendre cette collection qui était en train de s’enfoncer. C’était ça le moteur. Après, franchement, ce n’était pas facile à porter, mais le travail des graphistes, sobre mais contemporain est la clé de cette réussite. Lors du breif, je leur ai parlé de la collection en version anglaise publiée par Thames & Hudson qui me faisait rêver. Ils avaient déjà des couvertures en couleurs, différentes sur chaque titre. Il faut se rappeler que je produisais tous ces titres, et j’étais un peu jalouse de la version anglaise.

J’ai découvert l’édition anglaise à la Tate Modern à Londres.

Ils ont également relooké leur collection en même temps que nous, de manière différente. L’année prochaine, ils fêtent les 30 ans de la collection Photofile. Il y a aussi une collection en italien qui est portée par Contrasto, Fotonote. Il y a eu une collection en espagnol. Malheureusement, la maison d’édition a été rachetée par un plus gros groupe et ça s’est arrêté. Il y a eu une petite aventure japonaise, brésilienne et allemande, mais on serait ravi que ça recommence. Ce qui est difficile avec ces collections, c’est qu’on est sur un livre de photos qui est vendu à un prix de format poche. En réalité, l’équilibre financier se fait sur l’ensemble. Au début, pour une maison d’édition, il faut un peu investir parce que même nous, on ne gagne pas d’argent sur les nouveautés au départ. C’est un peu ça la difficulté. Maintenant, on a 40 ans de collection, c’est génial.

Comment envisagez-vous le reste du département ?

Il y a l’autre aspect qui est la publication de monographies. J’avoue que comme j’ai déjà toute cette dimension historique avec le Photo Poche, je m’oriente plus vers la création contemporaine. Porter des artistes connus ou moins connus, c’est ce qui m’intéresse le plus.

Comme Sophie Calle ?

Sophie Calle, c’est différent. Sophie Calle, c’est l’artiste historique de la maison. Ses premiers livres sont chez nous. C’est vrai que c’est une part importante de notre département et de nos publications. Là, on vient de finir un très gros projet, qui est génial, le Catalogue raisonné de l’inachevé. C’est quand même une chance de pouvoir travailler avec une artiste qui, notamment avec ce travail, retraverse tout son parcours, tout ce qu’elle n’a pas fait, tout ce qu’elle n’a pas eu le temps de faire, tout ce qu’elle a abandonné.

Ses premières éditions chez Actes Sud, c’était quand ?

Si je ne me trompe pas, c’est en 1994 avec Jean-Paul Capitani. Il a commencé par exposer des artistes avant de faire des livres. Une de ses premières expositions à la chapelle du Méjan, c’est avec Annette Messager. En faisant des expos, il va publier les livres d’art. Dans ces années-là, Actes Sud est une maison d’édition littéraire. Petit à petit, il a fait arriver l’art dans la maison d’édition. C’est encore quelque chose qui est vrai aujourd’hui. Actes Sud est proche du festival des Rencontres d’Arles. Jean-Paul Capitani a créé Croisière par exemple. Aujourd’hui, c’est un des lieux importants du festival. La chapelle du Méjan en est un autre.

Et puis vous éditez le catalogue des Rencontres.

Oui, depuis 1996.

Et le volet art contemporain ?

Le volet art contemporain, je l’ai poursuivi, mais il y a deux ans, il y a eu un plan social. En 2019 quand je suis devenue éditrice, j’avais une assistante, Pauline Garrone, puis il y a eu Nesma Merhoum. Avec le plan social, j’ai perdu mon assistante et donc une capacité de travail. Ces dernières années, la partie art contemporain s’est réduite. J’ai suivi l’année dernière le catalogue de Robert Ryman avec le musée d’Orsay. Je me suis concentrée sur la photographie. Il faut voir comment les choses évoluent dans les années qui viennent. Le fait que l’économie des beaux livres est de plus en plus difficile à tenir et qu’on ait dû réduire nos équipes, nous oblige à réduire le nombre de titres.

J’aime aussi l’idée qu’on se démène pour porter les livres qu’on fait. Ça ne sert peut-être à rien d’en faire trop si ce n’est pas pour être avec eux. Un éditeur, aujourd’hui, est avec ses artistes et l’accompagne parfois jusque sur ces projets d’exposition. On ne fait pas un travail d’agent, il ne faut pas exagérer, mais on est aussi dans ce périmètre-là. C’est un travail de mise en réseau. Les éditeurs de photographie se sont réunis autour de l’association France Photobook, poussé par le ministère après le Covid. C’est vrai qu’aujourd’hui on se parle, on s’entraide à notre manière, il y a des choses qui se font ensemble comme certains salons à l’étranger ou la promotion auprès des libraires avec une revue, ce qui n’était pas du tout le cas avant. Il y a des synergies qui sont intéressantes, l’équivalent est le réseau Diagonal pour les centres d’art. On en a besoin pour soutenir nos livres parce que l’économie du livre photo est fragile. On sait qu’un livre qui sort sans exposition, c’est compliqué et monter une exposition, c’est aussi compliqué. C’est tout un puzzle qu’il faut assembler. C’est une nouvelle époque que je trouve très positive.

Donc, vous avez trouvé le bon équilibre, professionnellement ?

Je ne sais pas si j’ai trouvé le bon équilibre, c’est un équilibre qui se travaille chaque jour. L’avantage, c’est que j’ai un salaire qui me permet de temps en temps d’enclencher des nouveaux projets personnels en dehors des institutions. Ça m’a permis de partir au Japon par exemple. En ce moment, je voyage en Pologne. J’ai commencé à regarder vers l’Europe de l’Est. Ça m’intéresse beaucoup. C’est l’avantage de ne pas trop se poser de questions sur comment gagner sa vie. D’un autre côté, le fait de m’être tournée vers la Pologne, je découvre des artistes pour la partie édition. Donc, c’est plein d’allers-retours.

C’est très enrichissant !

J’ai de la chance. Par rapport à d’autres amis éditeurs, je suis salariée d’une maison d’édition que je ne porte pas. Évidemment je soutiens mon département dans le sens où je suis hyper investie et engagée, mais ce n’est pas la même chose quand même. J’en ai conscience.

![[ ENTRETIEN ]

Abed Abidat Le silence des images un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 lien dans la bio

Éditeur, photographe, animateur-éducateur, Abed Abidat a construit un parcours singulier où création et engagement social se rejoignent, et pour qui l’image, est à la fois un outil de transmission et un moyen d’expression. Du quartier des Aygalades à la création des @imagesplurielleseditions , sa trajectoire mêle travail social, projets artistiques et exploration des mémoires entre la France et l’Algérie. Une œuvre guidée par le désir de raconter des histoires et de laisser des traces.

📷 La rue Les enfants, Le Panier, Marseille (c) Abed Abidat](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)