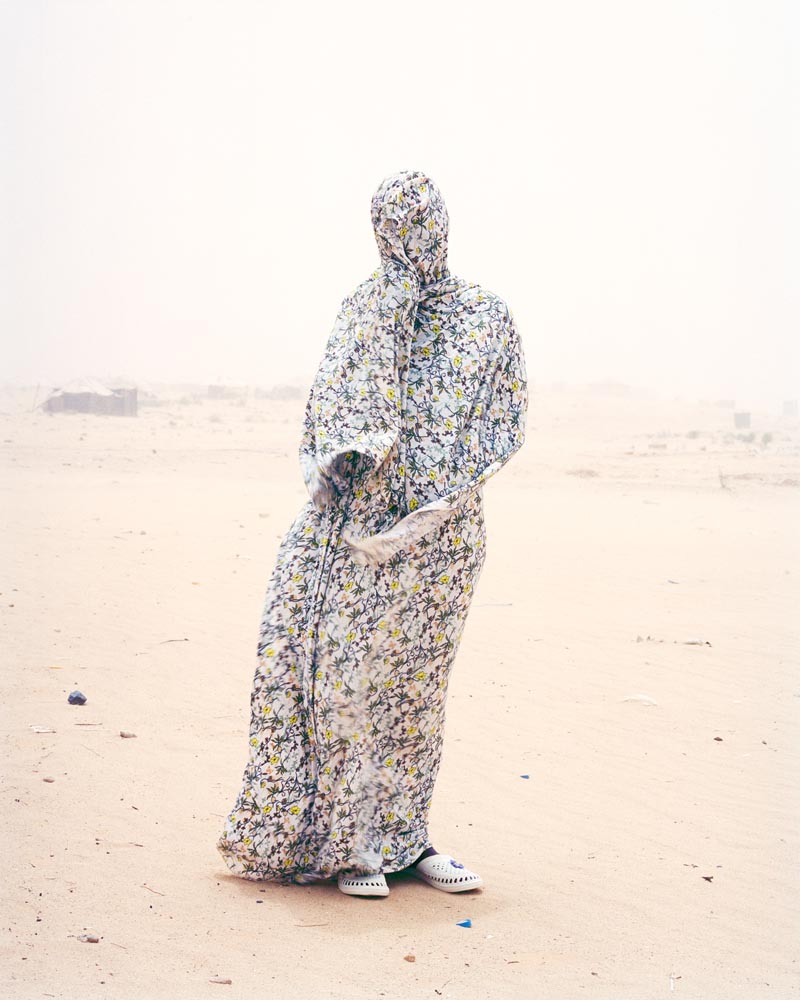

Samuel Gratacap Les voix de l'exil

Depuis près de vingt ans, Samuel Gratacap explore les zones grises des parcours migratoires en Méditerranée, mêlant images, témoignages et archives. À la croisée de l’art et du journalisme, il construit une œuvre engagée et sensible, où la photographie participe d’un récit alternatif.

Propos recueillis par Christophe Asso

Quelle est l’origine de votre rapport à la photographie, à l’image ?

J’ai grandi avec un père et une mère qui avaient fait des études artistiques. J’ai toujours été entouré d’images, de reproductions et de livres de peinture. Je pense que mon rapport à l’image vient avant tout de comment j’ai grandi avec ce qui m’entourait et la musique et les films qu’on me proposait.

Vos parents étaient cinéphiles ?

Oui, le vendredi soir on faisait quelques kilomètres pour emprunter des VHS dans un vidéoclub. Mes parents avaient cette culture-là. C’était l’époque où il n’y avait que six chaînes à la télévision. On enregistrait aussi les films sur VHS. on découpait les petites étiquettes des critiques de films dans un magazine TV, puis on les plaçait dans les jaquettes des VHS pour conserver les films.

Le rapport aux images, c’est déjà apprendre à les regarder, à les apprécier. Pour moi au début, ça a été plutôt la peinture et les images animées, pas tant la photographie.

La photographie, c’est venu ensuite, aux Beaux-Arts. Quand je suis rentré à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux, on avait encore un cours d’initiation à la photographie en première année où là, j’ai vraiment appris la chambre noire, donc l’utilisation du laboratoire, puis la prise de vue et les principes de base d’ouverture de diaphragme et de vitesse d’obturation.

Cet aspect technique vous plaisait ?

Pas vraiment. Je manipulais une espèce de boîte à enregistrer le monde, mais je ne savais pas vraiment comment faire. Je pense qu’on a dû me répéter les choses de nombreuses fois pour que j’arrive à les comprendre mais quand même, je savais faire la mise au point et des portraits déjà. C’était du noir et blanc. Dans une école d’art, ça coûte moins cher et on peut tout de suite passer au labo.

J’ai aussi appris l’incidence d’une prise de vue sur la naissance d’une image sur papier. C’était ça le plus important. Je faisais des portraits, des photos d’architectures. Je me souviens, on se promenait dans Bordeaux, c’était assez expérimental quand même. Ils nous laissaient faire et c’était bien. Je n’ai pas appris l’histoire de la photographie aux Beaux-Arts de Bordeaux. J’étais dans la peinture, j’étais toujours dans des choses qui me concernaient ou faisaient partie de mon histoire. Je n’avais pas encore inventé mon histoire personnelle avec la photographie. Cette histoire-là, elle est apparue dès mon arrivée à Marseille, quand j’ai changé d’école.

Mon premier rapport avec la photographie, c’est donc ce cours d’initiation avec des enseignants passionnés dont je garde un très bon souvenir.

De Bordeaux à Marseille ?

J’ai fait une équivalence. Je n’ai pas eu mon diplôme à Bordeaux en troisième année. J’ai arrêté deux ans les études, mais j’ai continué à travailler avec un collectif d’artistes italiens, les Stalker, dont je m’étais passionné pour le travail et qui avaient eu une grosse exposition au CAPC à Bordeaux pendant mes études, en 2004. Comme je parlais italien, j’ai fait un stage à Rome en deuxième année et j’ai continué à travailler avec eux. C’étaient des post-situationnistes, qui m’impressionnaient par leur vision du monde, leur projet collaboratif et aussi leur radicalité. Ils essayaient de mettre en pratique les théories de Debord qui dataient de 50 ans plus tôt. Ils ont continué jusque dans les années 2010 puis le groupe s’est dissous. Quand j’ai arrêté les études à Bordeaux, j’ai quand même conservé ce lien avec eux. J’allais faire des prises de vues. Ça a été très formateur pour moi parce qu’il y avait une réalité artistique : Comment on peut montrer un travail ? Comment naissent des projets ? Comment les réalise-t-on ? Et cette réalité sous-jacente, dont on a du mal à évaluer la teneur, qu’est le financement de ses projets. Comment vivre de son art ? Ça a été très formateur.

Quand je suis arrivé à Marseille, j’avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Peut-être trop précise, mais c’était nécessaire de me cadrer et de me dire que je venais à Marseille pour faire de la photographie, mais je n’avais aucune idée de ce que c’était la photographie documentaire. J’avais une culture de la photographie assez pauvre. Pour moi, sa pratique était vraiment liée à celle de la performance, ou à l’image-document. Pour documenter un geste artistique par exemple. C’est aussi ce que je fais aujourd’hui, mais ce ne sont pas forcément mes gestes, mais les gestes de personnes que je rencontre. Quand je suis arrivé à Marseille, j’avais un groupe d’enseignants qui avaient tous une histoire ou une carrière dans la photographie : Jean Louis Garnell, Max Armengaud et Brice Matthieussent du côté de la théorie, de l’écriture. Arriver en troisième année, ce n’est pas évident. C’est une année diplômante, donc il faut tout de suite travailler. Je me suis tourné assez rapidement vers l’idée de faire un travail en milieu carcéral.

J’ai rejoint un groupe d’étudiants qui faisaient partie du Genepi, une association d’étudiants qui faisait des ateliers en centre pénitentiaire et qui était active à la prison des Baumettes. À la demande de la commandante du Centre de Rétention Administrative de Marseille, une partie du groupe du Genepi allait proposer des activités dans le CRA et ça m’intéressait pour différentes raisons. À l’époque, on parlait très peu de ce qui pouvait se passer dans les CRA. Deuxième raison, il n’y avait pas du tout d’images. Il y en a encore très peu aujourd’hui. J’ai donc rejoint l’association et cela a été mon premier travail à Marseille.

C’était en quelle année ?

En 2007. En fait, ce qui est intéressant, ce n’est pas forcément le travail photographique, même si aujourd’hui, il a une valeur liée à l’histoire de ce lieu qui, je pense, n’a jamais trop été documenté. En étant à l’intérieur, j’ai aussi pu enregistrer des témoignages de personnes qui avaient été arrêtées et placées en rétention. Cela permettait de comprendre de l’intérieur ce qu’était la rétention administrative, qui n’est pas une peine de droit commun, mais une peine administrative. Les personnes sont enfermées, privées de liberté. Cela permet à la justice et à la police française, travaillant main dans la main avec les consulats, de retrouver l’identité des personnes qui n’ont pas de papiers et de les renvoyer dans leur pays d’origine. Aujourd’hui, ça sert aussi de prison.

J’ai lu que le temps de rétention est plus long maintenant.

À l’époque, c’était quinze jours et il y avait quand même une justice qui était très expéditive. Les personnes disaient que le jugement durait quinze minutes pour quinze jours de rétention. Donc ils appelaient ça le quinze/quinze. Aujourd’hui, la loi est passée à 90 jours. C’était le projet de Bruno Retailleau, de passer la durée de la rétention à 120 jours. Donc c’est très long, presque dix fois plus, quatre mois. Je pense qu’aujourd’hui, du fait des problèmes de places en prison, l’État se rabat sur les CRA en disant qu’ils enferment uniquement des délinquants non ressortissants français. Il faudrait y aller et vérifier.

C’est cette absence d’images qui vous a conduit à vous intéresser au CRA du Canet.

L’idée d’accéder à un espace peu documenté, m’intéresse dans le travail des autres photographes, et c’est aussi un des aspects fondamental du travail que j’ai pu mener par la suite. Aller dans des lieux qui sont peu documentés ou qui l’ont été à un moment, mais qui ne le sont plus du tout, c’est intéressant. Il y a des lieux qui, tout d’un coup, font actualité. Le cirque médiatique est là, on nous bazarde d’images et de nouvelles. Puis un mois plus tard, deux ans plus tard, on est passé à autre chose. Ces interstices ont beaucoup de valeurs pour moi.

En général, vous menez des travaux au long cours. Votre premier travail sur le CRA a duré six mois puis s’est prolongé à Lampedusa.

En septembre 2010 je sortais de l’école des Beaux-Arts de Marseille, j’étais enfin diplômé du DNSEP. J’avais le projet d’aller à Lampedusa, mais il fallait le financer, ce qui n’était pas forcément évident. J’ai tenté le prix du BAL et je me souviens m’être retrouvé devant un jury qui m’a dit : « Qu’est-ce que tu vas aller faire à Lampedusa ? Il ne s’y passe rien. »

J’ai réussi à financer le voyage en travaillant en tant que facteur à Marseille. C’est révélateur de mon économie de l’époque. C’est un beau métier je trouve. D’ailleurs, je faisais plein de photos sur les tournées. Ce que je trouvais passionnant, c’est le lien que les gens entretiennent avec le facteur, un vrai lien social avec des personnes qui n’ont pas du tout les moyens de se déplacer, qui attendent leur courrier, qui attendent leur journal.

C’était mon économie. Cela a participé à financer les dix jours à Lampedusa en décembre 2010. Le projet, c’était d’aller photographier les traces des personnes migrantes. Revenir sur les traces des personnes que j’avais pu rencontrer dans le CRA. Je trouvais ça intéressant de pouvoir relier ces portraits, ces témoignages à des objets, qui avaient été abandonnés, laissés et retrouvés par des habitants de l’île.

J’ai pu rencontrer des membres de l’association Askavusa, qui m’ont ouvert leurs portes. Cela a pu se faire grâce au réseau associatif et au site Migreurop qui regroupait plusieurs ONG et associations qui venaient en soutien d’une manière ou d’une autre aux personnes migrantes, exilées. C’était une manière de me documenter sur ces réalités-là. C’était un travail à la lisière entre recherche, journalisme et photographie.

Déjà, il y avait l’importance du récit dans votre travail.

Aller voir des membres de la société civile, c’est intéressant parce que c’est quelque chose que j’ai un peu quitté après, mais qui a toujours été là, qui revient aujourd’hui, quinze ans plus tard. Rencontrer des habitants, donc des gens qui pourraient observer cette réalité-là, sans forcément s’impliquer, mais qui sont aussi témoins de l’histoire. Des gens qui vivent là, qui restent là, et puis des personnes qui font des actions, qui récupèrent des objets, qui ont une sensibilité, une empathie, et qui transforment cette empathie en action, en un mouvement de soutien et de solidarité. C’est exactement ce sur quoi je travaille actuellement et qui m’intéressait déjà à l’époque.

Lampedusa, c’étaient des portraits de personnes, d’habitants, d’activistes, de volontaires, puis un portrait de l’île avec des paysages, des lieux abandonnés, tout ce que la mairie voulait cacher. Le centre d’expulsion et d’identification, la décharge à côté, le cimetière. Des lieux où il fallait enfouir la misère pour ne pas que ça fasse tâche, pour que l’île continue à préserver son taux de tourisme annuel qui était dix fois le niveau de sa population, soit 50 000 touristes l’été pour 5 000 habitants à l’année.

Puis le 14 janvier 2011, c’est la révolution tunisienne, qui a lancé tous les mouvements qu’on a appelé les Printemps Arabes en Syrie, au Yémen, en Égypte. Cela a donné un souffle à ces pays qui pouvaient se libérer de leur dictateur. En janvier 2011, il y avait des bateaux qui arrivaient à Lampedusa et ce n’étaient pas des bateaux de touristes, mais des bateaux de migrants. Beaucoup de Tunisiens fuyaient la dictature de Ben Ali. Il y avait un élan de liberté énorme qui soufflait en Tunisie et les frontières s’ouvraient. Moi, j’étais à Marseille et dans les kiosques à journaux, je voyais des images de Lampedusa à n’en plus finir.

À ce moment-là, je ne voyais pas l’intérêt de retourner sur l’île. Je n’avais pas les moyens de partir et je ne bossais pas pour la presse. Je n’avais pas de raison fondamentale de me retrouver dans le temps de l’actualité. Il y avait plein de photographes très doués qui l’ont très bien fait. Je me suis dit : « Plutôt que d’aller à Lampedusa, je vais aller en Tunisie. Je vais aller à la rencontre de cette jeunesse qui s’est libérée et voir un peu comment un pays qui a vécu une dictature pendant 27 ans se sort de ça. »

J’ai mis du temps parce qu’il fallait que je gagne un peu d’argent et surtout que j’écrive le projet. J’y suis allé quand même en freelance en octobre 2011, au moment des élections pour l’Assemblée constituante. J’ai rencontré des jeunes à Tunis qui m’ont conseillé d’aller à Zarzis parce qu’il y avait eu beaucoup de départs vers l’Europe depuis cette ville portuaire du sud.

Vous continuez à remonter le fil.

Les dynamiques d’une capitale ne sont pas du tout les mêmes que celles d’une ville en bord de mer dans le sud de la Tunisie. Il y a d’autres enjeux et le chômage est plus élevé. Je ne sais pas aujourd’hui mais à l’époque, 70 % de la population avait entre 18 et 25 ans, une jeunesse sans boulot, sans perspective, avec une dynamique économique qui tournait beaucoup autour du tourisme sous Ben Ali.

En allant sur place, je comprends que l’immigration n’est pas seulement liée à des raisons économiques mais aussi à des raisons d’émancipation sociale et sexuelle. En Tunisie, on ne peut pas s’embrasser dans l’espace public, on ne peut pas se tenir main dans la main. Même dans le mariage, on s’embrasse rarement en public encore aujourd’hui, et ça crée des frustrations, des problèmes. Les jeunes se cachent pour s’embrasser. On n’en parle pas beaucoup de cette idée que des jeunes puissent avoir envie de partir pour s’émanciper d’un poids familial, sociétal, trop fort dans leur vie privée, qui les empêche de tout. Pendant ce temps là, les touristes français ou allemands arrivent et repartent sans difficultés, se baladent main dans la main, s’embrassent…

Dans votre série La Chance, il y a une photo d’un couple qui s’embrasse.

Oui, c’est à Zarzis. Ils se cachent derrière une cabane de plage pour s’embrasser.

Il y a également une photo dans une maison de passeur.

Oui, c’est au cours de mes déambulations pour aller sur des zones de départ. C’était en avril 2012, lors de mon deuxième voyage en Tunisie. Comme à Lampedusa, j’avais envie d’aller sur des zones chargées d’histoire. On m’avait indiqué une zone d’où partaient les bateaux en 2011 et dans laquelle je me suis rendu. Là, je rencontre un jeune qui m’explique que son cousin s’est fait prendre à Lampedusa et qu’il s’est fait renvoyer en Tunisie depuis l’Italie et qu’il s’apprête à repartir. C’est comme ça que j’ai rencontré le cousin de ce jeune homme, devenu passeur, et que j’ai pu faire ces photographies dans la maison.

C’était un passeur “bien intentionné” ?

C’était un passeur qui devait, lui aussi, passer. Il arrangeait le trajet pour des jeunes qui n’étaient pas forcément de Zarzis, qui avaient trouvé la maison et il devait certainement se financer sa traversée comme ça, et peut-être même faire un petit pécule au passage.

En 2011 vous m’aviez confié que le fait d’avoir été sélectionné pour le Prix Maison Blanche, les expositions, finalement, tout cela avait dissipé certains doutes que vous aviez.

J’avais 27 ans, j’étais boursier et j’espérais vendre des photos pendant les expositions, ce que j’ai réussi à faire. Jean-Louis Connan, alors directeur de l’école des beaux arts de Marseille, m’avait acheté deux tirages. J’étais trop content, ça me payait des pellicules et un autre trajet en Tunisie. En fait, oui, je doutais beaucoup parce que je doutais des conditions financières qui allaient me permettre de pouvoir continuer ce que j’aimais faire. J’ai eu deux opportunités, une exposition sur Marseille, puis une exposition à Paris dans le cadre du festival Jeune Création, qui ont balayé certains doutes. Je me suis dit que mon travail était apprécié. En fait, à l’école tu es dans un cocon, même si tu as des intervenants extérieurs, et quand tu en sors, c’est le monde qui s’ouvre à toi ou qui se referme. Comme je le disais tout à l’heure, des fois, on se retrouve en face d’un jury qui ne comprend pas du tout ton initiative, qui ne comprend pas ton projet. Il y a quinze ans, c’était difficile pour moi de pouvoir parler de ce que j’étais en train de faire, parce que j’avais déjà du mal à l’expliquer à mes proches. En sortant d’une école, dans la vingtaine, on n’a pas encore construit son esprit critique à 100 %. Cette candeur, elle est importante parce qu’elle est pure.

Vous avez proposé un récit alternatif.

J’ai continué à travailler là-dessus parce que je voulais aller plus loin et finalement, construire une espèce de récit ou de corpus de projets qui peuvent s’imbriquer les uns avec les autres, dans différentes zones géographiques en suivant le mouvement des personnes : Marseille/Lampedusa, Lampedusa/Zarzis, Libye/Italie.

Les politiques migratoires ont toujours réussi à inventer de nouvelles formules pour rendre ces parcours-là encore plus difficiles. J’ai essayé d’inventer de nouvelles formes et des récits alternatifs pour y répondre.

Dans votre travail, les récits sont importants et les présences des personnes se matérialisent de plusieurs manières, notamment par les documents que vous donnez à voir.

Oui, des reproductions d’images et de documents échoués. Ce sont des formes qui me permettaient et qui me permettent encore aujourd’hui d’offrir la possibilité à des personnes qui ne perçoivent cette réalité-là qu’à travers les médias, la radio, la télé, les journaux, d’avoir un avis éclairé. Finalement on s’aperçoit que ce n’est jamais loin de nous. L’immigration, elle est là. Des fois, elle nous constitue parce qu’on est fils ou fille d’immigrés. Des fois, on la fantasme, on la rejette. On a un avis qui se crée souvent dicté par les médias et par l’opinion publique. L’artiste peut venir modifier cette perception, et c’est ce que j’essaie de faire en la rendant un peu plus complexe. En mettant en avant et en donnant la parole à des personnes qui s’y confrontent directement. Avant tout, à celles et ceux qui la vivent.

Quand avez-vous commencé à travailler pour la presse ?

Après Zarzis et le sud de la Tunisie, j’ai eu une première aide qui m’a vraiment permis de bouger de Marseille. C’était très important de quitter mon appartement et de partir vivre en Tunisie une bonne fois pour toute, pour travailler deux ans sur le camp de Choucha, un camp de réfugiés de la guerre libyenne de 2011. Je m’y suis installé en juillet 2012. J’ai eu la bourse du Cnap du fonds d’aide à la photographie documentaire. J’ai stocké mes affaires dans un box et je suis allé vivre dans le sud de la Tunisie pendant un an. J’ai loué un petit appartement dans la ville frontière de Ben Guerdane, à une vingtaine de kilomètres de la Libye.

J’ai dû faire deux ou trois allers-retours à Marseille pour développer les films et repartir. Ça a été vraiment un projet majeur qui s’appelle Empire, qui a donné lieu à une exposition au BAL et à un livre. Ça a été vraiment un tournant parce que c’était une manière pour moi de travailler en immersion et de me prendre une réalité dans la figure, d’être vraiment en contact direct avec ceux qui la vivent pour pouvoir mieux l’enregistrer, la capter.

Sur la durée.

Oui. De vivre la photographie et la création comme quelque chose qui se vit avec encore plus d’émotions. Ce n’est pas que j’étais dénué d’émotions jusque-là, mais je pense que rester à un endroit, prendre ce risque-là pour essayer de comprendre une réalité, à l’échelle des personnes qui la vivent, c’était une chance pour moi et aussi le meilleur moyen de bousculer des choses, des a priori. Certaines personnes, n’étant pas acceptées en tant que réfugiés, sans-papiers en Tunisie, ont dû repartir en Libye après l’avoir fui trois années plus tôt à cause de la guerre. Ces personnes ont dû repartir là-bas pour pouvoir traverser en Europe.

C’est comme ça que j’ai atterri en Libye. Je te parle de ça par rapport à ta question sur la presse. Parce que pour rentrer en Libye à l’époque, ce n’est pas comme pour la Tunisie, on ne rentre pas avec un visa de touriste. Il y avait la guerre en Libye en 2014. Donc j’essaie d’avoir un visa presse. En ayant fait le travail sur le camp de Choucha, je me pointe dans différentes rédactions, dont celle du Monde. Comme je n’ai jamais travaillé en presse, les rédactions ne me donnent pas trop de crédit. Les éditeurs photos apprécient mon travail mais ne me donnent pas de lettre de mission pour autant. Je dois faire mes preuves.

Je fais toutes les démarches auprès de l’ambassade de Libye en France. Finalement, je réussis à obtenir mon visa au bout de huit mois d’efforts. Je fais mes premières photos, je reviens avec, je les montre à la rédaction du Monde. Ça les surprend un peu, mais on me dit de continuer, on ne me publie pas tout de suite. J’arrive à rentrer dans les centres de détention pour migrants en Libye à ce moment-là. Je prétends auprès des autorités libyennes être en commande pour différents médias alors que ce n’est pas forcément la vérité. Ce sont mes premiers pas dans la presse.

C’est comme ça que démarre mon travail en presse internationale. Mi-avril 2015, un autre événement majeur se produit, plus de 800 personnes décèdent dans un naufrage au large de Misrata. Je suis déjà sur place et le correspondant du Monde basé en Tunisie me rejoint. C’est la deuxième fois que j’y vais et j’ai déjà des contacts pour entrer dans les centres de détention. C’est parfait pour la presse parce que j’ai les accès et je suis photographe. Mes photos font la une et la deuxième page du journal parce qu’il y a un gros coup de projecteur sur ce naufrage, sur la situation migratoire en Libye. Pour la petite histoire, c’est grâce à l’appareil du correspondant, Frédéric Bobin, qui était mon acolyte, et avec qui j’ai travaillé pendant trois ans après ça, que ce reportage photo a pu être publié. Comme je n’étais pas là pour travailler en presse, je n’avais pas d’appareil numérique et pas d’ordinateur. Je travaillais avec mon Mamiya 67 et mon petit appareil de poche. J’avais juste un petit téléphone pour être joignable et j’allais dans les coffee net de Tripoli dès que je pouvais pour aller voir mes mails. Heureusement que Fred est venu avec son petit appareil numérique, ça m’a permis de pouvoir envoyer des photos parce qu’autrement, je n’aurais pas pu travailler. Ce n’était pas un super appareil, c’était un petit truc que Fred avait pour l’aider à écrire ses papiers. Et il ne restait que quinze minutes de batterie parce que j’avais mis au maximum la qualité des photos sur l’appareil. J’ai fait six photos. Il y en avait quatre qui étaient floues et deux qui étaient bonnes. Les deux ont été publiées.

Vous restez donc en Libye pendant trois ans.

Pour des raisons de sécurité, je ne passe pas plus d’un mois sur place. Puis il faut des moyens aussi, je reste dans des hôtels. Il n’y a pas de possibilité de logement sur place. Au début, c’est comme ça, puis je fais les allers-retours entre la France et la Libye parce que j’ai aussi mon activité à Paris où j’obtiens un logement à la Cité des Arts. J’ai enfin un logement stable, un endroit où je reçois mon courrier. C’était un peu le bazar jusque-là, toujours chez les amis à droite à gauche. Enfin arrive l’expo au BAL en 2015, je devais être là. Puis juste après l’exposition à l’Institut du Monde Arabe (IMA) pour la première Biennale des photographes du monde arabe.

Qui n’existe plus.

Gabriel Bauret et Geraldine Bloch étaient les deux commissaires de l’exposition. Je sortais de l’expo au BAL et j’ai enchaîné tout de suite au mois de novembre à l’IMA. Je montrais un nouveau travail sur la Libye. J’avais quand même accompli quelque chose qui était important pour moi. C’est-à-dire que mon travail soit à la fois (et c’est une position que je défends encore aujourd’hui) diffusé dans le circuit des expositions, des festivals, pour des initiés, et de l’autre côté, le monde de la presse et le journal, qui est aussi important, parce que ce sont d’autres types de collaborations qu’avec les commissaires. Quand on échange avec un éditeur photo, un journaliste, ça crée une collaboration de travail. Ce n’est jamais évident de travailler à deux. Le photographe est généralement plutôt isolé dans sa pratique, donc la collaboration peut être très nourrissante et remettre en question pas mal de choses. Des choses que je n’avais pas vu venir. Pour moi, la presse à l’époque, c’était le diable, alors qu’en fait, ça m’a ouvert de nouvelles perspectives de travail.

C’est dans une double page du Monde parue en juin 2015 puis à l’IMA au mois de novembre de la même année, que je montre la série Les Naufragés, réalisée dans le centre de détention pour migrants de Zaouia, en Libye. En fait, ce que montre ces images, ce sont les réseaux de traite et la détention arbitraire de personnes qui sont accusées d’aller clandestinement en Europe alors qu’elles sont en Libye pour travailler, pour la plupart arrêtées dans la rue.

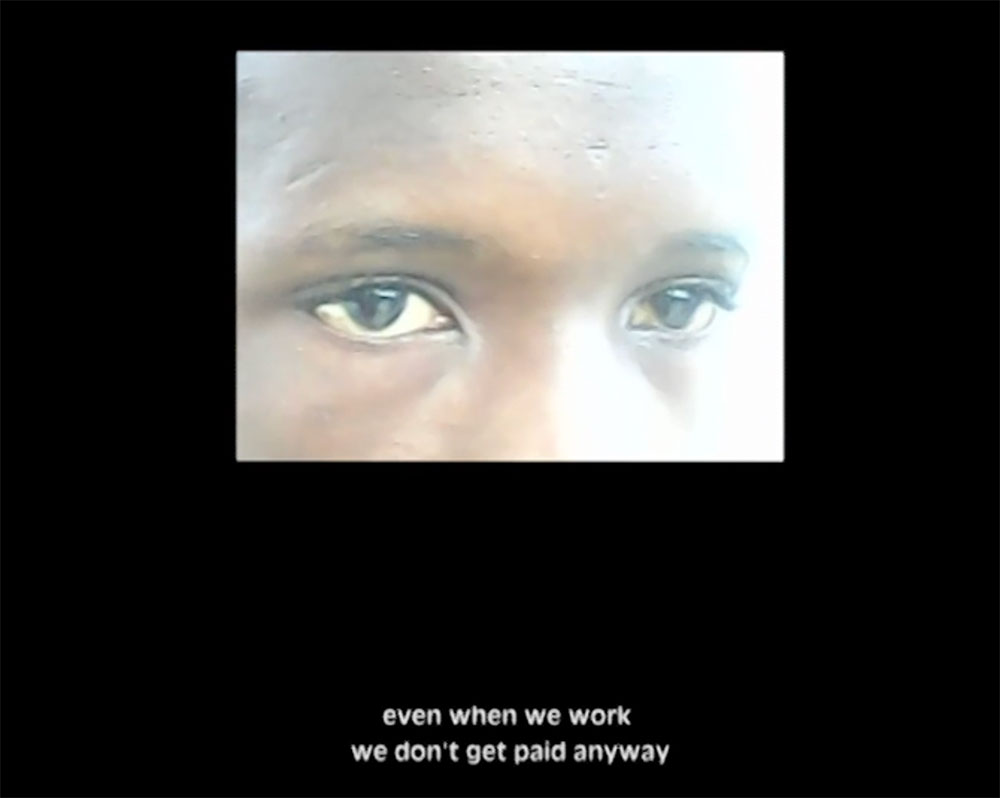

Dans une de vos vidéos, un détenu le dit très bien : “Ils font croire qu’ils nous ont pris en mer, alors qu’ils sont venus nous chercher dans les foyers.”

Exactement. En fait, il y a un peu les deux. J’ai visité de nombreux centres de détention pour migrants. Il y a des personnes qui se font prendre en mer aussi. En tout cas, dans les invitations qui sont faites aux médias dans ces espaces-là, il y a clairement une volonté de manipuler la presse à des fins politiques. C’est très intéressant aussi à comprendre. Dans tous les cas, il faut l’évaluer et l’expliquer. Quand on est photographe de presse et que l’on se rend sur des zones de conflit, c’est compliqué. Les accès sont compliqués. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut aussi comprendre pourquoi on est là, pourquoi on est invité à le faire.

C’est pour moi un pari accompli dans le sens où ce travail existe à la fois dans un grand journal, et à la fois dans une exposition et dans la presse culturelle six mois plus tard. À chaque fois, il faut réinventer des manières d’aborder ces sujets-là qui sont aussi complémentaires. Quand naît un projet, viennent de nouvelles images, de nouvelles interactions, un nouveau public, mais qui seront aussi complémentaires par rapport à un projet précédent. Des projets, des images peuvent communiquer aussi les un.e.s avec les autres.

On le voit bien dans votre film Un tipo strano où au début, il y a des images d’archives de Tunisie, de Libye qui cohabitent après avec la fiction. Finalement, au début, on ne sait pas trop… Enfin, je me suis posé la question. Les tout premiers plans où on voit Amadou avec du sable sur le visage. Au début, on ne sait pas trop si c’est un acteur ou si c’est une personne “réelle”.

C’est un film que j’ai réalisé pendant que j’étais pensionnaire à la Villa Médicis, entre 2019 et 2020. Il y a des imbrications de réalité et de fiction comme pour mieux servir un propos, une narration fantasmée, celle du parcours de ce jeune homme.

C’était au moment du Covid. J’ai eu peur de ne pas pouvoir tourner ce film. Je suis arrivé à la Villa Médicis avec un projet sur la jeunesse romaine, un projet en photographie documentaire, qui s’est progressivement transformé en film. J’avais toujours eu le désir de faire un film à partir de mes images d’archives, donc j’ai écrit un scénario en me disant : « Voilà ce que j’ai déjà raconté. Voilà ce que je n’ai jamais réussi à raconter, ce qui n’existe peut-être pas, que je n’ai jamais pu raconter dans une forme documentaire ou de reportage, et que j’aimerais faire naître dans le film. »

Ce film m’a beaucoup touché et j’ai trouvé les acteurs très justes.

Amadou et les autres acteurs ne sont pas des professionnels. Elena, je l’avais choisie parce qu’elle est très cinégénique, mais surtout, parce que ça se voyait au moment du casting qu’elle avait cette intelligence, ce recul sur elle-même. Amadou était passé par la Libye et avait survécu à la traversée. Son parcours personnel faisait écho à celui de mon ami Ibrahim, rencontré cinq années plus tôt, en 2014, à Tripoli. Je n’ai pas écrit de dialogues, je leur proposais des choses. On répétait et on faisait six, sept fois la scène. Des fois, la deuxième prise était la bonne. On était dans quelque chose d’hyper spontané. D’ailleurs, au moment où il y avait ces scènes entre Amadou et Elena, j’essayais de faire en sorte qu’ils se connaissent le moins possible pour ne pas casser le truc. Vraiment, le cinéma, j’y ai pris goût à ce moment-là.

Ça se sent !

Puis le goût de la mise en scène aussi, qui est plus compliquée. Mon lien entre la mise en scène en fiction et le cinéma documentaire, ce n’est pas aussi simple que ma place dans la photographie. J’avais besoin de temps en photographie, mais j’ai l’impression que le temps d’un film, c’est encore plus long, en tout cas, pour construire ce genre de récit.

J’ai l’impression en regardant votre site et votre parcours, que depuis 2021, vous avez mis un peu de côté les questions migratoires.

Il y a quand même eu le livre Bilateral qui est sorti en 2023. On a mis du temps à le faire et j’en suis sorti un petit peu. En 2022 j’ai couvert la guerre en Ukraine toute l’année, sur des reportages qui duraient 4 semaines sur place. C’était très prenant, très fatigant, mais ça ne m’empêchait pas de réfléchir à ce que je voulais continuer de faire. Il y a des fois des espaces de production, de résidences ou de commandes qui permettent de focaliser sur autre chose. Ça ne m’était jamais arrivé de travailler aussi longtemps dans un pays en guerre. Je suis parti, en tout, quasiment quatre mois, entre mars 2022 et novembre 2022.

L’Ukraine c’était à votre initiative ou à l’initiative du journal ?

J’ai contacté Le Monde pour leur dire que j’étais disponible et disposé à partir. J’avais déjà travaillé en zone de guerre, même si en fait, ce que j’ai connu en Ukraine, je ne l’avais jamais connu auparavant. C’est très dangereux mais la Libye avait été une expérience beaucoup plus dangereuse pour des raisons de précarité, je n’avais pas les moyens financiers qu’offrent un grand quotidien ou une chaine de télévision. Qui dit précarité, dit prise de risques aussi sur les endroits où tu dors, avec les gens avec qui tu travailles, comment tu te déplaces… Je me déplaçais en transport collectif, en taxi, j’ai même fait du stop. L’État islamique était là. En Ukraine, il n’y a pas d’enlèvement. Il y a d’autres enjeux, d’autres risques. Je continue d’aller en Ukraine, mais plus du tout en commande. Je suis en train de réaliser un film.

Concernant les routes migratoires, c’était dans un coin de ma tête, mais j’avais du mal à poursuivre. Les Balkans ont toujours été là, c’est un peu la pièce manquante de mon travail en Europe. C’est un projet qui s’étend sur les frontières européennes pour comprendre les dynamiques d’entraide et de solidarité, mais aussi de violence et de production de la violence aux frontières.

C’est un projet que j’ai commencé à faire dans le cadre du prix de l’Élysée en 2024, et que je continue en 2025. La solidarité aux frontières et les actions de volontaires, c’est ce qui m’intéresse aujourd’hui, que j’avais déjà développé dans Bilateral.

Dans Fifty Fifty, vous donnez à voir Mansour, un photographe amateur à travers son témoignage et quelques unes de ses photos. Je trouve qu’il a une place vraiment à part dans ce travail. En fait, ce personnage, cela pourrait être vous ?

Mansour, c’est tout sauf moi, mais oui. Le portrait de Mansour, c’est une histoire qui est assez terrible, bien sûr, comme toutes les histoires liées à des naufrages et en même temps, qui raconte beaucoup de la non médiatisation des tragédies. Le 27 août 2015, un naufrage a lieu au large de Zouara, une ville côtière de la région Tripolitaine en Libye, connue pour les départs de bateaux. Je vois des images sur Facebook, des photos des victimes du naufrage où il y a eu plus de 200 morts.

Je me pose la question de comment on peut parler de migrations sans évoquer les naufrages et la mort ? Ça me semble compliqué. C’est comme si on sautait un chapitre de cette tragédie. Je l’ai évoqué dans les documents retrouvés à Lampedusa. Là, je me pose la même question. Je me dis : « Il y a un photographe derrière ces images diffusées sur Facebook, et qui ne sont pas diffusées en presse. On ne parle pas de ce naufrage. Il faut que je retrouve ce photographe. » Je commence à contacter des gens sur place.

Le 2 septembre 2015, il y a le naufrage de ce père syrien et de sa famille au large des côtes turques. On a tous en mémoire les images d’Aylan Kurdi, ce petit garçon de 3 ans, retrouvé mort noyé sur la plage, et transporté comme endormi dans les bras d’un policier turc. Les images que j’ai vues du naufrage en Libye, c’étaient celles de corps abîmés, photographiés la nuit au flash. Des images vraiment insoutenables.

Ce que j’ai appris, c’est qu’entre le moment où il y a eu le naufrage en Libye, le 27 août et celui d’Aylan et de sa famille au large des côtes turques le 2 septembre, il y a eu toute une discussion dans les médias et les rédactions, pour savoir si on devait diffuser ou pas les corps abîmés du naufrage en Libye. Ces photos n’ont jamais été montrées. C’est comme si on les avait censurées, sorties de l’histoire. Cela m’a donné une raison encore plus forte d’essayer de retrouver ce photographe.

En janvier 2016, je me retrouve à Zouara et j’essaie de le retrouver. On me présente à quelqu’un de la police locale, qui me questionne sur mes intentions. Je lui explique très clairement ce que je veux faire. Je veux aller sur la zone où il y a eu le naufrage, et je veux interroger ce photographe parce que je suis moi-même photographe et que j’ai envie d’avoir son récit, sa vision et sa perception du naufrage pour pouvoir la raconter. On me dit que la personne est introuvable, en tout cas, on ne veut pas me la présenter.

On me parle d’une autre personne, venue photographier les corps le lendemain, de jour, et c’est Mansour. Il travaillait pour la mairie et faisait des photographies des corps pour documenter le naufrage et créer une archive car l’identification des corps était impossible.

On se rend sur place avec Mansour, je fais un enregistrement audio de notre conversation, sa voix et la mer en fond sonore. Je lui pose des questions pour comprendre ses intentions. Il y a l’idée du photographe et de ce qu’il enregistre, mais aussi l’idée d’une personne qui a un lien d’affect avec le lieu. Il y a grandi et il se retrouve à documenter la plage où il a pu aller avec son père étant jeune, comme un lieu où viennent de périr des gens qui font des milliers de kilomètres pour pouvoir traverser et entrer en Europe.

Je pense que cette dimension n’est pas assez exploitée. Il faut essayer de comprendre à l’échelle d’un territoire que des personnes, comme un photographe dans une ville côtière en Libye, ou des solidaires entre la France et l’Italie, qui construisent un rapport très fort avec un territoire, voient ce territoire se transformer en un lieu où des personnes viennent mourir pour le traverser. Ces espaces deviennent des enjeux de milices en Libye, de contrôles, des zones en France où on ne peut plus se promener sans voir la police aux frontières ou des gendarmes en uniforme. C’est vrai que la perception d’un territoire est complètement modifiée.

Mansour représentait ce témoin, cet habitant, celui qui a grandi là, qui a des enfants qui grandiront dans cette espèce de double vision, de paradis et d’enfer. Ça me paraissait essentiel de l’exposer.

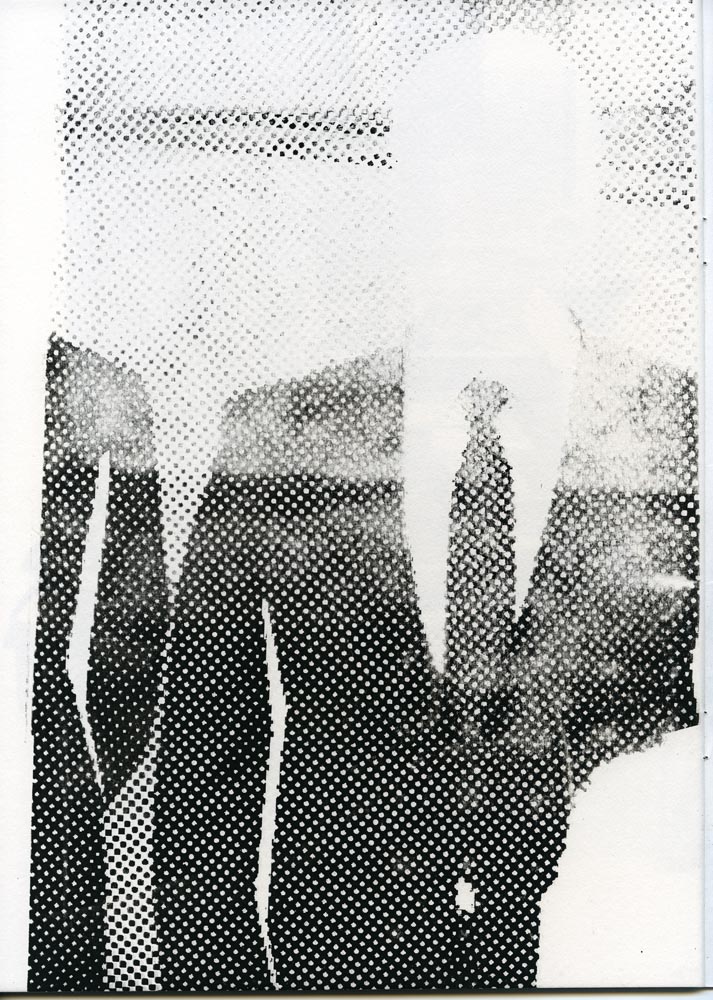

Dans votre travail vous montrez les acteurs de ces tragédies : les hommes politiques, les décideurs, que vous avez anonymisés en effaçant leurs visages. Vous les appelez Les Invisibles.

C’est dans une série de photos faites en Libye qu’apparaissent pour la première fois les “sans-visages”. Comme Mansour et d’autres, j’essaie d’enrichir mon travail de pièces ou d’événements qui sont souvent manquants. Je me suis aperçu qu’en travaillant dans des zones avec de gros enjeux géopolitiques en matière de gouvernance, de gestion sécuritaire, de contrôle… la figure du politique finalement, manquait.

J’ai eu un temps assez précieux de résidence à la Villa Belleville à Paris, pendant six mois, où j’ai pu renouer avec une technique que j’avais apprise aux Beaux-Arts de Marseille, la sérigraphie. J’ai travaillé sur la figure du politique pour pouvoir mieux la relier dans Bilateral et l’intégrer à ce travail. Au cours de tous mes voyages et mes reportages, j’ai beaucoup travaillé sur la notion d’anonymat, pour plusieurs raisons. Parfois, des personnes ne voulaient pas être photographiées, parce que, soit elles étaient de la police, soit elles ne voulaient pas être identifiées pour des raisons de précarité, de vulnérabilité. Des enjeux que je peux très bien comprendre. C’est arrivé également pour Bilateral à la frontière franco-italienne, pour des raisons qui sont liées aux risques judiciaires encourus par des personnes qui pourraient être accusées d’aide à l’entrée illégale sur le territoire français.

Pour moi, le corps politique avait son importance dans le sens où, si je devais montrer des solidaires ou bien des personnes en train de passer une frontière, je devais aussi montrer les décideurs, ceux qui votent les lois liberticides. Aujourd’hui, quand on est une personne migrante en Italie, on peut avoir une carte d’identité italienne, mais on n’est pas autorisé pour autant à voyager dans l’espace Schengen..

Il y a encore beaucoup de lois en France qui sont liberticides, qui empêchent un bon nombre de personnes de pouvoir se mouvoir. Ce qui donne lieu, encore une fois de la part des solidaires, à une inventivité folle que je montre un peu dans le livre. Ils créent des routes sûres, pour éviter que les exilés se mettent en danger et meurent. Il y a eu 11 morts et 5 disparitions sur ce passage de frontière entre la France et l’Italie.

À la fin du film Un Tipo Strano, Amadou et Elena courent.

Cette fin de film est très ouverte. C’est une espèce de fuite en avant. C’était difficile d’associer la course d’Elena à celle d’Amadou à ce moment-là, pour plusieurs raisons que je laisse libres, qui sont liées aussi à leur parcours dans le film, mais qui sont toutes liées à l’impossibilité. On en revient à l’émancipation sociale, sexuelle. il y a cette tension amoureuse entre eux dans le film.

Pour conclure, pouvez-vous me parler de votre poste d’enseignant à l’École des Beaux-Arts de Marseille ?

Oui, je suis de retour à Marseille quinze ans plus tard, dans l’école où j’ai étudiée, en tant qu’enseignant en photographie et plus largement en images fixes et animées. On s’est ouvert aux autres pratiques. On ne dit plus “photographie”, on dit “la fabrique des images”. C’est assez nouveau pour moi, ça fait un an et demi maintenant. Je n’imaginais pas un jour être prof. Ça me plaît beaucoup parce que je le suis dans une école que je connais bien. L’équipe enseignante est plutôt jeune et assez chouette. C’est important d’être avec des collègues avec qui on a envie de faire des projets. Concernant les étudiants que j’accompagne dans les projets, je suis très admiratif parce que je suis passé par là et je me dis que je sais à peu près où ils en sont.

Après, il y a vraiment un gap générationnel entre les projets qu’ils font et ce qu’on pouvait faire parce que le monde a changé. En quinze ans, beaucoup de choses ont changé. Le luxe d’une école d’art c’est que ça permet aux enseignants et aux étudiants, de travailler dans une certaine lenteur. L’École des Beaux-Arts, c’est à la fois un cadre, mais c’est aussi très permissif. Les étudiants vont pouvoir expérimenter plein de choses et on va être là pour essayer de les accompagner dans leurs expérimentations. Je suis là pour ça, leurs tentatives, leurs réussites, leurs loupés, et de le faire avec tact et sans injonction. Sans leur dire que c’est bien ou pas bien, mais en leur disant : « Peut-être que tu devrais essayer ça. » Leur faire prendre conscience aussi que chaque mot qu’ils utilisent, chaque geste qu’ils font… tout cela est important. C’est aussi ce que je suis amené à faire en tant que photographe. Je suis plutôt en phase avec ce travail qui m’offre aussi beaucoup de liberté dans ma manière d’enseigner.

Je suis coordinateur des Master 2. Cette année va être importante parce que c’est une année diplômante pour des personnes que j’accompagne. Dans cette promo, il y a des performeurs, des peintres, des sculpteurs. Quasiment pas de photographes ! (Rires) C’est hyper nourrissant d’être au contact de cette génération qui est assez remontée quand même, très engagée. En 2007-2008, j’étais un peu un ovni dans l’école. On m’a quand même catégorisé dans la photographie sociale, documentaire mais sociale, ce qui aujourd’hui pourrait être pris pour un gros mot. Je pense qu’il y a plein de mots à utiliser, mais peut-être pas celui-là. Aujourd’hui tous les étudiants s’intéressent à des questions de genre, d’écologie, d’identité. Je suis très en phase avec les sujets qu’ils abordent, peut-être trop aussi. Je me retiens des fois, sans me censurer, mais je ne vais pas forcément amener un étudiant sur le champ du politique s’il ne s’y intéresse pas.

Même si ça vous démange ?

Oui, parce que finalement, on peut tout ramener au politique, mais j’essaie des fois de comprendre et d’essayer de me mettre à la hauteur de ce qu’ils veulent et de ce qu’ils ont à amener à l’école. Ça, il ne faut pas le perdre. On a en face des jeunes adultes qui sont en train de construire leur esprit critique et qu’il ne faut surtout pas amener sur une voie qu’ils ne voudraient pas prendre ou leur faire dire des choses qu’ils ne voudraient pas dire. J’essaie au maximum de les amener sur le champ de la professionnalisation, qui est liée à la production, au financement, aux rencontres, aux festivals, à des immanquables en sortant de l’école. Pour avoir le pied à l’étrier assez rapidement pour pouvoir continuer.

Après, il y en a qui sont assez lucides et qui se disent : « Moi, j’arrête en troisième année, je ne veux plus faire ça. », ou : « Après la cinquième année, je veux faire tout à fait autre chose. » Puis il y a aussi des enseignants qui sont persuadés de ne pas former des artistes en écoles d’art.

Les écoles d’art sont en danger aujourd’hui. Les Assises nationales des écoles d’art auront lieu à Marseille au mois de novembre. Le devenir des écoles d’art en France et l’enseignement de l’art sont quand même sur la sellette. La culture est sur la sellette.

On voit bien qu’aujourd’hui beaucoup de jeunes s’orientent vers des métiers de la création, mais ce n’est pas forcément la création artistique en tant que telle, mais vers les métiers de la communication. Les écoles d’art doivent être maintenues aussi pour apporter cette fraîcheur, cet esprit critique, ce renouveau, cette étincelle.

Une forme de lucidité.

C’est pour ça que je suis admiratif des étudiants. Ils m’apportent beaucoup. Dans une école il y a un condensé d’individualités, de personnes qui perçoivent le monde et qui essayent de le retranscrire avec les outils qu’ils inventent et des fois aussi, en imitant certaines techniques. Ils sont aussi très lucides sur d’où on vient et sur l’histoire de l’art. On répète beaucoup de choses qui ont été faites, on transforme.

Il faut avoir beaucoup d’humilité et de justesse quand on présente son travail, parce qu’il faut aussi savoir regarder ce qui a été fait, pas se dire qu’on est en train d’inventer quelque chose qui a déjà été fait dix ans auparavant. C’est notre travail en tant qu’enseignant, quand un étudiant nous présente son travail de lui dire : « Tu sais, ça existe. Est-ce que tu es allé voir ça ? ». C’est un peu nouveau pour moi. C’est-à-dire que toutes les expos ou les foires où j’allais des fois, ou que j’évitais, maintenant, j’y vais pour être au fait sur la création contemporaine

Vous avez une forme de responsabilité par rapport à ça, bien sûr.

Je m’en suis aperçu au bout d’un an et demi. C’est important. J’ai des références qui ne sont pas si éloignées que ça, mais elles ont quand même 15, 20 ans. Donc, il faut regarder ce qui se fait actuellement. L’école donne les moyens de le faire. L’an passé, nous sommes allés à la Biennale de Venise. Il faut le préserver. On essaie de créer des partenariats pour que les étudiants puissent exposer, qu’ils puissent montrer leur travail. C’est vraiment très important, mais tu le sais mieux que personne, me concernant, tu as été un des premiers à rendre visible mon travail. Ces premières pierres sont indispensables.

![[ ENTRETIEN ]

Géraldine Lay L'œil et la page, un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 Lien dans la bio

Photographe et éditrice chez Actes Sud, Géraldine Lay avance guidée par ce qui l’anime : les rencontres, les lieux et les personnes. Son parcours se construit dans un équilibre fertile, nourri par cet aller-retour constant entre accompagner les œuvres des autres et poursuivre sa propre exploration du monde.

📷 The North End, Géraldine Lay, Courtresy Galerie Le Réverbère](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)