Armelle de Sainte Marie La densité du monde

Engagée dans une odyssée picturale depuis plus de 15 ans, Armelle de Sainte Marie utilise la photographie comme point de départ pour le projet AQUA MOBILIS avec les Éditions AA. L’occasion de revenir sur le parcours de la plasticienne, qui donne à voir dans ses paysages-mondes, les énergies vitales à l’œuvre.

Propos recueillis par Christophe Asso

Dans votre enfance, vous aviez une fascination pour la nature, et arpentiez les forêts et les jardins. Ce sont peut-être vos premières sources d’inspiration ? Qu’est-ce qui dans votre parcours, vous a amené progressivement vers le dessin et la peinture ?

La nature est constitutive de ma construction imaginaire et psychique. Je me souviens que les couleurs, les crayons faisaient partie de mes jeux d’enfant. On me les a mis très tôt dans les mains, comme j’imagine on m’a mis des poupées, des jeux d’adresse. Je pense que j’avais un sens visuel assez développé. J’aimais regarder la nature à hauteur d’enfant et je pouvais m’imaginer un tas d’histoires, et tout autant en dessinant, et tout ça faisait partie d’un jeu. C’était quelque chose qui faisait partie de mes occupations quotidiennes, je n’ai jamais arrêté de dessiner. Enfant, j’avais tout le temps un crayon à la main.

Je dessinais d’imagination, bien sûr, comme tous les enfants, mais, j’ai commencé assez vite aussi, je ne sais pas si ça a été une bonne chose ou non, à copier ce que je trouvais dans les magazines, les livres. Je passais mon temps à ça.

C’étaient des illustrations, des photographies ?

Je pouvais passer de gravures de Gustave Doré dans des livres de contes à des images dans Télé 7 jours. Comme j’ai développé un goût pour le sport, enfant, je pense aussi que c’était lié au fait d’arriver à saisir les choses, à la vision. Puis quand tu dessines, tu bouges. Même si c’est un mouvement restreint, c’est aussi un acte physique. Je pense que tout ça est lié.

J’ai fait beaucoup de danse, comme toutes les petites filles à cette époque, mais j’ai aussi fait plein de sports différents : l’endurance, le tennis, la course à pied, l’athlétisme, le saut en hauteur. J’aimais bien l’effort, j’aimais bien me dépenser, et me dépasser aussi. Toujours cette idée d’être en mouvement, mais le dessin a été la constante. La peinture est venue un peu plus tard, quand mes parents ont décidé de m’inscrire à des cours de peinture à l’huile pour enfants. Je devais avoir sept ans.

J’ai fait ça un an, je n’ai pas continué. Je ne sais pas pour quelle raison d’ailleurs. Par contre, je me souviens très bien de l’odeur, de l’ambiance. Il y a une empreinte de sérénité aussi. Sauf que ce n’était peut-être pas encore le moment, mais ça a été une initiation, avec une professeure qui était très douce. Ça s’est inscrit pour revenir après dans quelque chose d’intime où je pouvais me retrouver dans un espace sécurisant, plein.

C’était à Versailles ? Où vous avez grandi.

Oui. Versailles où il y a de belles forêts. Le château de Versailles était ouvert au public. Ce n’était pas payant, c’était parfois en friche. Très vite, tu pouvais aller dans la forêt où il n’y avait personne, où tu pouvais te cacher, jouer. Ce sont des endroits extraordinaires !

Votre pratique de dessin et de peinture est donc apparue assez tôt. Comment êtes-vous passé d’une pratique d’enfant à une volonté de vous professionnaliser en faisant une école d’art ?

J’ai continué le dessin pour moi. Le dessin m’a toujours accompagné, mais j’ai eu une période où je voulais être comédienne ou danseuse. Je voulais faire quelque chose avec le corps, je crois, et j’en ai fait : j’ai fait sept ans de théâtre, j’ai fait beaucoup de danse. Le dessin, c’était toujours le mercredi après-midi aux Beaux-Arts, avec les adolescents, aux cours adultes ou aux cours publics, ou avec mon père qui était architecte, qui m’emmenait dessiner des nus. À partir de mes 12 ans, j’allais dessiner les modèles, pendant que lui modelait de la terre. Puis ce qui a été naturel, ça a été d’aller vers les Beaux-Arts. Comme je n’étais pas certaine d’être prise, je m’étais inscrite parallèlement en LEA (NDLR : Langues Étrangères Appliquées) d’anglais parce que j’aime beaucoup les langues. J’ai été prise aux Beaux-Arts, et c’est comme ça que j’ai commencé. Aux Beaux-Arts, à cette époque, en 1986, la peinture était persona non grata. Je ne me suis pas sentie à l’aise du tout. Comme si peindre était obsolète. C’était l’époque des installations, des vidéos, de l’art conceptuel. Je n’ai pas voulu continuer. J’ai passé le concours des Arts Appliqués à Paris et j’ai été reçue.

La peinture, on ne va pas dire que je suis une autodidacte, mais d’un certain point de vue, dans la technique en tout cas, oui. Après, j’ai tout un background en histoire de l’art qui fait que j’ai pu construire un travail après, et qui n’est pas venu tout de suite d’ailleurs. Quand je suis sortie des Arts Appliqués, j’ai travaillé pour gagner ma vie et je ne me suis pas tout de suite mise à produire un travail de peinture. J’ai mis quelques années avant de m’y remettre.

Quel était votre projet en sortant des Arts Appliqués ?

Je ne savais pas trop. J’avais envie de découvrir, déjà, et je pense que j’avais besoin d’un cadre. Les Arts Appliqués, ça me rassurait et que quand j’allais en sortir, j’allais gagner ma vie, avoir un métier. Dans ma famille, il n’y avait pas cette connaissance du milieu d’artiste, même si elle m’a toujours soutenue.

Même par votre père architecte ?

Mon père a d’abord été dessinateur technique puis architecte sur le tard. Il n’était pas forcément dans ce milieu-là, plutôt au milieu des musiciens et des universitaires. Ce milieu, je l’ai découvert un peu toute seule.

Vous sortez diplômée de l’école Olivier de Serres et vous faites du graphisme pendant plusieurs années.

Je bossais en freelance, beaucoup sur des sujets culturels, institutionnels. Il y avait une grande liberté, ce n’était pas du commercial, bien que pour gagner ma vie, j’ai pu en faire parfois. Cela m’a surtout appris à être organisée et indépendante.

C’était à Paris ?

Oui, j’étais à Paris. J’ai quitté la région parisienne avec mon premier compagnon qui était du Sud et il m’y a emmené. Les histoires d’amour, ça fait souvent voyager ! (Rires) On est arrivé en 1992 à Aix-en-Provence et on y est resté un an et demi. Ensuite, on est parti entre Salon et Aix pendant deux ans quasiment. Puis on projetait d’aller vivre à Marseille quand il est décédé dans un accident de la route. Du coup, je l’ai fait toute seule. C’était en 1995.

Vous continuiez à peindre, à dessiner parallèlement ?

Oui. Plutôt du dessin que de la peinture, mais assez peu, parce que je travaillais. Puis j’ai commencé à enseigner le dessin dans une école à Aix.

Sur votre site, les premières peintures et premiers dessins datent de 2001-2002.

En tout cas, ceux que j’ai commencé à montrer. Il y en a d’autres, d’avant, que je ne montrais pas. À ce moment-là, j’avais un atelier à la Friche avec Alfons (NDLR : le photographe Alfons Alt) et c’est vrai qu’il a joué un rôle parce qu’il m’a poussée à reprendre les pinceaux et la peinture. Le fait d’être dans son atelier m’a permis de tester les dessins résino-pigmentypes, donc c’était super intéressant. Dans le champ plastique, j’aime bien expérimenter et avoir affaire à d’autres compétences avec lesquelles je peux croiser mon travail. J’aime beaucoup parce que ça fait toujours avancer. Les zones inconnues, sortir de son confort, à ce niveau-là en tout cas, je trouve que c’est toujours énorme ce qui se passe.

Ce sont aussi des rencontres.

Exactement. Donc il y a eu cette période avec Alfons à la Friche puis j’ai pris un atelier en location à Marseille.

En 2001-2002 vous avez commencé à montrer vos travaux. Comment cela s’est-il passé ?

J’ai eu des propositions pour montrer des dessins résinotypés et une série de peintures. Je pense que quand on commence ne serait-ce qu’à montrer une infime partie de son travail, ça provoque des choses.

C’était l’époque où je commençais à enseigner le modèle vivant, donc j’avais une attention particulière pour l’anatomie. J’avais acheté quelques ouvrages de médecine qui me servaient aussi pour mes cours. Je trouvais intéressant d’en faire quelque chose avec la photo et le pigment, la résinotypie. Mes dessins d’anatomie se déformaient petit à petit, parce que travailler sur quelque chose de réaliste ne m’intéressait pas forcément. Mes osselets, mes os, prenaient des formes singulières parfois. En peinture, par contre, en contrepoint, j’avais besoin de travailler des choses sans contours, plutôt liées à des nappes, des ambiances, et j’ai commencé à travailler les ciels et les nuages. C’est-à-dire, le trouble qui naît d’une forme, de quelque chose qu’on ne peut pas peindre en fait, dont on ne peut pas capter une profondeur. Ça a toujours été présent dans mon travail, encore aujourd’hui. Un nuage c’est une météo interne. C’est de l’ordre de l’observation. Quelle forme voit-on dans un nuage ? Comment l’interprète-t-on ?

On demande souvent aux enfants pour connaître leur humeur : “ comment est la météo dans ta tête ? C’est plutôt ensoleillé ou tu as un gros nuage noir au dessus de toi ? ”

En fait, c’est l’histoire des humeurs du corps et des humeurs tout court, de comment on ressent les choses aussi et comment on les voit. Un nuage, ça a une forme, ça bouge, ça se dissout. C’est à la fois analysable, répertoriable, et en même temps, ils se dissolvent. Je trouve ça toujours passionnant, même si je ne fais plus de nuages. Ça m’a permis d’amorcer un chemin, en allant petit à petit vers des formes de plus en plus pesantes, moins légères, jusqu’à des corps. Par contre, je ne représente pas le corps humain. Bizarrement, ça ne m’intéresse pas tellement.

Dans ce que j’ai vu, vous préleviez des os.

C’est une histoire de fragments. Questionner les parcelles de ce qu’on voit, de ce qu’on ne voit pas. Là, ce sont des phalanges, mais avec ce côté pictural que j’aimais bien, c’est-à-dire, il y en a qui sont très sobres, avec des tâches, qui sont très unies, et il y en a d’autres où je laissais volontairement les tâches de bicarbonate. En tout cas, c’est un truc de peintre.

Quand on regarde l’évolution de votre travail chronologiquement, on sent le démarrage de quelque chose à partir de 2009 au début des Odyssées.

Oui, parce que les nuages, les os, c’était très graphique. J’avançais avec la peinture par ailleurs, mais avec des choses plutôt monochromes. Puis en 2009, j’ai déménagé. Je me suis installée avec Jean-Pierre. J’avais un nouvel atelier. Il y a eu une espèce de libération. J’avais commencé un peu avant, timidement, à aborder la couleur. Je ne sais pas pourquoi j’étais restée aussi longtemps dans quelque chose de très gris, brun. Je pense qu’il y avait un rapport aussi avec la photo, l’influence d’Alfons. Je suis très poreuse. Toutefois, pas que son influence, mais vraiment celle de la photo, en général. Je regardais beaucoup de photos en noir et blanc, mais aussi le graphisme, la ligne, le dessin.

Le graphisme certainement.

Oui, et peut-être une retenue parce que j’avais une difficulté à me dire que je pouvais aborder la peinture, tellement ça me semblait énorme. Je pense que je mettais la barre très haut. À un moment donné, je me suis dit : « F… ! » Je n’ai plus pensé à LA PEINTURE, j’ai juste pensé à un besoin que j’avais et un appétit soudain pour la couleur, une envie nouvelle à essayer. Comme un début de cycle, un début d’une nouvelle vie, je ne sais pas. C’est étrange, la vie, de toute façon, il y a des moments comme ça.

C’est lié au parcours, aux lieux, aux personnes.

Puis aussi au fait que j’étais de plus en plus installée à Marseille, je croisais de plus en plus d’artistes peintres aussi. Je pense que j’ai engrangé beaucoup, avant de commencer à y aller avec les roses et les rouges ! Je suis lente, j’avais besoin que ça monte. Je ne suis pas du tout dans une stratégie de vitesse. Je me sens souvent empêchée, au niveau énergétique, au niveau désir. Là, j’ai suivi mon rythme naturel.

Vous parlez d’appétit, il fallait que ça sorte !

Il fallait qu’il y ait quelque chose de plus entier qui vienne.

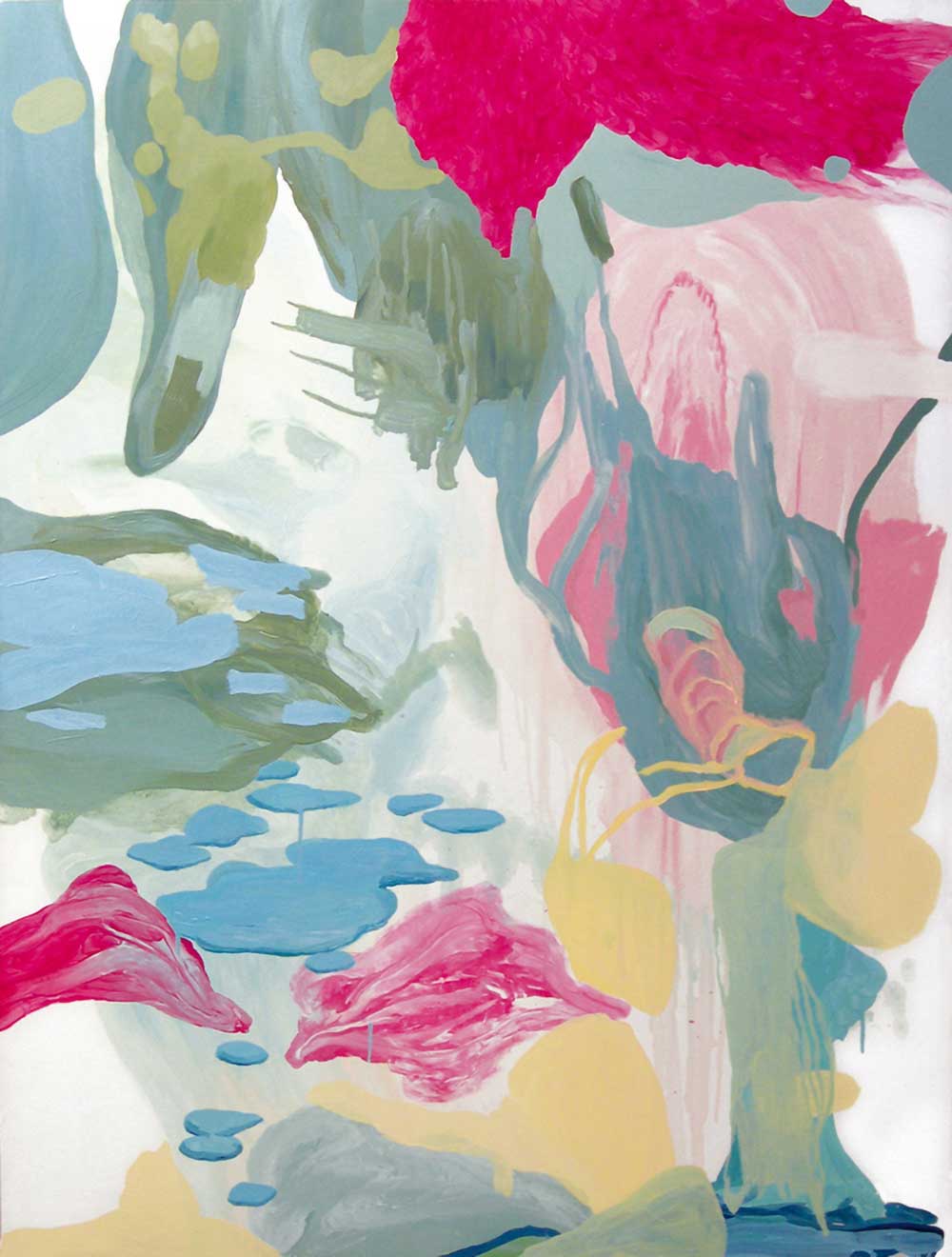

Vous appelez cette nouvelle pratique picturale : Odyssée. On peut y mettre plein de choses symboliquement.

Ça ouvrait le champ à tellement de possibilités, la couleur. On n’a pas assez d’une vie !

Vous parlez quand même de projet de vie en peinture quand vous faites référence à ce déclenchement, et que pour vous, la couleur était un sujet de recherche à part entière.

J’étais intimement persuadée que je devenais réellement peintre à ce moment-là. Avant, je tournais autour.

Un déclic ?

Un besoin, mais pas que, une prise de conscience. C’était le moment. J’avais déjà des pigments et je fabriquais mes couleurs. D’ailleurs, techniquement, je n’étais pas très au point, mais j’ai appris au fur et à mesure. J’ai utilisé ceux que je n’utilisais pas et j’ai été en acheter des nouveaux bien colorés.

Avez-vous changé de format ?

J’ai toujours travaillé tous les formats : grand, petit, moyen. Je prends tout ce qui me tombe sous la main. Pour les Odyssées c’est vrai que j’ai eu envie de plus grand, parce qu’avec la couleur, arrivaient le débordement et l’envie.

Par rapport à la question du geste ?

Oui, je voulais voir ce qui se passerait en grand aussi. C’est une vraie expédition, exploration. C’est un voyage quand même. Odyssée, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C’est un voyage initiatique

La toile pour vous, c’est un espace à remplir, avec cette idée de prolifération.

Oui. Disons qu’une couleur amène une forme. Une forme appelle une autre couleur. À un moment donné, c’est en place. Je pense que tous les peintres, d’ailleurs plutôt à tendance abstraite, guettent ce moment où la peinture te dit : “ Stop ”. Il y a une constellation qui est en place, qui correspond à quelque chose de très mystérieux, qui tient à la composition, aux couleurs, aux tensions, et qui est là. C’est pour ça aussi que ça peut être, par moment, difficile, Deleuze le dit très bien. Il a quand même extrêmement bien écrit sur la peinture, sur ce chaos qui arrive à un moment où tu as l’impression que tu as tout foutu en l’air, mais qu’il faut passer par ce moment-là pour qu’il y ait une révélation et quelque chose qui arrive que tu n’as pas prévu, c’est-à-dire que tu ne peux pas contrôler. En tout cas, tu ne contrôles pas en peinture. Tel que je le conçois, quand je commence une toile, je ne sais pas où ça va. C’est comme s’il y avait quelqu’un d’extérieur à moi qui, de temps en temps, recule et regarde.

Avant de démarrer une peinture, faites-vous un croquis préparatoire ?

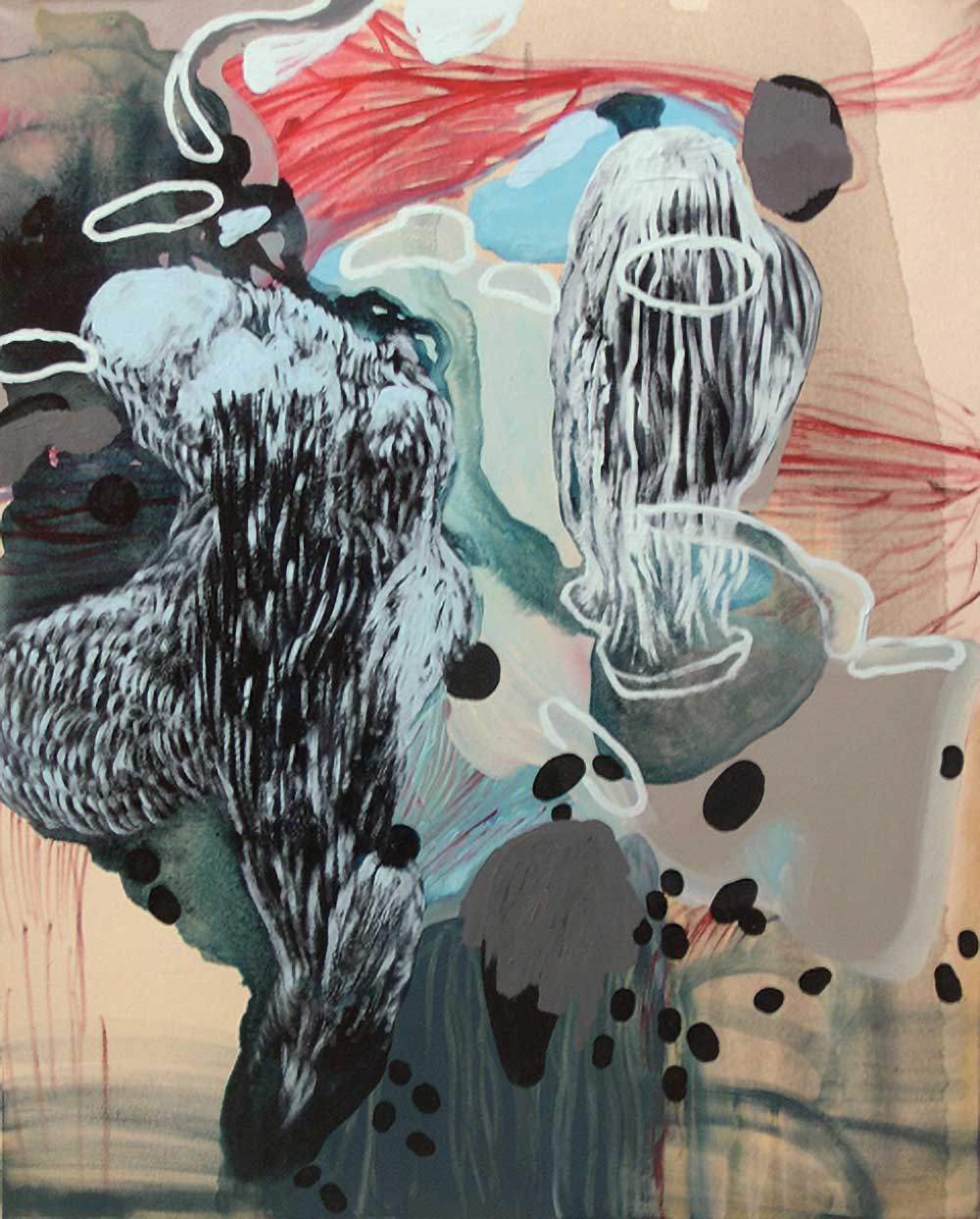

Quasiment jamais, à part pour la série Hybrides qui a commencé plus tard et qui est plus un travail où je reviens au jeu du dessin avec la peinture. Là, oui, il y a un projet qui se met en place pour lequel je fais une esquisse au départ.

J’aimerais savoir ce que vous avez en tête avant de démarrer une toile.

Quand je commence en général, je sais si ça va être une Odyssée ou un Hybride. Pour un Hybride je commence par un fond, un aplat, plus ou moins modulé, pour justement poser ce motif au centre. C’est vraiment un protocole. C’est une envie de forme d’abord. C’est le dessin, la forme d’une pierre, d’un champignon, de quelque chose.

Et pour les Odyssées ?

C’est la couleur et le geste, comment tout ça se met en tension, donne des profondeurs ou non, que ce soit avec l’huile ou l’acrylique. Au départ, ce n’était qu’à l’huile et fur et à mesure, je suis venue à l’acrylique.

Pour les Odyssées, j’ai plusieurs façons de commencer une toile. Pour me jeter à l’eau, je peux très bien prendre un instrument tel un feutre et commencer à faire deux ou trois lignes et après, recouvrir avec des pinceaux ou direct les coulures ou les pinceaux, les mains, les doigts, tout. Tout est bon.

Il n’y a pas de protocole.

C’est un démarrage. Puis regarder ce qui se passe avec ce qui est arrivé, sans y penser, sur la toile, et à partir de là, qu’est-ce que ça déclenche ? Je me raconte une histoire plastique.

L’importance du hasard ?

Au départ, en tout cas, oui. Avec une envie d’une certaine couleur, que ce soit une transparence, une opacité. J’ai envie de commencer par une tonalité de bleu ou de rose, et après, ça monte. C’est par strates tout ça.

On en revient à l’idée de prolifération.

Cette prolifération a amené des motifs petit à petit, plus ou moins suggérés dans la peinture. Je suis passée de l’abstraction totale au début des Odyssées à quelque chose de plus en plus symbolique, avec des formes qui pourraient évoquer la nature, le paysage, parce qu’il y a des arrière-plans, des premiers plans, peut-être une nappe d’eau, une étendue, quelque chose qui fait penser à. Je le vois parce que je regarde beaucoup la peinture, donc forcément, ça me fait aussi penser à des toiles d’autres artistes.

Avez-vous un carnet de notes ?

Oui. Elles sont très éparses.

Ces notes peuvent constituer un répertoire de formes.Vous parlez de la théorie du nuage qui peut avoir une fonction intégrante ou désintégrante.

Une forme éthérée qui se dissout. Les nuages ressemblent à des territoires, et deviennent un ancrage pour dessiner une carte. Ça reste quelque chose de spatial, mais en même temps, c’est un territoire. J’ai toujours bien aimé les cartes. La salle des cartes au Vatican est une splendeur.

Peut-on vous considérer comme une exploratrice de territoires inconnus ?

J’aime observer les micro-choses, comment elles s’inscrivent dans quelque chose de plus global ou universel, et les formes qu’on peut y trouver.

Il y a une notion d’échelle dans votre travail difficilement quantifiable. On est à la fois dans un microcosme et un macrocosme.

C’est l’envie de tout embrasser.

Les Odyssées peuvent être considérées comme des paysages dont on ne connaît pas vraiment l’échelle. En revanche, vous définissez vos Hybrides comme des cailloux-mondes.

Oui.

Avez-vous cette notion d’échelle finalement dans les formes que vous créez ?

Oui, tout à fait.

Donc on est dans des notions d’échelle et de regard.

C’est l’histoire de comment, en tant que corps, on se place dans le paysage, dans la vie tout simplement, dans l’univers. C’est quand même le grand mystère. C’est un questionnement permanent quand je peins. C’est à la fois la finitude des choses, le vivant, et nous. On est quand même un corps dans lequel il y a un univers. Je pense que chaque corps est un univers en soi, extraordinaire et infini. La nature, c’est pareil. Je pense qu’il n’y a pas de frontière entre une plante, nous, un animal. C’est ça qui m’émeut, cette beauté.

Dans vos peintures, on ne sait pas trop ce qui est donné à voir, ce qui est représenté, au-delà de la question de l’abstraction ou de la figuration.

C’est un vrai souci que j’ai quand je fais une peinture, et c’est pour ça, je pense, que je ne suis pas dans la représentation figurative, et en particulier du corps humain. C’est-à-dire que l’extérieur, ce qu’on voit, ce qui paraît évident, pour moi, est une illusion. J’ai plutôt envie de peindre ce qu’on ne voit pas en passant par ce qu’on voit.

C’est vrai qu’on sent beaucoup de vie, d’intensité dans votre peinture. Depuis les premières Odyssées en 2009, j’ai l’impression qu’elle s’est densifiée à partir de 2016.

Je cherche, j’avance. J’ai développé un travail à l’acrylique, qui est venu de contraintes de production, à un moment où je n’ai plus eu d’atelier au quotidien. L’acrylique, ça a été pour moi difficile et long à appréhender et je m’y suis finalement trouvée plus confortable, en faisant revenir le dessin avec la peinture. Je trouve l’acrylique très plat, beaucoup moins profond que l’huile. J’ai donc commencé à monter les formes, elles se sont dessinées davantage, avec ce côté plus maniériste, de comment on donne du relief, presque une peinture un peu plus figurative, d’où les Hybrides. C’est comme ça que c’est arrivé, à cause de l’acrylique. C’est « la faute à l’acrylique ! » (Rires)

C’est à peu près concomitant. Les premières Hybrides datent de 2016 aussi.

La densité, je pense, ça a déteint aussi. J’ai continué à faire de l’huile à côté, mais l’huile aussi a pris cette densité. Je pense que ça vient de là. Je ne suis pas dans la série, dans le sens de la répétition des choses, mais je cherche constamment des révélations.

Dans Odyssée 29, en 2016, vous peignez un cocon, qui ramène à la question de la métamorphose et du baroque.

Il est venu tout seul celui-là, je ne l’avais pas prévu. J’essaie de me laisser traverser par quelque chose qui me dépasse. C’est se mettre dans un état particulier et dans une disponibilité particulière. Ce cocon n’était pas prévu au départ, mais il est venu.

Quand vous peignez, vous dites que vous avez du mal à vous arrêter, qu’il faut que vous remplissiez l’espace qui est devant vous. C’est une forme de transe, la peinture ?

Oui. C’est être très présent physiquement et en même temps, mentalement, se laisser complètement porter par quelque chose que je ne veux pas prévoir. C’est pour ça que parfois, c’est compliqué. Il faut arriver à se mettre dans cet état-là.

Il y a des grands mystères quand même dans la pratique de la peinture. Il peut arriver aussi que tu commences, que ça vienne très, très vite, alors que tu n’es pas du tout dans un truc et que tu es juste complètement disponible, mais tu ne le savais pas. C’est comme aller faire des longueurs en natation, tu arrives, tu es crevé, tu n’as pas envie de te mettre dans la piscine et en fait, tu glisses et c’est magique. Alors que des fois, tu es hyper en forme, tu as super envie d’aller nager et tu es un poids lourd. Il y a quand même ce truc, cette énergie qu’on ne maîtrise pas complètement.

Vous arrive-t-il de passer plusieurs heures sur une peinture, d’en être pleinement satisfaite, de revenir le lendemain et de la percevoir différemment ?

C’est-à-dire que les fois où tu perçois que c’est en place, qu’il y a quelque chose de vrai, de juste, tu le sais. Même le lendemain, quand tu reviens, c’est juste. Ce peut être un leurre d’autres fois, souvent même. Ça arrive régulièrement de ne plus voir de la même manière ce qu’on a fait. Par contre, une puissance, être complètement alignée sur quelque chose de juste, autant dans la couleur, dans cette vibration de la couleur et des formes, en général, c’est quand même quelque chose, je trouve, de pas facile à atteindre. C’est rare, mais tu le sens et tu le sais.

Une évidence.

Peut-être que c’est ça qui me fait revenir tous les jours à l’atelier. C’est la recherche de cet état-là.

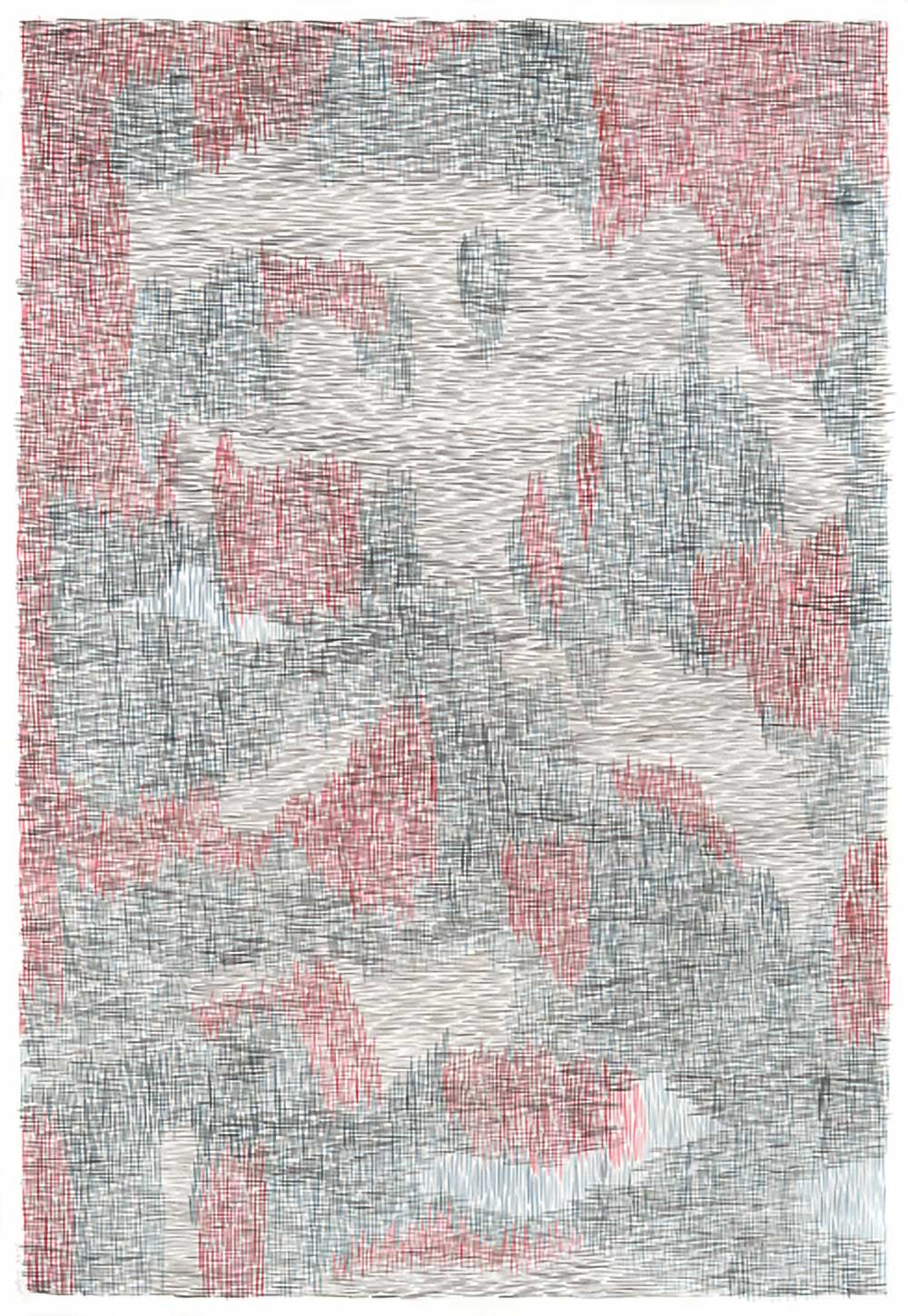

Pour équilibrer avec cette énergie que vous déployez dans les Odyssées, à partir de 2011, vous avez démarré la série des Tram’, qui constitue pour vous une forme de méditation, de respiration.

De repos. C’est un moment où j’étais empêchée par des problèmes de santé et où je n’avais pas la mobilité pour prendre un châssis et me mettre à peindre à l’huile. Se mettre devant une feuille de papier juste avec un petit pinceau et faire un petit geste graphique, il n’y avait que ça qui m’était possible, et j’étais un peu en colère de ça. Le mouvement de colère de « je fais quand même » et je trace, c’est venu comme ça. C’est cette manière de faire qui a fait que je pouvais sublimer la période que je traversais à ce moment-là.

C’est une pratique que vous continuez.

Oui. C’est toujours très calme, méditatif. Il y a vraiment un protocole d’exécution très reposant, un tracé vertical au pinceau, croisé avec une trame horizontale. C’est le plaisir de choisir des couleurs et de les faire entrer en vibration.

Le côté répétitif de ce travail me fait penser à la question de la musique dans votre production. On peut aussi la mettre en parallèle avec des improvisations musicales, dans les Odyssées notamment.

Oui. Dans les Odyssées, on peut parler d’improvisations. Pour les Tram, on peut parler de partition. C’est lié au rythme, à l’inflexion.

Comme pour la musique et l’improvisation, il y a la question de la sérendipité, de votre capacité à utiliser quelque chose d’imprévu, à vous en saisir.

Je pense que je manque de temps. On est à une époque où tout file vite et où on est tout seul. Je suis curieuse et j’aimerais être beaucoup plus dans la découverte de choses, de musiques différentes. J’écoute beaucoup de musique. Après, c’est étrange parce que je m’astreins quand même à tout un peu survoler. Je pense que je suis une grande dilettante, à part peut-être pour la peinture. Je pioche un peu. Je ne retiens pas beaucoup les noms des auteurs ou des musiciens, mais j’intègre, je crois. Je suis un corps intégrant, une espèce d’éponge. Ça me sert dans le ressenti, ça devient une espèce de purée, une espèce de matériau amalgamé qui va me servir dans l’atelier, et d’ailleurs, quand je commence une toile, je ne mets jamais de musique. Je veux vraiment être présente à ce qui se passe et je ne veux pas être influencée par un rythme qui soit un autre que le mien à ce moment-là.

Après, ça peut arriver que je décide, mais consciemment, volontairement, de mettre une musique pour voir ce qui se passe alors que je suis distraite par quelque chose. Parce que des fois, ça peut être intéressant aussi de me sortir d’un truc mental.

Vous dessinez dans l’atelier, en général ?

Aujourd’hui, je ne dessine plus beaucoup, vraiment pas. Je suis vraiment avec la peinture. Là, j’ai repris un peu pour l’exposition à Saint-Gaudens, c’est du dessin à l’encre, au pinceau, mais dessiner vraiment à la mine, tout ça, je ne fais plus.

Ça reviendra.

Ou pas. Il y a des phases.

Je voudrais qu’on parle aussi du champ lexical que vous utilisiez pour parler de votre travail, avec des termes liés au goût.

C’était lié aux Odyssées, et à la peinture à l’huile. J’avais engagé un vocabulaire qui traite de l’appétit, du gustatif. C’est vrai qu’on l’a beaucoup dit sur mon travail. Peut-être qu’on continue à le dire. Aujourd’hui, je suis moins à cet endroit-là. Par contre, c’est toujours présent. Je ne renie pas ça du tout. J’aurais plus envie de dire que pour moi, il y a de manière plus large, une forme de joie qui peut se teinter de choses plus sombres. Depuis un moment, je suis dans des choses plus sourdes. C’est juste que je ne vis pas dans une tour d’ivoire non plus. Malgré tout, même en changeant peut-être de palette, je pense que ce qui est important, c’est d’être dans cet élan vital quand je travaille. J’ai l’impression que les peintures vers lesquelles je vais aujourd’hui, sont un peu moins acidulées.

Je suis d’accord. Dans les Odyssées, il y a beaucoup plus de densité qu’avant et que la gamme des couleurs et des tonalités a aussi évolué.C’est intéressant de voir cette évolution et de voir où vous allez l’amener. L’Odyssée continue, plus que jamais ?

L’Odyssée, c’est jusqu’à la fin. C’est ça qui est bien, c’est un titre qui va aller jusqu’au bout, qui englobe toutes les expériences. Après, c’est vrai que dès que je trouve qu’on est dans une forme un peu plus reconnaissable, j’ai davantage envie de donner un titre, mais en même temps, pas toujours.

Justement, j’ai une question par rapport aux titres de vos œuvres. On pourrait par exemple penser que Garden Party pourrait être une Odyssée.

Je lui ai donné un nom. Exact. C’est une bonne question. Laisse-moi réfléchir. Je l’avais appelé Garden Party, du nom de l’exposition à la galerie Jean Fournier il y a cinq ans. Souvent, je peux donner un titre quand c’est quelque chose d’assez déterminant, un peu nouveau, quelque chose qui marque une étape, un passage, qui est toujours aisément d’ailleurs définissable.

Les Sans titre, ce sont tous les petits formats, à part vraiment, pareil, s’il y a une transition importante.

Sur les Hybrides aussi, je me suis dit, par exemple Olympe, c’est un peu le même traitement même si l’hybridation est peut-être moins marquée.

Ce sont les premières œuvres qui ont un nom. Olympe c’est la toute première. Je lui ai donné un nom et celles qui ont immédiatement suivi ont eu un nom parce que c’était très fort pour moi.

Comment sont nés les Hybrides ?

Du travail avec l’acrylique. J’étais en appartement loin de chez moi et de l’atelier et je ne pouvais pas faire de l’huile, en appartement, c’est compliqué pour les odeurs, etc. Donc j’ai commencé à acheter un kit de peinture à l’acrylique. J’ai eu du mal mais je l’ai travaillé, je l’ai appréhendé, et c’est la matière acrylique qui m’a fait aller vers ce type de travail au pinceau, très dessiné et très modelé, avec les ombres comme en relief. Il fallait que j’en fasse des objets modelés, pour que ça ait un peu de force. Mon intérêt pour l’observation de la nature : les plantes, les cailloux, a pu trouver une forme plus précise, plus dessinée. Je suis toujours partie d’images de roches plus que de roches réelles. Je regardais d’abord des reproductions de pierres pour prendre la forme.

Une vision en deux dimensions ?

Oui puis imaginer à partir de ce point de départ. Pour moi, c’est plus simple d’imaginer comment l’image peut se transformer. On est plus dans un rapport à l’image qu’à celui de prendre une pierre sur un chemin, même si cela m’arrive. Si je trouve quelque chose d’intéressant, je le prends en photo. C’est de cette image-là que je pars. Je dessine souvent le contour au pinceau léger comme ça, et après, j’oublie la photo, je travaille de mémoire, avec quelques zones de l’image que j’ai posées. C’est comme ça que viennent l’interprétation et une déformation, ou un télescopage avec une autre forme.

Une hybridation.

La forme de départ est définie par l’objet observé et petit à petit elle se transforme par des adjonctions, et se complexifie au fur et à mesure.

Le même processus d’entropie, de transmutation à l’œuvre que dans les Odyssées.

Cependant de manière beaucoup plus circonscrite, comme si c’était un objet qui pouvait exister par lui-même.

Dans les Odyssées il y a cette notion de dilatation, de choses toujours en mouvement, comme une photo à l’instant T. Les Hybrides, c’est le contraire. Il s’agit de contraction, d’espace lové. Ça correspond à un besoin de contrôler une image et de m’amuser avec un savoir-faire technique aussi.

Ce n’est pas le même champ.

Exactement. Donc il y a des périodes très Odysséennes et des périodes très Hybrides.

Vous dites que pour les Odyssées, souvent, ça déborde d’une toile à l’autre. Vous pouvez récupérer un motif ou une forme.

Il m’arrive d’en travailler plusieurs en même temps, ou des départs de toiles, puis après, de me concentrer vraiment sur une et de reprendre.

L’énergie circule.

Très différemment d’avec un Hybride qui, au départ, d’ailleurs, est très excitant, puis à la fin, est plus laborieuse parce que tu es dans une exécution, mais qui est un exercice aussi intéressant.

En ce moment, je ne suis pas du tout dans les Hybrides ni dans les Tram, je ne suis que dans les Odyssées.

Concernant la diffusion de votre travail, depuis 2017, vous êtes représentée par la Galerie Béa-Ba à Marseille et de 2019 à 2024 par la galerie Jean Fournier à Paris qui a fermé.Vous avez auparavant travaillé avec Progress Gallery à Paris.

Oui, suite au salon Jeune Création, Progress Gallery m’a contacté parce qu’elle avait vu mon travail au 104. C’est comme ça que j’ai commencé à exposer à Paris. Je montrais déjà un peu dans le sud, à Marseille et dans les environs.

Béa-Ba, ça s’est fait par le réseau des amis peintres. Ils sont venus dans l’atelier et on a décidé de travailler ensemble. Quant à la galerie Fournier, ils ont commencé à regarder mon travail, à partir du moment où j’ai commencé à montrer à Jeune Création et à Progress Gallery. Ils m’ont contacté en 2018 et on a commencé à travailler ensemble un an plus tard. Ce qui était, pour eux, un choix assez cohérent visiblement, parce qu’il y avait un historique avec la couleur à la galerie. C’était dans cette lignée.

Comment percevez-vous le marché, la place de la peinture à Marseille aujourd’hui ?

Il y a beaucoup d’artistes à Marseille. Il y a beaucoup de peinture et Béa-Ba fait partie des galeries qui montrent de la peinture, c’est bien. On va voir comment ça continue à se développer, parce qu’il n’y a pas tant de galeries que ça non plus. En tout cas, il y a un vivier d’artistes, vraiment, à Marseille.

Et par rapport à une époque un peu plus lointaine, il y a 20-25 ans ? Je vous parle d’un temps où il y avait la galerie Athanor. J’ai l’impression qu’il y a à nouveau un engouement pour la peinture.

Oui, ça fait un moment que la peinture, même dans les écoles des Beaux-Arts, suscite à nouveau de l’intérêt. Il y a beaucoup de jeunes peintres, dans le figuratif notamment.

Il y a aussi à Marseille un renouveau en termes d’espace de diffusion pour la peinture contemporaine avec la galerie La Nave Va, Double V ou Invisible Galerie par exemple. La galerie Alexis Pentcheff à Malmousque montre quant à elle plutôt de l’art moderne. Je trouve qu’il y a une bonne dynamique. Quels sont vos projets ?

J’enchaîne plusieurs projets en centres d’art et j’ai toujours la galerie Béa-Ba à Marseille, on va voir les projets qu’on peut mettre en place ensemble. Après côté galerie parisienne, depuis la fermeture de la galerie jean Fournier, je n’ai rien de concret à ce jour, bien que j’aie une galerie qui m’approche. Je dirais que c’est un espace de transition pour moi en ce moment. Là, j’ai un espace pour ma recherche ou pour me dire que c’est aussi un temps accordé davantage aux estampes, à l’édition.

D’ailleurs, vous avez fait plusieurs éditions cette dernière année.

Oui, 2023 et 2024, entre des monotypes chez Michael Woolworth à Paris, des sérigraphies avec l’atelier Vis-à-Vis à Marseille, des livres d’artiste et la sortie d’un petit catalogue en édition limitée avec les Éditions AA à Marseille aussi, j’ai donné beaucoup d’énergie à l’édition. J’y ai consacré beaucoup de temps et j’en suis ravie parce que c’est aussi une manière de faire se développer le travail dans des nouvelles formes qui vont me nourrir dans les peintures à venir.

Pour le projet Aqua Mobilis avec les Éditions AA, vous avez utilisé la photographie comme point de départ.

Comme beaucoup de peintres, je prends des photographies. Je ne peins pas d’après photo, à part les points de départ de projet pour les Hybrides, dont j’ai parlé. C’est vrai que les photographies, je pense, je les prends comme des notes plutôt, pour éventuellement des idées, des croquis. Souvent d’ailleurs, je les oublie, mais j’ai 10 000 photos sur mon téléphone. Pour cette proposition des éditions AA, je me suis demandé ce que ça donnerait si j’utilisais mes propres photos comme support pour des dessins ou des peintures ? Qu’est-ce que ça engage ? On a mis ça en place. On a fait un choix ensemble de photographies sur lesquelles j’intervenais pour chaque coffret, de manière à créer des originaux, avec la peinture ou avec l’encre, à la plume.

Le démarrage n’a pas été évident. Je me suis embarquée dans quelque chose vraiment en tension avec les images, parce que ces images sont fortes. Dans la sélection de photos que j’avais faite, les éditeurs ont aimé des images de roches que j’avais prises à marée basse en région vendéenne. Des roches prises plutôt de près, un peu comme des all over, dont on ne sait pas quelle est l’échelle réelle. Des roches avec des matières où on voit les sillons de l’eau, et dans des couleurs que j’avais trouvées extraordinaires. C’est pour ça que je les avais photographiées. C’était une expérience toute nouvelle, qui apportait quelque chose de nouveau dans le travail.

En termes de nouvelles expériences, j’aimerais que vous me parliez des bijoux, des peintures murales que vous avez dernièrement réalisés.

La galerie Jean Fournier m’a proposé de créer un bijou, une pièce unique pour la manifestation Parcours du bijou contemporain à laquelle ils participaient à Paris. C’était au moment de l’une de mes expositions solos. J’en ai fait une petite série et je me suis beaucoup amusée. J’ai travaillé avec ce qu’il y avait dans l’atelier, des chutes de toiles notamment. Rien ne se perd, tout se récupère. J’aime bien cette idée de bricoler et de faire d’une chute, d’un résidu, quelque chose de précieux. C’est l’idée de l’alchimie, de la transformation, c’est-à-dire, de rendre beau ou de donner une autre fonction.

Donc j’ai utilisé des chutes de toile, du fil de broderie même si je n’ai jamais cousu, dans ce que ça exprime en termes de réparation. Un bijou comme une forme de récupération, de résilience, avec l’idée que la beauté est peut-être là-dedans aussi.

J’ai aussi eu une commande de fresques murales par et pour la galerie Fournier, parce qu’ils avaient vu ce que j’avais fait pour L’art dans les chapelles à la chapelle Saint Jean dans le Morbihan, et au Centre d’art de Saint-Gaudens. Émilie Ovaere-Corthay m’avait dit qu’ils aimeraient beaucoup un mural pour ma prochaine exposition. Là, j’ai dessiné sur le mur au feutre, ce que je n’avais jamais fait. Je trouvais ça intéressant de créer un dessin qui soit en confrontation avec les peintures. Donc bijoux, dessins in situ, fresques, le travail s’est un peu développé. Après, ça reste comme la peinture, mais à des échelles différentes.

Avez-vous été attirée par la sculpture ?

Je m’interroge beaucoup sur cette question du volume, là j’aimerais bien faire des plâtres. Je suis en train de regarder les formations en rapport avec le moulage. Ça passerait peut-être par un atelier que je connais, avec lequel j’ai récemment fait le projet d’une installation en volume au mur.

Quels sont vos autres projets ?

J’ai donc cette exposition individuelle « Vaisseaux spéciaux » au Centre d’Art contemporain Chapelle St Jacques à Saint-Gaudens, où se trouve cette installation au mur de volumes en plâtre, qui a démarré début juillet et se poursuivra jusqu’en novembre. Il y en a une collective cet automne à partir d’octobre à l’Abbaye de Maubuisson en région parisienne, mais en fait, j’aspire surtout à un retour à la peinture à l’atelier. Là, ça me démange !

![[ ENTRETIEN ]

Géraldine Lay L'œil et la page, un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 Lien dans la bio

Photographe et éditrice chez Actes Sud, Géraldine Lay avance guidée par ce qui l’anime : les rencontres, les lieux et les personnes. Son parcours se construit dans un équilibre fertile, nourri par cet aller-retour constant entre accompagner les œuvres des autres et poursuivre sa propre exploration du monde.

📷 The North End, Géraldine Lay, Courtresy Galerie Le Réverbère](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)