Livres photographiques : de l’éditing à la diffusion

Publier un livre constitue un véritable Graal pour nombre de photographes. C’est une aventure formidable, un parcours du combattant, un travail souvent de longue haleine, dans lequel les questions de fond, de forme, techniques et économiques sont intimement liées. S’il n’y a pas de recette universelle, il y a des étapes et des décisions incontournables, souvent interdépendantes, mais qu’il faut bien distinguer sous peine de tout mélanger. En voici un tour d’horizon, avec quelques repères généraux, et surtout un maximum d’exemples et d’expériences vécues.

Dossier réalisé par Michaël Duperrin, disponible en intégralité dans le magazine Réponses PHOTO n°330 (janvier-février 2020).

Une aventure collective, artistique et humaine

Un livre ne se fait pas seul. Même dans le cas limite d’un livre d’artiste auto-édité et auto-diffusé, on collabore avec des prestataires, on montre la maquette, on rencontre des acheteurs, des responsables de lieux d’expos, on travaille avec des influences… Non seulement la réalisation d’un livre mobilise des compétences très diverses, rarement cumulées par une même personne, mais elle est le fruit de plusieurs regards croisés sur un même matériau, de rencontres, d’un compagnonnage et d’amitiés artistiques. Ce n’est sans doute pas un hasard si j’ai eu envie d’écrire à ce sujet alors que je préparais mon troisième livre. Ce n’est pas non plus un hasard si les personnes interrogées pour ce dossier sont toutes des personnes que je connaissais, certaines avec qui je collabore ou des photographes dont je suis l’évolution, et qui sont pour une partie des amis. Si d’habitude je sépare soigneusement mes casquettes de photographe et de pigiste à Réponses Photo, pour ce dossier, il m’a paru plus juste et surtout plus riche de mentionner explicitement ma propre expérience. Et tant pis si certains y verront de l’auto-promotion… Qui dit aventure humaine collective dit aussi que cela peut être houleux, voire raté. Pour mon dernier livre, Odysseus, l’Autre monde, paru aux éditions sun/sun, j’avais commencé à travailler avec un autre éditeur, qui au bout de quelques mois a eu la lucidité de me dire que notre collaboration ne fonctionnait pas : nous n’avions en effet pas la même vision de l’ouvrage. Plusieurs mois après, j’ai ajouté : “Et dans l’échange, quelque chose ne passait pas non plus ”… Ceci n’enlève rien à l’estime que j’ai pour la personne et son travail, mais il était compliqué de créer ensemble un objet commun. Le hasard fait qu’au moment où j’écris ces lignes, je reçois un appel de Céline Pévrier, l’éditrice de Odysseus, l’Autre monde, pour m’annoncer qu’elle me fait parvenir par une amie commune l’un des premiers exemplaires de mon livre. Je lui réponds du tac au tac : “Ce n’est pas mon livre, c’est le nôtre”. Au-delà de la formule, je crois que c’est là le signe d’une collaboration fructueuse, et je l’espère, d’un livre réussi.

En faire un… ou pas ? Pourquoi, pour qui et à quel moment ?

Tout projet photographique n’appelle pas forcément un livre. Et ce dernier me paraît être davantage qu’un catalogue de photos, mais une forme, un langage en soi. Pour certains photographes, comme Dominique Mérigard ou Éric Guglielmi, le livre constitue un médium privilégié, plus important que l’exposition ou la publication en presse. Carolle Benitah et Éric Guglielmi, peut-être parce qu’ils sont d’extraction modeste, soulignent “qu’un livre est une façon de diffuser son travail. Une exposition est plus élitiste ; et tout le monde n’a pas les moyens d’acheter un tirage”. Pour ma part, alors que j’ai réalisé une bonne dizaine de séries, je n’ai fait que trois livres à ce jour. Cela ne tient pas seulement à une question de coût et d’énergie à investir, mais au fait que je ne suis pas certain que tous les autres projets méritent ou nécessitent d’en faire un livre. Ainsi, je projette depuis des années de réunir trois de ces projets dans un ouvrage, mais n’ayant pas encore trouvé l’angle qui me paraîtrait juste et pertinent, je préfère laisser mûrir l’idée, au risque de perdre l’envie, plutôt que de forcer et faire le livre à tout prix. Pour le dire en des termes plus imagés : “La diva, ce n’est pas l’auteur, c’est le projet ! ” On peut bien sûr vouloir se faire plaisir, et c’est parfaitement légitime, mais avant de s’engager dans ce long, passionnant et épineux chemin, mieux vaut s’interroger sur sa réelle nécessité. Et surtout se demander à qui il s’adresse et ce que l’on en attend. Le rédacteur en chef de Réponses Photo ne cesse de me répéter : “Pense au lecteur. Lorsque tu écris un article, tu t’adresses à quelqu’un…”. C’est probablement transposable à un livre de photographies. Passé un premier temps d’interrogations existentielles, vient donc le moment des questions pragmatiques, pour ne pas dire commerciales et marketing : quelle est la fonction et l’objectif du livre que l’on projette ? S’agit-il d’une oeuvre pensée en tant que telle ? D’un outil de promotion ou d’un catalogue lié à une exposition ? D’un livre de photographie appliquée portant sur un sujet spécifique ? Quel public cible-t-il et peut-il toucher ? Le seul entourage de l’auteur ? Le petit cercle des amateurs de livre photo ? Le sujet est-il porteur pour s’adresser à un public plus large ? Lequel ou lesquels ? La publication d’un livre constitue par ailleurs une étape importante dans un parcours de photographe. Elle doit donc intervenir à point nommé. En l’occurrence, cela signifie en général quand une ou des expositions sont programmées… Ces mots de mon premier éditeur sont gravés à jamais en moi : “Un livre, ça sert à faire des expos, et une exposition, ça sert à faire un livre”. Ce cercle peut aussi bien être vertueux que vicieux… Il est parfois judicieux de se montrer un peu filou. C’est ce que j’ai fait pour l’édition de En son absence : l’éditeur attendait confirmation d’une exposition pour s’engager fermement, tandis que le lieu d’exposition en attendait autant concernant la publication du livre. J’ai donc forcé le destin en affirmant à chacun que l’autre était engagé… L’exposition n’a pas abouti pour des raisons politiques, mais le livre existe bel et bien ! Carolle Benitah considère qu’elle a “beaucoup de chance”, puisque ce sont Laura Serani et l’éditeur L’Artiere qui lui ont proposé de publier son dernier livre, Jamais je ne t’oublierai. Des conditions idéales, puisque l’éditeur apporte le budget, que Carolle ne connaît même pas. Tout était prêt, photos et textes, et l’opportunité d’une exposition sur le stand de la Galerie 127 à Paris Photo a permis que le livre se réalise en quelques mois, pour sortir juste avant le grand rendez-vous international de la profession.

Comment le produire ?

Mais tout le monde n’a pas cette chance… Pour le commun des photographes, il faut s’armer de patience et de persévérance. Selon l’avancement de son parcours, le sujet, le succès des démarches auprès des éditeurs, l’urgence à faire exister le livre, ses exigences, on va s’orienter vers l’une ou l’autre des options suivantes. On peut rechercher un éditeur prêt à s’engager sur le projet, mais le marché est restreint en termes de ventes potentielles, et les projets foisonnent pour un nombre limité de maisons d’édition. Les plus grands éditeurs se risquent peu sur des noms nouveaux s’il n’y a pas à la clé des financements et une ou des expositions à forte visibilité. Si les petites structures sont plus innovantes, certaines demandent au photographe un apport personnel, ou de trouver lui-même des financements. Quelle que soit la configuration, les sources publiques sont limitées alors que tout le monde s’adresse aux mêmes. Quant aux financements privés, il faut savoir les cibler et s’adresser à eux pour les convaincre… Pour mon dernier ouvrage, j’ai eu la chance de trouver une éditrice qui a cru au projet, ne m’a pas demandé d’argent, et s’est impliquée avec moi dans le montage des dossiers de subvention. Sur quatre demandes, nous avons obtenu deux aides, du Centre National du Livre et de la Région Occitanie, qui couvrent plus de 50% des coûts. Sur un budget à plus de 20 000 €, il manquait environ 10 000 €, ce pourquoi nous avons lancé une souscription, le reste étant la part de risque assumée par l’éditeur. En pratique, un premier livre s’édite bien souvent à compte d’auteur, c’est-à-dire chez un éditeur, mais en finançant soi-même l’ouvrage, avec ses économies, en sollicitant son entourage et consacrant du temps et de l’énergie à animer un crowdfunding. Face à cette situation, plusieurs alternatives sont toutefois possibles. On peut s’auto-éditer, comme Elie Monferrier, ce qui implique de gérer soi-même toutes les étapes. Les plus téméraires et lucides ou insouciants, comme Vasantha Yoganantha, Élise Llinares ou Éric Guglielmi, s’engageront dans l’aventure de monter une maison d’édition, afin d’éditer leurs propres projets et ceux d’autres photographes comme ils le souhaitent, en assumant le risque financier et récoltant les bénéfices – sous réserve qu’il y en ait… Mais il existe encore des solutions intermédiaires : pour l’édition de En son absence, après négociation avec les éditions Séguier qui voulaient éditer le livre mais pas investir, je leur ai acheté le tirage de tête de 350 exemplaires pour un peu plus de 5000€. J’en ai assuré moi-même la diffusion et la distribution, pour un maigre bénéfice de quelques centaines d’euros… mais cela m’a permis d’obtenir des expositions rémunérées et de disposer d’ouvrages pour ma promotion. Ananias Léki Dago a opté pour une autre approche, en montant une coédition entre sa propre structure et un éditeur assurant la diffusion et la distribution.

Réunir le corpus

“L’éditing, ça fait mal”, m’a-t-on dit un jour. Réaliser une bonne sélection, cohérente et pertinente, implique de savoir se séparer d’images fortes ou auxquelles on est attaché, mais qui ne rentrent pas dans “l’histoire” ou le “propos” du livre. Il y a là un petit deuil qui n’est pas si facile à faire… Caroline Bénichou, qui travaille aujourd’hui à la Galerie VU, appelle cela la “théorie du canard”. Elle m’a raconté que lorsqu’elle était aux éditions Delpire, un grand photographe dont nous tairons le nom, et dont elle réalisait une monographie rétrospective, tenait absolument à y voir figurer une photo de canards à laquelle il était attaché. Caroline la jugeait sans intérêt comparée au reste des images de cet auteur star. Mais celui-ci refusait de la lâcher, et elle a dû céder. Philosophe, elle en a gardé ceci : chaque photographe a son canard… Certains photographes sont très bons pour distinguer parmi leurs images celles qui leur sont propres et fonctionnent bien dans l’ensemble. D’autres beaucoup moins, et si l’on fait partie de cette catégorie, mieux vaut en avoir conscience et savoir se faire aider. Il n’y aucune honte à montrer ses images et à se nourrir du regard et des remarques des autres, bien au contraire, c’est souvent comme cela que l’on comprend mieux son propre travail, et ce qu’il vaut mieux conserver ou jeter… En pratique, l’éditing se fait rarement en une seule fois et de façon définitive. Il est souvent concomitant à la construction de la séquence des images. Et il peut être très utile de retourner dans ses archives lorsque l’on a commencé la maquette. C’est ce que nous avons fait pour Odysseus, l’Autre monde : plusieurs images que je n’avais jamais tirées jusque-là ont trouvé toute leur place dans le livre, tandis que d’autres que je croyais indéboulonnables ont fini par en disparaître.

Construire la séquence

Également appelée “chemin de fer”, la narration en images est sans doute le coeur de la fabrique du livre de photo… Il existe diverses façons de procéder selon les auteurs, les éditeurs, les maquettistes ou encore le projet. Dominique Mérigard et Gaël Bonnefon nous en donnent quelques exemples dans leurs interviews. S’il n’est pas possible de rentrer dans le détail du fonctionnement d’une séquence photographique, une remarque générale s’impose : le montage des doubles pages et de leur enchaînement s’apparente au montage en cinéma et à ce que l’on appelle l’effet Koulechov. Dans les premiers temps du cinéma soviétique, Koulechov a réalisé des expériences passionnantes sur le montage. Il a ainsi filmé le visage d’un acteur réputé pour sa neutralité et monté ce plan avec un bébé qui pleure, une belle femme, un gâteau. Lorsque le résultat a été projeté à un public, celui-ci était convaincu que l’acteur avait une expression successivement attendrie, concupiscente et gourmande ! Ce qui signifie que la perception d’une image influe sur l’autre, et que dans une double page, un nouveau sens apparaît qui n’est pas l’addition, mais le produit des deux images qui la composent ! Avant même que nous ne décidions de travailler ensemble pour Odysseus, l’Autre monde, l’éditrice Céline Pévrier m’avait dit : “On est bien d’accord que si l’on travaille ensemble, on va faire et défaire et refaire et redéfaire ? ”. Et c’est en effet ce qui s’est passé… Aboutir à une séquence juste et qui fonctionne exige de l’attention, de l’écoute et de la sensibilité, et cela se fait rarement en une seule fois. S’il est important d’avoir une idée directrice, un fil conducteur, avec un début, un développement et une fin, il faut aussi savoir se méfier des idées : on peut en effet tenir à tout prix à une fausse piste, et fermer les yeux sur le fait qu’elle ne fonctionne pas. Raison pour laquelle il est nécessaire de ne pas travailler seul, mais de montrer le chemin de fer à d’autres personnes et d’entendre leurs retours critiques. Dominique Mérigard confie que même s’il en a la compétence, il préfère ne pas tout faire lui-même pour ses propres livres, comme pour ceux des autres : “Je suis convaincu qu’en travaillant avec un éditeur sur mes livres, ils sont meilleurs que sans lui. De la même manière, lorsque je travaille sur le livre d’un autre, l’éditeur, même s’il est graphiste, fait appel à moi. J’en discute parfois avec Guillaume Geneste (tireur et photograveur) qui pense qu’un photographe peut faire lui-même ses tirages, sauf qu’ils seront moins bons ! C’est pareil pour la maquette…”

La question des textes

Ici, comme en d’autres matières, il n’y a pas de règles absolues. Il existe d’excellents – et de mauvais – livres photo accompagnés d’un texte, comme sans texte. Dès lors que l’on opte pour un texte, le choix de l’auteur est évidemment crucial, et relève de plusieurs ordres de considérations : la pertinence pour le sujet du livre, le champ dans lequel on veut s’inscrire et le public ciblé, la qualité du propos et de l’écriture, la notoriété de l’auteur, son potentiel de légitimation et de levier sur les ventes du livre… Prenons deux exemples contraires : en 2008, je prépare la publication de En son absence, livre réalisé dans les sanctuaires de Lourdes, après la mort de ma grand-mère, et à défaut d’avoir pu l’y accompagner de son vivant pour exaucer son voeu de faire ce pèlerinage. Après maintes réflexions, je demande à Christian Caujolle d’en écrire la postface. Pourquoi lui ? à la fois parce que j’aime énormément comment et ce qu’il écrit, parce que les questions de la disparition et de l’intime sont au coeur de ses préoccupations, et parce que son nom représentait une caution pour un jeune homme en quête de légitimité dans le monde de la photographie. Gaël Bonnefon a pour sa part tenu à écrire lui-même le texte de Elegy for the Mundane, dont il a soigneusement expurgé toute référence théorique, au profit d’une écriture sensible en accord avec son travail. Quelle que soit l’option retenue, mieux vaut s’y prendre très en amont, surtout si l’auteur est connu et très occupé. Car une fois le précieux écrit obtenu, se pose la question de sa place au regard des images : préface ? postface ? textes et images entremêlés ? La réponse dépendra notamment du contenu du texte, de sa nécessité ou pas pour la compréhension des images, de la fonction respective de chacun. Ainsi Philippe Dollo a conçu Aître Sudètes comme un entrelac d’images et de textes s’éclairant l’un l’autre. Élise Llinares, dont le livre Littoral Marseille est né de la rencontre avec les écrits d’un auteur, a préféré pour sa part laisser leur autonomie aux images et au texte, et reléguer les légendes en fin d’ouvrage. Dans le rapport texte/image, deux écueils semblent devoir être évités : le texte commentaire explicatif des photographies, et l’image illustrant le texte. Comme le dit bien Laura Serani, qui a écrit pour de nombreux livres, “un texte donne des clés de lecture”. Et Laura d’ajouter : “Cela ne me dérange pas du tout qu’il y ait plusieurs textes. Un texte unique ne peut pas être exhaustif. Il peut être intéressant d’avoir plusieurs clés de lecture dans un livre”.

Penser l’objet adapté au contenu

Le choix du format (dimensions et orientation), du graphisme, de la typo, du ou des papiers en terme de tonalité, de texture au touché, de grammage et de main contribuent à faire du livre un objet qui sera plus ou moins en accord avec son contenu. Ce sont là en effet autant de données sensorielles qui sont porteuses de sens. Tout autant que son contenu, la matérialité du livre contribue à sa réussite (ou à son échec). Là aussi, il est impossible de dégager des règles générales qui seraient valables pour tout livre, car chaque ouvrage est un cas particulier qui invente ses propres normes. Il me semble que l’on peut malgré tout énoncer trois maîtres-mots : la cohérence, la radicalité, et la justesse des choix. Les ouvrages de Philippe Dollo et Carolle Benitah en sont deux parfaits exemples : ces artistes pensent sciemment leurs ouvrages comme des livres-objets, et par là ils nous rappellent que tout livre, même le plus documentaire, est aussi un objet, et que sa forme produit de la pensée.

Technique d’impression et tirage de l’ouvrage

Le budget dont on dispose et les ventes attendues vont largement déterminer le nombre de livres imprimés et le choix de la technique, deux paramètres corrélés. Pour faire simple, il existe deux possibilités : l’impression numérique et l’offset. Le numérique est économiquement plus pertinent pour de petits tirages (jusqu’à environ 300 exemplaires) mais il offre un choix plus restreint de papiers, et la technique, similaire à celle d’un copieur laser (des encres en poudre cuites aux UV) produit une image qui reste en surface du papier, ce qui induit des reflets et brillances. A contrario, l’offset nécessite de flasher un film par couleur, ce qui représente un coût fixe qui ne commence à s’amortir qu’à partir de 500 exemplaires, les exemplaires suivants coûtant très peu cher. Toujours en offset, les encres, liquides, pénètrent mieux le papier, surtout s’il est mat et non couché, mais elles risquent de maculer le papier, et il faut donc souvent appliquer un vernis. Les choses se sont complexifiées depuis quelques années, avec l’apparition de l’Indigo 12000 qui permet de tirer en toute petite série, avec des encres liquides, sans compromis sur la qualité et pour un coût raisonnable. C’est l’option qu’ont choisi Éric Guglielmi pour son catalogue à 5 exemplaires et Elie Monferier pour Sang noir, livre d’artiste imprimé à 70 exemplaires. Mais malgré ses inconvénients, l’offset reste cependant la Rolls Royce de l’impression, offrant un champ de subtilités incomparable dans la reproduction des valeurs tonales. Ainsi nombre de beaux livres de photos N&B sont imprimés en bi ou en trichromie, en utilisant plusieurs encres Pantone, pour traduire une gamme plus large de nuances de gris, de tonalités chaudes ou froides, ou encore obtenir des noirs plus denses sans être bouchés. Pour Odysseus, l’Autre monde, Éric Guglielmi était enthousiaste à l’idée de chercher le moyen de reproduire des cyanotypes, procédé photographique ancien qui donne des images bleues. Le challenge était le suivant : dans la norme internationale d’impression en quadrichromie, le CMJN, il n’y a justement pas de bleu ! Celui-ci s’obtient à partir du Cyan et d’un “squelette” de Noir qui donne la densité globale, le Magenta et le Jaune permettant d’ajuster la tonalité. Les premiers tests étaient décevants, de même qu’en bi ou trichromie avec des Pantone. Éric Guglielmi a donc inventé un procédé pour l’ouvrage : le “BMJN”, dans lequel le cyan est remplacé par un Pantone bleu.

La photogravure

Méconnue du grand public, parfois négligée par les professionnels, la photogravure est pourtant bien plus qu’une simple étape technique, c’est une véritable interprétation des images sources. Une photo imprimée est nécessairement autre chose qu’un tirage photo ou un fichier numérique. Le même fichier, imprimé sur trois papiers différents donnera trois résultats différents. Il s’agit donc de le préparer, en tenant compte du papier, des spécificités de la technique d’impression, des caractéristiques propres à chaque machine, pour que l’impression soit au plus proche de ce que l’on aura désiré. Bref, la photogravure est une traduction, la réinvention des images dans une autre langue, et comme toute traduction, elle est aussi une trahison, qui doit savoir respecter l’esprit initial du travail. Éric Guglielmi résume ainsi sa conception de la photogravure : “C’est le passage d’une image digitale à une chose imprimée. Un bon photograveur, c’est quelqu’un qui comprend la sensibilité de l’expression du photographe, et qui par ailleurs maîtrise parfaitement la technique d’impression. C’est un métier de passeur, comme celui d’éditeur”. Ou encore celui de tireur : “Mon travail de tireur a été important : j’ai toujours travaillé la photogravure comme sous l’agrandisseur, sauf que l’agrandisseur, ici, c’est mon écran ”. Ainsi, pour Rainy Days de Ananias Léki Dago, Éric Guglielmi a choisi une trame staccato, trame d’impression à la structure aléatoire qui permet d’obtenir le meilleur piqué, et rendre au mieux les subtiles nuances de gris des images d’Ananias. Ce dernier, dans son interview, nous explique comment ils ont travaillé ensemble sur l’interprétation des négatifs.

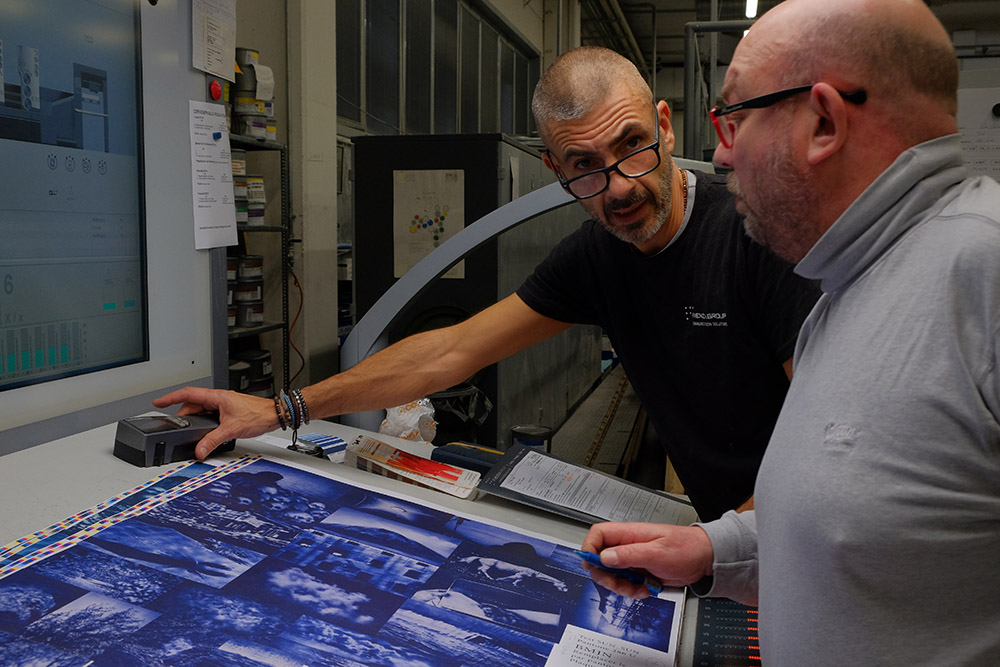

L’impression : le moment décisif

Comme la photogravure, l’impression est décisive dans la fabrication d’un livre. Ainsi Dominique Mérigard confie : “J’ai fait de mauvais livres, parce que je n’avais pas la bonne matière, les scans n’étant pas bons, ou parce que je n’avais pas le choix de l’imprimeur, et qu’il bousillait le livre à l’impression”. Nous voici donc avertis ! Le choix du partenaire est donc très important, et ne saurait se réduire au seul paramètre du coût. Pour Odysseus, l’Autre monde, Éric Guglielmi qui assurait la gravure et pilotait la fabrication, a milité auprès de l’éditrice pour que l’on travaille avec Faenza, son partenaire habituel : pour ce projet techniquement difficile, il importait d’être certain de la compétence technique de l’imprimeur, mais aussi de pouvoir réaliser plusieurs tests, de connaître le comportement des machines, et d’avoir une réelle écoute et de vraies réponses de la part du directeur de production comme des conducteurs des machines. J’ai pu juger par moi-même de l’accueil chaleureux et de l’encadrement précis qui ont contribué à obtenir un résultat dont nous sommes fiers. Je sais déjà où je veux imprimer mon prochain livre… Ce livre étant imprimé dans un nouveau procédé, il était essentiel de réaliser des tests préalables. Éric avait préparé une planche avec des miniatures de toutes les images du livre. Nous avons ainsi pu tester trois papiers différents et opter pour celui qui offrait la meilleure dynamique et correspondait au mieux au rendu velouté et défini que nous voulions. Ces trois heures de tests nous ont également permis de juger de comment chaque photo s’incarnait sur le papier, et de passer encore 6 heures à réajuster la photogravure de chaque fichier. Vient ensuite le jour J de l’impression… S’il n’y avait qu’une chose à dire, ce serait : surtout être présent aux calages ! Je me demande encore comment j’ai pu manquer cette étape pour mes deux premiers livres, et je sais désormais que plus jamais je ne ferai cette erreur. Le livre est en effet imprimé sur de grandes feuilles sur lesquelles sont imposées plusieurs doubles pages. Avant de lancer la production des centaines ou milliers d’exemplaires de chacune d’elles, on peut encore affiner les choses en jouant sur la quantité de chacune des encres. C’est ce que l’on appelle le calage, qui consiste à réaliser des arbitrages entre le rendu des différentes images de chaque planche. Moment décisif, lourd de conséquences, chargé d’émotions, et qui exige attention et concentration.

La livraison ou le deuil de l’objet rêvé

Peu de photographes en parlent publiquement, car ce n’est pas très vendeur, mais bien souvent, il y a un moment de déception lorsque l’on reçoit les premiers exemplaires du livre. Et ce indépendamment de la plus ou moins grande réussite de l’objet. Je sais pour ma part, d’expérience, qu’il me faut quelques jours pour que le livre et moi-même nous adoptions progressivement… Cela tient à l’écart inévitable entre la chose que l’on a fantasmée et l’objet réalisé. J’en ai parlé avec Elie Monferier en marge de notre entretien, il a eu cette formule lumineuse : “Si l’on obtenait exactement ce que l’on veut, ce serait la perfection, et l’on s’arrêterait là”… Vivement donc nos prochains livres… Mais en attendant le suivant, faire un livre, c’est bien, le faire vivre c’est mieux ! Après d’intenses semaines de bouclage, vient le temps de la promotion, des relations presse, des interviews, des expositions, des rencontres signatures en librairie, sur des salons, foires ou festivals. Car si la librairie reste importante, il est nécessaire d’accompagner la sortie du livre : sa durée d’exposition médiatique et sur les tables des librairies est très courte avant qu’il ne rentre dans la vie discrète du fonds de l’éditeur et des rayonnages des librairies. Il n’est pas rare que le livre sorti, son lancement assuré, et passé l’effervescence des premiers mois, le soufflet retombe en un baby blues… Ainsi début 2011, après la sortie de En son absence, j’annonçais, un brin solennel et drama queen à Ingrid, ma compagne alors : “Je crois que je n’ai plus rien à dire en photographie”. Quelle ne fut pas ma surprise de la voir éclater de rire ! J’avoue sur le moment avoir été un peu vexé de sa réaction, mais je lui en suis sincèrement gré. Peu de temps après, je décidais de m’embarquer dans l’aventure de refaire l’Odyssée en photographie et sur une période de dix ans. Le premier volume vient de paraître, en attendant les deux suivants, prévus pour 2021 et 2023… Et vous, cher lecteur, quand recevrons-nous votre livre à la rédaction ?

![[ ENTRETIEN ]

Abed Abidat Le silence des images un entretien à découvrir sur Photorama Marseille 👉 lien dans la bio

Éditeur, photographe, animateur-éducateur, Abed Abidat a construit un parcours singulier où création et engagement social se rejoignent, et pour qui l’image, est à la fois un outil de transmission et un moyen d’expression. Du quartier des Aygalades à la création des @imagesplurielleseditions , sa trajectoire mêle travail social, projets artistiques et exploration des mémoires entre la France et l’Algérie. Une œuvre guidée par le désir de raconter des histoires et de laisser des traces.

📷 La rue Les enfants, Le Panier, Marseille (c) Abed Abidat](https://photorama-marseille.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)